環境部今日(2024年3月15日)下午4點,將召開台灣首次的碳費費率審議會,預計將與有關機關、專家學者、民間團體等代表,初步討論未來碳費審議程序,將牽動台灣發展路徑。

在2050年全球淨零排放的國際趨勢下,碳費徵收乃基於「污染者付費」的原則,讓高碳排企業負起應有的環境責任,重視經濟發展過程中被忽視的外部成本,經濟部亦應同步啟動市場監督機制,避免業者藉機哄抬民生物價。

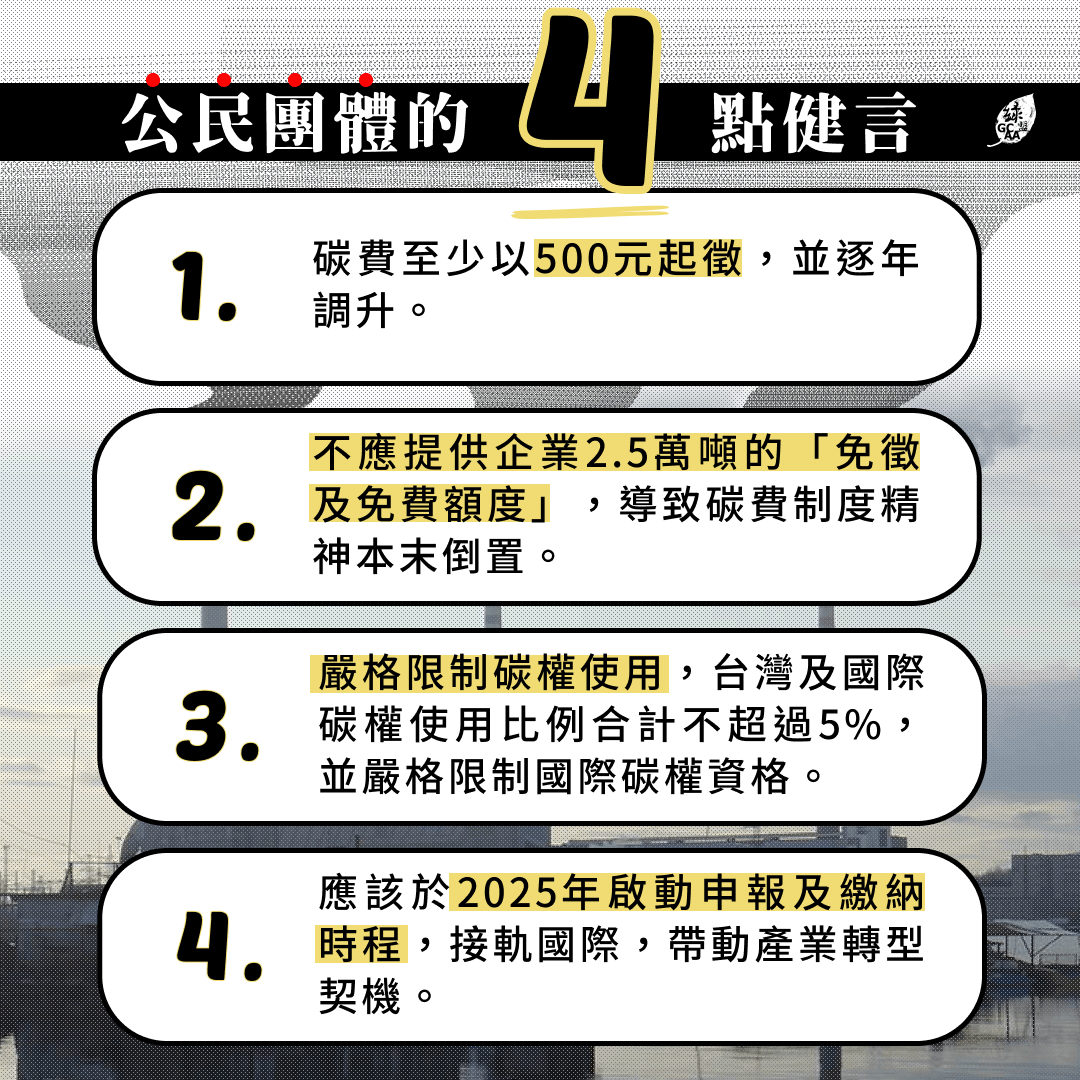

對此,公民團體共同呼籲,並提出四點建言:

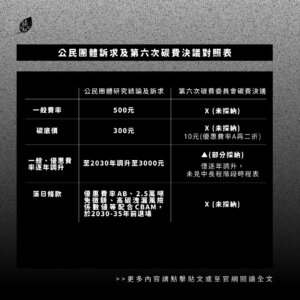

碳費至少以500元起徵,並逐年調升。

不應提供企業2.5萬噸的「免徵及免費額度」,導致碳費制度精神本末倒置。

嚴格限制碳權使用,台灣及國際碳權使用比例合計不超過5%,並嚴格限制國際碳權資格。

應於2025年啟動申報及繳納時程,接軌國際,帶動產業轉型契機。

碳費五百逐年調升,污染者付費不打折

如同空氣污染防制費所樹立的「污染者付費」精神,溫室氣體排放的外部成本,應由企業負擔。據美國環保署2023年估算,每噸二氧化碳的外部成本高達美金190元,換算新台幣約6000元,超出現階段外傳300元的20倍之多。我們認為,碳費應以每噸新台幣500元起徵,且不應提供優惠費率,並以2030年時增加至歐盟現今碳價(約每噸新台幣3000元)為目標,逐年調升,以落實世代正義與污染者付費原則。

提供2.5萬噸免徵額,恐淪為「免費污染額度」

提供2.5萬噸免徵及免費額度,形同向民間社會宣示企業握有「免費排碳的權力」,恐導致負面示範效應,並大幅降低業者減碳意願及成效。據計算,若以500家排放源、每噸排放收以500元計,台灣碳費約將減收60億元。因此,若提供免徵、免費額度,將造成民間觀感不佳、企業減碳成效不彰、政府溫室氣體管理基金財源短收三輸局面。

避免碳交易轉嫁責任,使用比例不應超過5%

應嚴格限制國際碳權資格,且國際與台灣碳權使用比例合計不應超過5%,並屏棄先期專案之使用。多年前環保署核可之溫室氣體減量「先期專案」標準過於寬鬆,且不具外加性,形同「垃圾碳權」,若用以折抵碳費,將衝擊台灣碳權價值,傷害碳費的減量成效。至於國際碳權,則必須在碳費費率調升至一定水準後才可開放,且須嚴格把關,避免減碳義務成為碳交易市場中的責任轉嫁遊戲。

碳費帶動產業轉型契機,2025年應準時申報繳納

為接軌歐盟碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)正式實施時程,碳費收費時程不應延宕,最晚須於2025年申報繳納2024年的碳費,維持台灣國際貿易競爭力。我們認為,碳費起徵費率的訂定,應依循逐步反映外部成本、克服台灣工業減碳惰性以及接軌國際碳定價等三大原則,符合《氣候變遷因應法》所謂「外部成本內部化」,並達成階段減量目標的立法精神。

共同聲明發起團體:地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、台灣氣候行動網絡

連署團體:台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、媽媽氣候行動聯盟、荒野保護協會、台灣蠻野心足生態協會、綠色和平、環境法律人協會(持續增加中)