作者:陳怡伶(環境權保障基金會法務)

編輯:沈宜臻(綠色公民行動聯盟專員)

去年八月碳交所掛牌至今,碳權交易存在許多值得討論的狀況,例如碳權詐騙、碳權品質不良等等。8月22日上午,綠盟舉辦「碳權品質停看聽:什麼是『好的碳權』?」講座。綠盟身為公民團體,想透過這場講座告訴企業及各位民眾,如何辨認好品質的碳權,期待各位能對碳交易有更進一步的認識。

本次講座邀請到三位講者,分別是台灣氣候行動網絡研究員林雨璇、中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良,以及碳權交易所總經理田建中。並在講座結束後,邀請環境權保障基金會專職律師呂冠輝與講者進行對話。

碳權現況分析

林雨璇研究員首先介紹碳權概念。碳抵換源自京都議定書,當時,僅有工業化的富裕國家才有減碳義務,市場上期待以碳權做為為開發中國家提供減碳資金及技術的手段。

在理想上,一單位的碳權需要等於一噸的二氧化碳當量減量。但如今越來越多人質疑,一噸換一噸,本質上真的有等價性嗎?

2023年初英國《衛報》、德國《時代》周刊及非營利性新聞組織,對Verra的雨林保護專案進行分析,發現超過90%雨林保護專案的碳權無實質減碳效益。除了此種「避免排放」的碳權外,技術較成熟的再生能源專案,也受到外加性不足的質疑。

因此,越來越多公司意識到不能只靠購買廉價碳權來達到碳中和的目標,例如:google宣布將停止購買廉價碳權,轉而將資金投入發展碳移除技術,目標是在2030年達到營運和價值鏈的淨零排放。BrewDog也指出,碳市場充斥低價、減碳效益極具疑問的碳權計畫,因此決定將更多資金投入直接減排。

除了企業外,多個NGO團體也共同提出對碳市場的四大質疑,包括碳市場延緩氣候行動、多數碳權可信度受到高度懷疑、高品質碳權供不應求,以及企業偏好購買便宜的碳權來達到宣稱的目標。

對此,林雨璇指出,如何重建對碳市場的信心,使碳權繼續發揮其作為減碳工具的功能,實為值得討論的問題。大家應該認識到,碳抵換只是補助手段,更應注重溫室氣體實質減量,嚴格限制碳抵換上限,採用可信的標準,提升碳市場的可信度。最後,國際上也強調,應將碳權用於價值鏈外的減碳,而非取代自身本應負擔的減量義務。

以發展脈絡觀點來理解碳權並避免品質風險

劉哲良表示,其工作團隊六七年前接手審查台灣碳抵換專案以來,深感全球碳市場的主要問題在於理論與實務操作的差異。因此今日前來,以智庫研究者的角度剖析碳權理論在實務操作上遇到的困難,以及應目前存在的應對方式。

▌碳權科學基礎

劉哲良從科學基礎(fundamental issue)談起,研究指出,溫室氣體有數百種,以二氧化碳為最大宗。溫室氣體與傳統空氣汙染物很不同,它的生命期很長,可以在大氣中存活超過百年。要控制氣候暖化,只須控制某段時間全球大氣中的溫室氣體的「總量」,與路徑沒有特別關係。因此,從而衍生出碳預算(carbon budget)及碳市場交易機制的存在。

▌碳權機制發展目的變遷

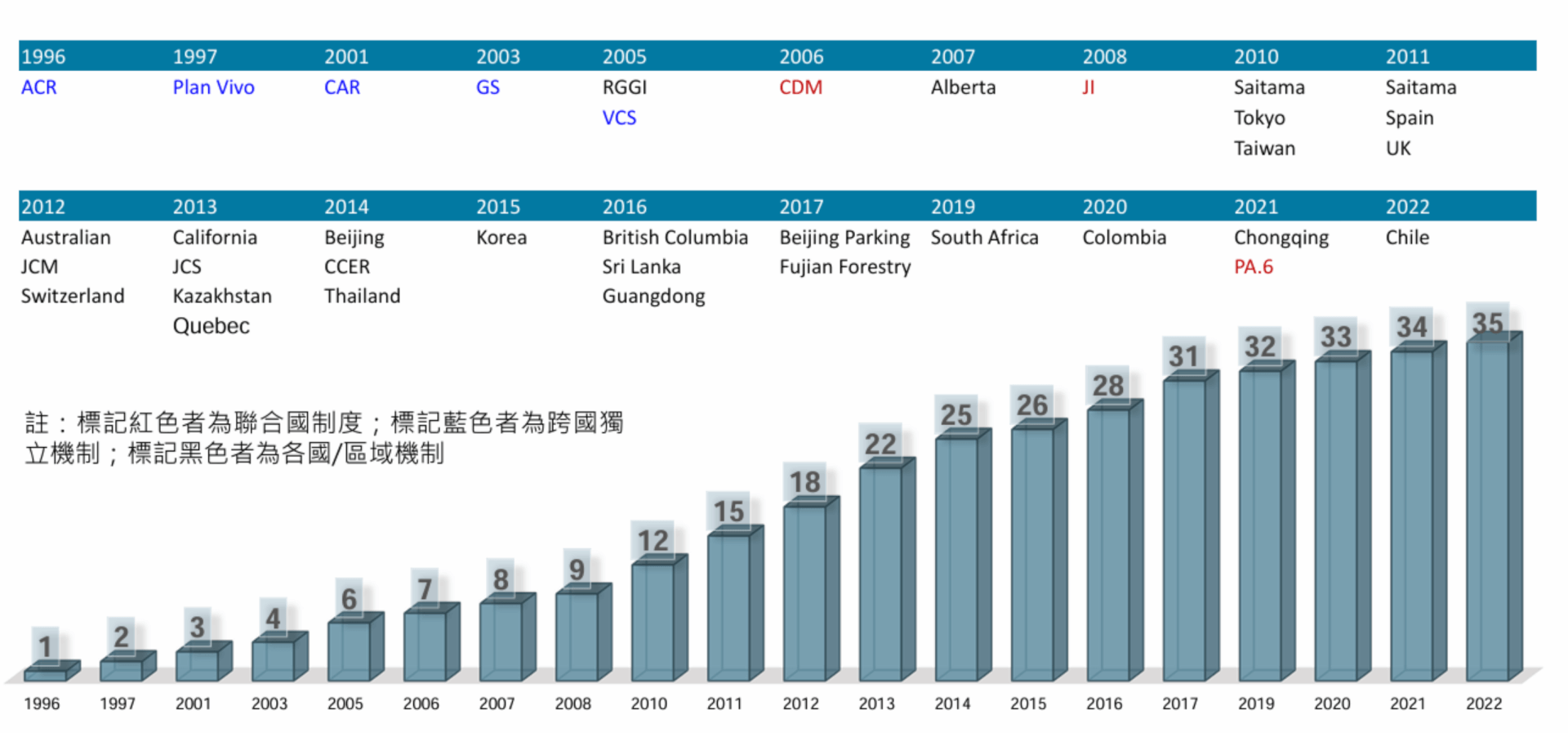

1996年至2022年間,選擇採用碳信用/減量額度機制作為減碳工具的國家與跨國獨立機制數量從1增長至35,原因是碳信用機制比起躉購等其他政策更符合市場經濟效益。

1997年京都議定書只要求已開發國家承擔減碳責任,也就是由已開發國家投資開發中國家進行減排,以達到引導開發中國家技術轉型及減碳的目的。2015年巴黎協定轉而採取國家自訂貢獻(NDC)責任,使締約國皆有責任,但各國可自行決定責任範圍。然而,為使開發中國家有機會繼續接受投資,該協議仍允許各國出售碳權,以求折衷。

所以,劉哲良強調,碳權做為減碳工具,其核心目的在提供缺乏資金、技術及減碳意願的開發中國家減碳誘因,以達到減少全球碳排放總量的終極目的。

▌當前關注重點:風險規避

劉哲良指出,目前與碳信用/減量額度常見的漂綠態樣如下:

- 排放者負向行為誘因:相較於積極減少自身碳排,目前企業更傾向購買碳信用額度來補償自身的碳排放。

- 對消費者的誤導性資訊:企業可能利用碳補償,對外宣稱其產品或服務對環境沒有影響,這將誤導消費者,讓消費者誤以為自己購買的產品或服務對環境沒有負擔。

- 碳權品質的疑慮:包括減量專案效益被高估、碳儲存的永久性風險、外加性之有無存在不確定性等等。

劉哲良進一步介紹兩個碳權品質認證標準,由國際標準組織發布的ISO14068-1,及自願碳市場誠信委員會(The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market,IC-VCM)提出之《核心碳原則》(The Core Carbon Principles, CCPs)。兩者分別提出企業實現碳中和的步驟,以及對碳權品質的要求,目的在降低排放者的負向行為誘因,確保碳權品質穩定性,確保碳抵換作為減碳之最後手段並保護消費者。

劉哲良提醒到,我國碳費制度若運作順利,下一步應提升費率,並擴大管制範圍至小排放源,使碳權作為減碳工具的角色弱化,直到我們不再需要依賴碳權也能自主減碳。

碳交所的碳權品質控管機制

碳權交易所總經理田建中指出:總部位於華盛頓的非營利組織Ecosystem Marketplace研究發現,大多數參與自願性碳市場(VCM)的公司都是氣候領導者,而不是落後者。該組織分析了 7,000 多家公司的碳交易,結果顯示:參與碳市場的公司實現業務脫碳的可能性比去年同期增加了近兩倍;在減少自身業務排放方面的投資是避開碳信用的公司的三倍;制定基於科學的氣候目標的可能性也高出 3.4 倍。換句話說,公司通常不會使用碳信用來對其營運進行漂綠,而是將其作為他們已經採取的減碳措施的補助。

▌自願性碳市場的趨勢

Google、Meta、Microsoft等科技大廠聯合成立共生聯盟Symbiosis Coalition,共同承諾在2030年前購買2000萬噸高品質移除類(Carbon Removal) 碳權,初期將著重於購買造林、重新造林和植被恢復計畫(ARR)和紅樹林復育專案,並且聯盟將為採購專案建立品質標準。

儘管自願性碳權在2023年市場規模下降,但田建中表示,這不代表碳權失去重要性,因為各類別的下降原因不同。例如,森林和土地利用、再生能源跌幅雖然最大,但仍是最受歡迎的專案類型。其發行延遲主要受兩個因素影響: 一是買家正在等待Verra更新REDD+方法論;二是面對媒體審查,買家的盡職調查需求增加。此外,相較於2022年,2023年自然移除項目的價格大幅上升,例如2023年使用ARR方法論的碳權,價格較2022年上升31%。

總結來說,造成交易量下滑的,主要是品質遭受質疑的碳權。相對的,品質好的碳權反而更加供不應求。因此碳市場的現況,應該是碳權品質好壞越發受到重視。

▌台灣碳權交易所作業程序及碳權品質篩選方法

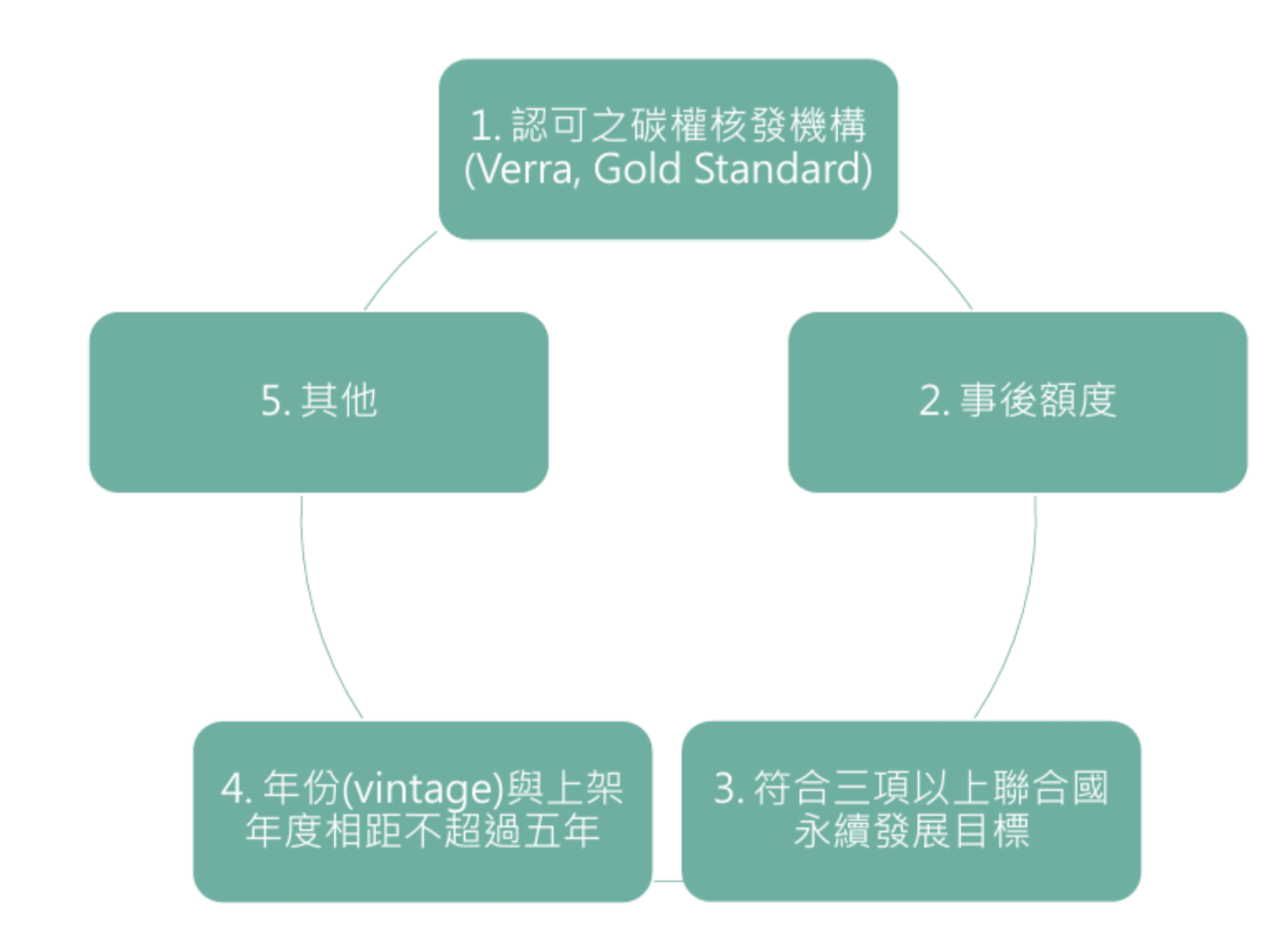

為因應上述情況,台灣碳權交易所(TCX)擬定「非屬氣候變遷因應法所定國外減量額度上架作業程序」,其作業程序如下圖所示:

另外針對移除類型的碳權(例如:植樹造林),則進一步採用額外篩選方法。即利用MODIS衛星遙測數據,評估森林生長趨勢,以篩選出品質較沒有疑慮的碳權,提供碳權使用者購買。

最後,田建中再次強調,購買/使用碳權與漂綠並非等號。應透過資訊揭露以及公開透明等方式,包括使用真實數據、精準措辭、使用公正比較基準及科學的驗證方法,讓市場自己評斷碳權品質優劣。

對談與QA

中華經濟研究院能源與環境研究中心 劉哲良主任

:我國除了少數自發自用者外,實務上很少人會使用再生能源申請碳權,多數會選擇接受台電躉購,因此,碳權在我國僅是是放一個鼓勵自發自用的訊號。然而CCP的說法是那八個方法學「投資外加性」不夠嚴格,因此個人認為,不論將來政府認為那八個方法學仍具備鼓勵性質,而繼續允許用來申請碳權,抑或是將之剔除於名單之外,我認為皆無不可。

碳權交易所 田建中總經理

:我認為我國碳市場仍在早期推動階段,應宣示性的保留那些方法學,鼓勵更多人願意投入碳市場。以日本為例,該國本土對方法學的審查標準也比國際更為寬鬆。

台灣氣候行動網絡 林雨璇研究員

:再生能源專案一旦推出,就會有人去買,仍需謹慎評估是不是會有實質減碳效果。

中華經濟研究院能源與環境研究中心 劉哲良主任

:先跟各位釐清,所謂「經過註冊申請」所拿到的只是碳權的「資格」,至於碳權最終計算的「量」,是按實際減量的監測報告決定,因此,每年申請的量跟註冊時預計的量可能會有差異。若發生森林大火,會啟動保守機制,減少碳權數量的計算。

碳權交易所 田建中總經理

:台灣土地狹小,且全台灣的紅樹林面積總共僅680公頃, 以此發展自然碳匯並不符合成本效益,我們應該要用最有效的方法減最多的碳。因此,我們勢必會鼓勵本土的自然碳匯,但整體而言,我認為未來發展趨勢是我國將更仰賴國際碳權。

台灣氣候行動網絡 林雨璇研究員

:做自然碳匯的目的除了取得碳權外,企業仍可藉此凸顯自身與其他企業的差別,提升企業形象,留住人才,也符合各界日益關注的「氣候融資」。

中華經濟研究院能源與環境研究中心 劉哲良主任

:考量到微規模專案對應的碳派放量小(2萬噸以下),對環境影響較小,且計畫資金較少,可能無力負擔太多撰寫計劃書的顧問費用、查驗證費用等等,同時想讓碳權政策有更多適用機會。因此此類專案對外加性要求予以放寬,只須考量法規外加性。至於是否會因此無法拿到國際認證,我還不確定。CCP目前審查對象似乎不包含地方性機制,最後要強調,IC-VCM仍在倡議階段,尚未成為規則制定者,因此我們繼續觀察日後發展就好。

碳權交易所 田建中總經理

:碳權交易機制主要任務是讓減碳的人有錢可以拿,藉此近一步做更多減碳工作,因此,有足夠的「貨源」非常重要。目前我國仍在發展前期,我認為應給予一些鼓勵性的減量額度,推動碳交易引擎。

中華經濟研究院能源與環境研究中心 劉哲良主任

:該準則只是對外發表的原則性規定,事後環境部還會內部審查(例如:特定碳權在國際上的風評)。以我站在獨立智庫的角度來說,我認為環境部比大家想的要嚴格跟保守。

碳權交易所 田建中總經理

:國際碳權品質要求很高 ,國內碳權因為由環境部核發 ,有其政策上考量,我認為應正視我國現況,發展出最適合我國的機制。

-300x200.jpg)

-300x229.png)