當然有人認為,美國核能產業欠缺應付疫情的經驗,僅以疫情一事臧否界業並不恰當。以下我們接續探討,核能產業如何因應極端氣候和天災?前文所述為追求獲利不惜以人命為代價是否反映出核能產業的真實樣貌?

早在2006年日本眾議院議員吉井英勝已於質詢時指出,日本核電廠欠缺海嘯對策,一旦發生重大海嘯,核電廠喪失電力,冷卻系統無法為反應爐持續供水,便會發生爐心熔燬的核災。之後,他多次質詢此事,但日本政府卻一再漠視災害。

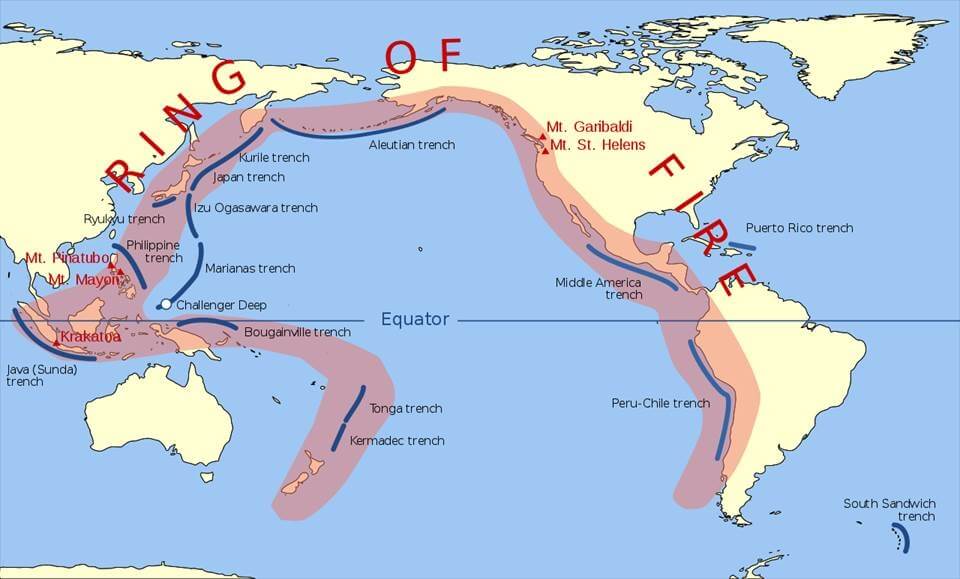

然而福島第一核電廠所經歷的災害並非特例。核電廠必須臨海或沿河而建,以利用海水或河水冷卻反應爐機組,所以核電廠不免會遭遇地震、海嘯、風暴潮、洪災等自然災害。英國氣候變遷調查網站Carbon Brief 所製作的全球核電廠地圖顯示,核電廠位於環太平洋地震帶(又名為火環帶)向來是產業界興建核電廠的常態。火環帶是指全長約40000公里,圍繞太平洋,常有地震、火山爆發的地區。日本所擁有的核電廠皆位於環太平洋地震帶上,並無例外。

既然太平洋地區的核電廠大多位於環太平洋地震帶,這也包括臺灣,而原能會又視美國核管會為圭表,這裡就有必要檢視全球最大的核電國家是如何因應災害。

環太平洋地震帶

福島核災發生後,美國核管會旋即成立專案組,要以福島為鑑,全面檢討美國核安問題。專案組專家在2011年7月12日的報告中明確主張,全美核電廠必須以符合現今知識與分析方法的方式,重新評估地震、水災危害。該等核電廠在必要時應更新設計基準、結構、系統與組件,以防止災害。此外,核電廠應就超出設計基準的地震、海嘯等災害,提升因應對策。

美國核管會,要求業者計算核電廠遭受不同災害的風險,並比較該等風險與核電廠原始設計後,發現90%的核電廠面臨至少一種以上災害超出原先設計基準。

然而美國核電業辯稱,與其變更核電廠原有設計因應地震、水災危害,倒不如在掩體內設置幾座移動式緊急柴油發電機、抽水機,以避免核電廠喪失電力,發生爐心熔燬。此即業界所稱的Flex策略。此一策略真正的目的在於使核電廠設計基準、結構、系統與組件一切照舊,業界僅以最節省成本的方式因應地震、洪災、海嘯等超出原先設計基準的外部事故。此一作法與核管會的專家建議完全背道而馳。

經核電業多年的「科學教育」後,核管會於2019年1月24日以3比2的票數否決專家建議,接受產業觀點。核管會3名委員認為,業界只要依據1960、70年代地震學、水文學所估算的災害,做好準備即可。

(支持專家建議的)核管會委員貝倫(Jeff Baran)和伯恩斯(Stephen Burns)對此力陳,福島核災後,依據現今科學更新核電廠設計基準,從而因應自然災害已是各界共識。 貝倫講明了,核管會多數委員的意見不僅與專家建議相左, 更變本加厲地准許業者省略Flex演習。

他指出,核管會和核能產業既不採納現今科學知識,提升設計基準,又無演習,所謂的「Flex策略」只是虛有其表的規則(this hollow shell of a rule)。核管會的作法不僅無法提升核能安全,自身也成了產業應付各界批評的遮羞布。伯恩斯認為,核管會漠視核安的立場使得美國在福島核災後,種種提升核安的努力前功盡棄。換言之,美日軍工複合體對核安和人命的立場並無明顯差別。

有人會問,類似福島核災的災難是否會於美國發生?美國「原子科學家公報」(The Bulletin of the Atomic Scientists)資深研究員史瓦茲(Stephen Schwartz)於2019年3月16日推文指出, 美國內布拉斯加州古柏(Cooper)核電廠於同年3月密蘇里河氾濫時,出動人員堆置沙包因應洪患!儘管業者表示核電廠安全無虞,但古柏核電廠所使用的馬克一型沸水反應爐與福島核災爐心熔燬的反應爐正好同型。

馬克一型是美國最常見的反應爐。奇異公司刻意設計用過燃料棒冷卻池(Spent fuel pools, SFP)緊臨反應爐壓力槽 (Reactor Pressure Vessel, RPV)。如此一來,業者在取出用過燃料棒置於冷卻池時,不僅移動距離最短,也最省錢。奇異公司的算盤是,若能有效壓低自身興建成本和業者營運成本,則可大幅提高馬克一型反應爐的市占率。

然而,當核電廠因內部或外部災害失去電力時,奇異集團與業界包藏禍心、再加上核管會有名無實,民眾想要確保核安,就只能自求多福 。

古柏核電廠所遇的水患與夕陽產業所採取的省一塊才是賺一塊的立場並非特例。有興趣的讀者可參考2011年6月密蘇里河淹入(內布拉斯加州)卡爾洪堡(Fort Calhoun)核電廠,反應爐危在旦夕的CNN報導影片。。

美國憂思科學家協會(The Union of Concerned Scientists) 前核安主任洛奇鮑姆(Dave Lochbaum)直言,福島核災發生前,日本官方和業界從未視海嘯為核安隱患,有心才能維持核能安全,既對核安不上心, 發生核災根本就是人禍(disaster by design)。

有人會問,美國究竟有多少核電廠如同古柏和卡爾洪堡核電廠一般,只打算以沙包、抽水機、發電機因應極端氣候?

彭博社於2019年4月所發布的調查報導指陳,美國有高達54座核電廠至今無法因應洪災,53座核電廠至今無法因應強降雨,25座核電廠欠缺防汛對策,以及19座核電廠無法因應風暴潮。此外,更有19座核電廠同時面臨三個或三個以上超出原始設計基準的風險,並且至今未有對策,擁核人士要以危如累卵的核電廠因應氣候變遷云云,根本是睜眼說瞎話。

回到疫情中核電業工人的處境與核能產業、核管會因應地震、海嘯、極端氣候的作法。

這些看似天災的不同情境,卻再再顯示相同的社會關係。在面對形態各異的災難時,我們只見核管會竭力就不利於資本積累之事去除管制(deregulate),例如大幅增加彈性工時(以從工人身上壓榨出更多絕對剩餘價格)、豁免現場實地稽核(以削減無法獲利的固定資本支出),並且朝著有利於資本增殖的方向重新管制(re-regulate),例如要求以沙包、抽水機、發電機取代升級核電廠設計基準(從而大幅削減無法獲利的固定資本支出)。

此外,我們也看見,如同蒼蠅見血,高舉「核能就是科學」大纛的軍工複合體為追求獲利,一再作踐不利於資本積累的科學及知識。經濟學者傅利曼(Milton Friedman)曾說,「許多人希望政府保護消費者。但保護消費者免受政府侵害才更為迫切。」對核能產業而言,獲利才是王道,再多科學、環境、社會、公衛、職業安全等考量都不重要。

這也是核能產業為何得以疫情為由,不受實地稽核和工時限制,卻可以坐視工人摩肩接踵、染病和死亡。又為何業者和核管會在面對超出核電廠設計基準的災害時,執意使核電廠因陋就簡,即使廠區周圍數十公里的居民在核災中必然首當其衝。

至於民眾在發生疫情與核災等多重災害時,又要如何疏散、安置,才能遠離輻射污染和避免群聚染感?美國能源部、核管會、核能產業對此並無答案,因為資產階級從不考慮這種不利於資本積累的應變計畫。不過當權者早已準備好要求人民在「『天災』中自助人助」的18套劇本,以確保「消費者免受政府侵害」。正如英國資產階級代表柴契爾夫人所言,「照顧自己是自身的責任」、「社會根本不存在。別把自己的問題丟給社會。」

本文刊載於2021.01.21 關鍵評論網