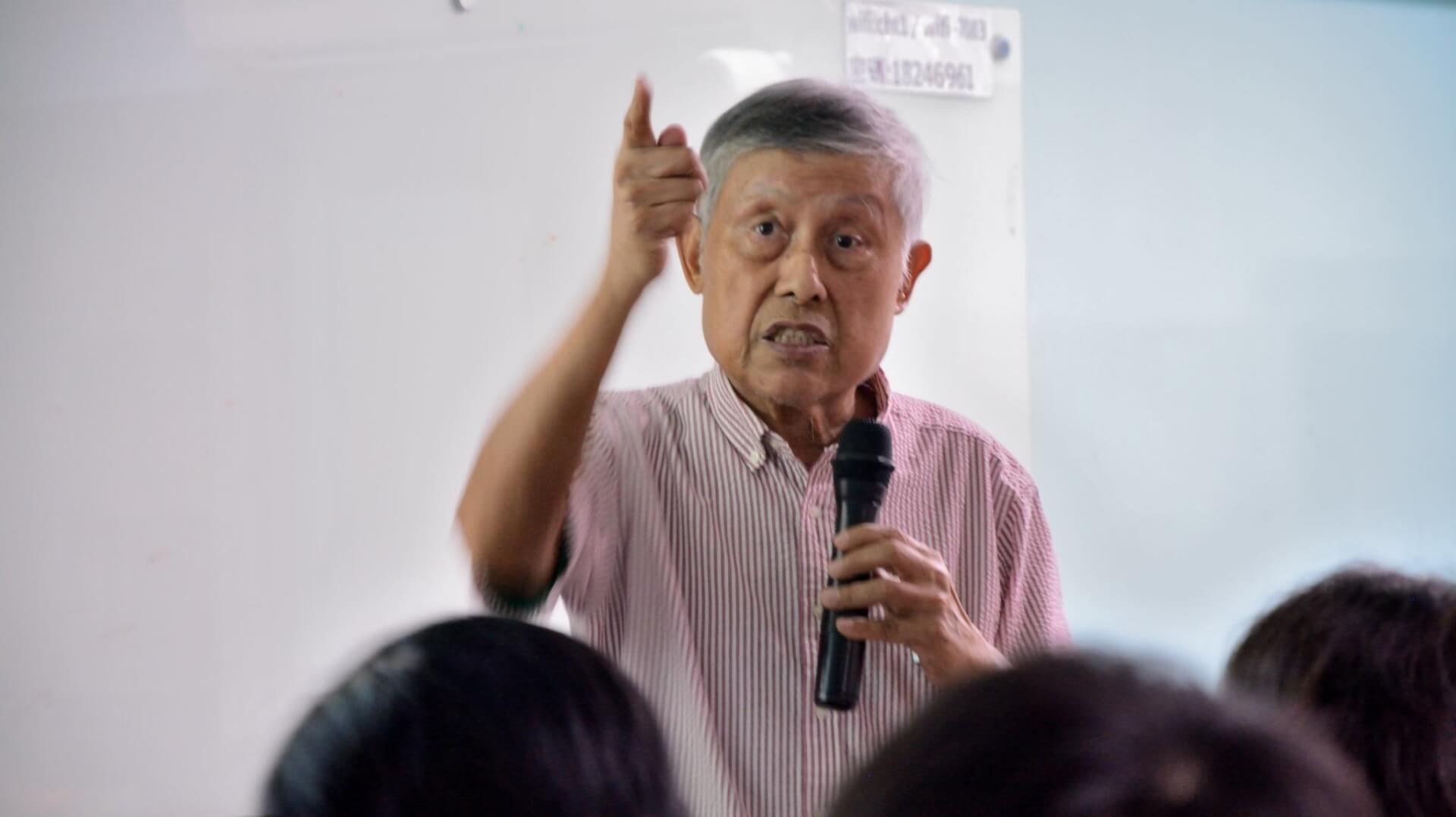

「每個人都是在一起學習,人生就是這樣學習過來。」傳奇環運先行者林聖崇回顧從棲蘭山森林保育運動、反核、反五輕、反濱南、反六輕、反高爾夫球場、搶救高美濕地、香山溼地、古蹟保存等40年來,在民主與環保議題披荊斬棘的來時路,期待更多的民間力參與公共事務,如此才有可能改變深層政府的結構性問題。

「台灣的環保史應該多幾個人一起講,每個人都有很特別的故事。」18日林聖崇與昔日戰友林瓊華對談,為綠色公民行動聯盟的20週年系列活動拉開序幕,不僅是當年同志憶當年,更是傳承了公民必須壯大的理念,提醒每一世代接下台灣都有該做的事情,這是讓台灣延續下去的基礎。「有越多能有自我覺察的自由人,台灣才能變成真正自由的國度。」林瓊華提醒。

「也許就像吳乃德說的,那是台灣最美好的時代」,多位「台灣綠色和平組織」的戰友到場相聚,當年都還只是學生,現在散佈在各行各業,但同樣對社會保有熱情,因為曾經一起付出青春與真心,走過台灣環運的草創期。

出生於新竹世家的林聖崇,回憶祖父林鍾英的教悔,不僅用心於子孫的教育,持續熱情參與公共事務的身教,更讓林聖崇從小就習慣於助選、關心政治。曾是「工業水的醫師」,林聖崇在水處理公司從業多年,包括中鋼、台塑等石化業皆是其客戶,協助客戶節水、改善污染等,「全台水資源我瞭如指掌,到現在都還是前三名。」

「我以為我是萬能的,但原來我不是。」曾任水處理工程公司副總的林聖崇,擁有大量工程技術與知識,曾自豪有能力以工程解決環境問題,然而,認識了當時的「台灣綠色和平組織」後,深入瞭解環境問題,林聖崇才發現,若環境被改變,恐怕就無能為力挽回了,這正是台灣所面臨的生存壓力:「台灣會有一天沒有水」,林聖崇表示,30年前到現在,水質鹽化的狀況不斷發生,若是無水可用,屆時台灣就不會有污染,因為工廠都倒光了,但同時將不只是失去了工業,台灣人也無法生存。當時的他身為公司副總卻積極參與環運,抗議的就是公司正在洽談合作的對象,但他仍認為,該做的事情就是得做。

林聖崇在投身還運的過程中體悟到「真正的問題,不是在產業界可以解決的」因為所謂「深層的政府」與背後綿密龐大的產業結構,並非執政者是何人就能翻轉,而是需要民意。

「那一段經歷,讓我親近受害民眾。」回顧那段自己開車,早上在各地進行調查、晚上演講的過程,例如麥寮地區的魚塭抽取大量地下水,加劇了地層下陷,源頭正是錯誤的政策所致等親眼所見。「城市人把所有鄉下資源都搜刮了以後又把廢棄物都丟給鄉下」林聖崇想起學者夏鑄九此言曾經震撼了自己,「原來我也是一份子阿」「菁英可以拯救世界嗎?其實就是我們在毀滅世界」。

在1988年參與「反五輕學生調查工作隊」、並舉辦「反公害之旅」的林瓊華當年僅是一位大學生。回憶起當年輔大、成大組隊前往後勁反五輕現場,暫住兩個星期的時光中,親身體會早上醒來想刷牙,水龍頭一打開,只見送來的水上面有浮油下方有沉澱;籠罩在奇怪的臭味中,後來感受到風向就覺得頭昏。充滿油氣的地下水可以點燃火柴,那「轟」一聲讓他至今印象深刻。如此「訴諸感官而來的巨大衝擊」震撼了這麼一個才20歲的台北小孩,讓林瓊華與同學回校之後,再也不看文學作品了,轉向瞭解石化業、開始讀政治經濟學等「很硬的東西」。

「年輕的時候眼睛往裡面看,關心『我是誰』,卻沒有把視線翻出去,看看社會是怎麼型塑我們的。」曾親自在二仁溪划船行進,看著死豬在河面漂過;在五輕、觀音鄉、八斗子等全台公害現場全身心的接受震撼,讓林瓊華揮別了青澀的文青年代。在甫解嚴、民間力爆發的年代,林瓊華那代的學生,求知慾不只是尋求書本,更從到處走訪來滿足。「知識為了替誰服務?」這個反思,也深遠影響了林瓊華。

「你的後勁、你的貢寮,會提醒你做人的價值。」林瓊華回憶起當年反五輕運動的中心鳳屏宮、當年劉永鈴與楊朝明冒死爬上中油高雄煉油總廠廢氣燃燒塔,以手銬把自己銬在高塔上並拉開反五輕大旗的景象仍歷歷在目,更直說當年抗爭居民深刻活在他的心中。例如本是天才裁縫師傅的劉永鈴將自己的店鋪改名為「反五輕西裝社」,西裝布料逐漸被書寫抗爭標語的取代,放棄了生意更不院成家、李錦瓏一句「五輕不走我死不瞑目」,背後承擔了五輕落腳後的長年階級分明等日積月累的深沉糾結。

這些深刻活過的人們只要認識過一兩個便足以改變人生,林瓊華表示,不只是他自己,後續也數次邀請他們到學校演講,學生也能感受到震撼。

活躍於80年代的林聖崇、林瓊華兩人,人生方向都被環運、社運所改變。林瓊華大學畢業後一路進入前台北縣長尤清團隊,協助連結社運團體,並出了「核四再評估」專書作為北縣府的反核表態,但當核四預算遭國民黨在立院強行通過時,當時只是一個人的林瓊華,在沒有組織、沒有朋友同志一起走的狀況下,一度進入強烈的負能量、恨意滿溢的崩壞狀態,這樣的「運動傷害」也成為難忘的經驗。

歷經深刻參與環運、遠走他鄉找回自己,至今仍持續關注台灣環境,林瓊華回首這半生「每分每秒都一直在做自己想做的事情」讓他感到幸福和自由,因為主動權是掌握在自己手上的。林瓊華盼台灣能有更多能自我覺察的自由人,「有越多的自由人,台灣才能變成真正自由的國度。」

從當年參選,一連辦了30多場演講發表理念,講到盯場的警察服氣,說一定把票投給他;再到長年著力的國會遊說行動,至今已經20年。林聖崇不僅博學,更有膽識,有一人抵千軍萬馬的氣魄,批判不分黨派,遊說也是。

曾經為了處理棲蘭山森林保護議題,當年他與陳玉峯前進立院,不分黨派的為立委「上課」,講到審查退輔會預算時,原本冷門的生態處被輪番點名,因此放棄了砍樹計畫。不過,林聖崇也感嘆,可惜國民黨立委於2000年退出永續會,立院再也沒有那個為了生態可以一起討論的氣氛。

「抗爭未完!」雖以非在第一線衝刺的戰將,但林聖崇提醒,公民的壯大將是台灣延續的重要基礎,每一個世代從上一代接手,都有各自要做的使命。

「最大的影響一定要來自民間」在積極參與環運、社運的三四十年生涯、近年宜居加拿大溫哥華後仍持續參與公共事務,這是林聖崇最大的體會。林聖崇以加拿大語言複雜的狀況為例,政府裡的菁英如何讓所有語言的民眾都知道政策,又能如何得知民眾的意見?若只是單向肯定無法達成;又例如在地的許多大小環境爭議,如果民間力量沒有出來,那麼公務員只會按照既有的法規走,不可能有讓人滿意的改變。因此,林聖崇仍期待台灣的公民意識能再提升。

講座錄影詳見:https://youtu.be/94_CbNu_Mq4