在經濟部與台電4/23的新聞稿中,以全年用電量與發電量來呈現區域供需平衡的能力,這個數據是不正確的。舉例來說,如果調度人員因為成本等考量,優先調度中部成本較低的燃煤機組,而讓北部的發電量減少,如此其實跟北部供需平衡與否無關。正確呈現方式是以「尖峰供電能力」與「尖峰負載」兩項數據的比較來做評估。

台電不僅用錯誤的呈現方式,還在新聞稿中刻意把新竹縣市(尤其竹科)算進在「北部地區」,北部供電分區在台電官網上,一直以來都是指新竹縣鳳山溪及花蓮縣清水斷崖以北地區,包含宜蘭、基隆、臺北與桃園等縣市,不含新竹縣市,新竹縣在台電區域電網規劃上一直算在中部電網的範圍。

但是在經濟部4/23的新聞稿中,竟將新竹也算入北部範圍,新竹本身發電量少,但是有用電量高的新竹科學園區,如此模糊真實數據,實有刻意將北部用電量灌水之嫌疑。

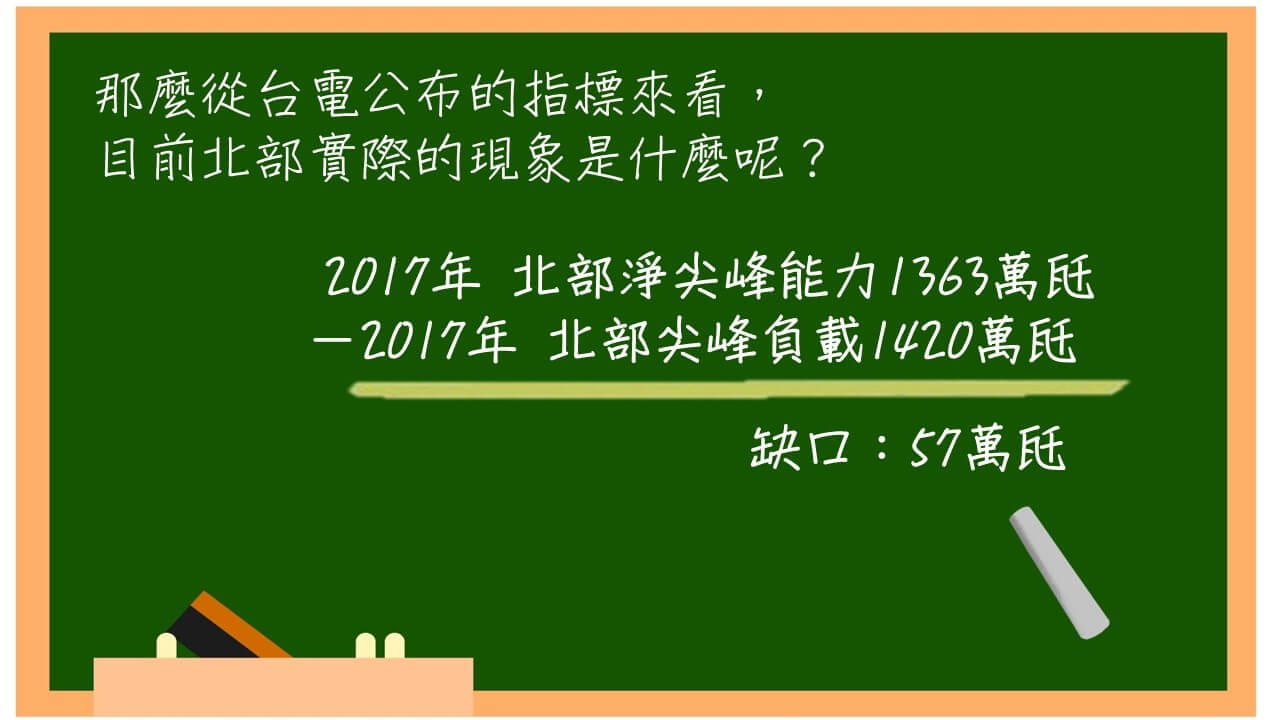

依照台電最新10701案可知,2017年北部淨尖峰能力是1363萬千瓦(因核一兩部機組皆停機,故不計入發電量),而尖峰負載是1420萬千瓦,有57萬千瓦的差距。2017年北部夏日尖峰時刻供給能力比尖峰需求少57萬千瓦,其他時間有時用電量多,有時發電量多,端看當時全台機組歲修安排的狀況。

並不會,因為依照台電的規劃,深澳電廠的上線時間是2025年,所以即便深澳電廠運轉,對應的也是2025年的電力供需情境,和這幾年的電力供需現象並無直接關聯。且深澳電廠興建經費1000億,還不加運轉後的龐大燃料成本!

依照台大風險政策研究中心的能源規劃專業團隊,以目前核定的電源開發計劃(行政院2017/11/8產業穩定供電策略)與三個官方近期曾使用的負載推估(行政院2017/11/8產業穩定供電策略、能源局委託智庫研究、溫減階段管制目標)之政策情境與數據,進行2025年北部尖峰供需能力的推估分析,只有在以「2017政院五缺盤點」較高的尖峰負載成長情境來看,若無深澳電廠,才會產生37萬千瓦缺口,但北部缺口將從2017年的57萬千瓦,縮小到2025年的17.1萬千瓦。而在符合溫減階段管制目標的情況下,北部供電能力減掉尖峰負載,仍會有88萬千瓦的餘裕。

簡單說,如果能把能源效率跟節能做好,北部尖峰供電能力甚至可以比尖峰需求多88萬千瓦。即便在節電最差的情境下,缺口是37萬千瓦,與2017年的57萬千瓦缺口相比,也是縮小的。

舉例來說,目前在每年夏日尖峰太陽最大的時候,台電所採用的評估參數,預估100KW裝置的太陽光電只會發出20KW的瞬間電力,但明明台灣一般的經驗都是超過80KW,台電與能源局皆承認,這個20%的效率係數其實過於保守,如果我們修正係數提高到40%,正確評估太陽光電在尖峰的貢獻,將可以在情境預估上,增加超過30萬千瓦的尖峰供電能力,幾乎快可以打平節電最差情境下,北部尖峰的供需短缺。

區域平衡是好事,我們確實該盡力拉近2025年北部的尖峰供需能力的差距,按照前面的專業評估,其實每年北部的尖峰供需自給率,只要相較於最不節電的情境再進步1%,2025年就一定不會有區域不平衡的問題,且就算大潭電廠有一部機組延遲,也不會造成區域供電失衡!

而要打平尖峰供需差距其實有二個途徑:「提高尖峰供電能力」、「減少尖峰用電」

我們有許多可以更精準對應到2025年電網需求的替代方案,首先,北部縣市應優先加大力道投資屆時已比化石燃料更便宜的太陽光電,如規劃更積極的光電設置目標,或者中央將北部躉售費率的加成從15%再提高以鼓勵北部民眾參與發電。以韓國首爾提高自己城市能源自給率為師,而非投資運轉三四十年的燃煤電廠。

新政府執政後最旗艦的節電計劃,是三年投入一百一十五億(其中有七十三億給地方政府規劃節電工作)推動製造業與地方政府的住商節電,預計減少四十億度電。試想一下這樣的投資規模,如果我們可以拿部分深澳電廠的建廠一千億的支出,更大力投入節電與能源效率的改善,可以創造多少效益與節能相關產業活絡?北部縣市應落實溫管法要求地方縣市的溫減計劃目標,並針對耗能設備汰換加碼,如此當然也可更進一步舒緩中南部燃煤電廠(就算沒有深澳,未來中南部的燃煤機組,也會減載不少)或是林口電廠的負擔和污染。要減少一地的污染,並不意味著一定要轉移增加其他地方的污染,我們應該可以找到更好的選擇。

針對北部可能的用電缺口,國際上可行且成功的做法,是推動削峰填谷,擴大尖峰需量措施,國際上推廣的用戶聚合商、在尖峰時間調度工業商場的用電量,具有一定的潛力,美國與韓國在推動可靠型需量反應,皆能抑制達8-10%的尖峰負載, 因此,推動可靠型需量競價,並導入與強化用戶群代表制度aggregator提高商業用戶參與度,同時計劃性減少用電措施逐步退場,讓尖峰轉移制度更加建制化並強化市場機制。台灣不是做不到,但是據我們知道台電去年在這件事情上並不積極,這是現在立即可做且應做的重要措施。

首爾在兩年內透過節能、提升能源使用效率與發展再生能源,成功減少 96 億度電,相當於台灣核一廠一年所生產的電力。這當中有87%的成效來自節能與提升能效措施,13%來自再生能源發展,由此可見節電潛力之大,正是首爾喊出「節能就是發電」的根本原因。目前第一階段順利成功,計畫已邁向第二階段,南韓首爾市市長朴元淳更於2017年11月22日宣布將首爾打造成「太陽能都市」,2022年太陽光電裝置容量達1GW,相當於一部核電機組裝置容量,同時也是目前裝置量(131.7 MW)的8倍,發電量占比需達3%,為目前的10倍。

首爾針對提高能源自給率重點計畫規劃了工作主軸,目標將太陽能發電普及至100萬戶,相當於首爾每3戶就有1戶裝設太陽能板(100萬戶中各類型裝設目標為:陽台63萬戶、住宅型15萬戶、建物型22萬戶,共達551MW);並以首爾設籍居民為對象,每3戶選出1戶發放補助金,協助自主裝置太陽光電;且2018年起新建建築物皆必須安裝迷你太陽光電設備,並持續對現有公寓發放設備安裝補助金(約安裝費用的75%),同時放寬安裝法規等,使整套制度更為完善。

第二、首爾同時要求所有可設置的公共建築與腹地(如政府機關、學校、交通設施、河川與公園、道路橋樑等)100%設置太陽能發電(243MW)。

第三、同時擴大市民參與,透過執行委員會加強公民治理;以能源合作社、公民基金和集資等三種方式,與市民分享利潤;結合宗教、企業與大型連鎖超市等合作,為會員或本身建物屋頂安裝。首爾也將於市內5個區域設立「太陽能支援中心」,透過市民服務電話,可獲得諮詢、安裝、維護等後續管理的一條龍支援服務。其經驗值得台灣用電量高的北部城市效法,用綠能、節能與公民參與作為手段,奠定能源轉型的重要根基。