你是不是曾經因為日月光嚴重汙染後勁溪,卻沒有得到應有的等量裁罰而感到忿忿不平?是不是也曾因彰化多家電鍍廠偷埋暗管,排放有毒、重金屬廢水,而為必須休耕的農民們抱屈不平?

不過在台灣,多數人普遍認為經濟發展和環境保護是相互對立的觀點。政府會告訴我們,大家一定要拼經濟,台灣才不會在新一波的區域整合中被邊緣化。所以我們不能對企業趕盡殺絕,免得他們出走,尋找更有競爭力的投資環境。而我們也很擔心工作機會會不會再減少?台灣是不是真的沒有值得驕傲的國際競爭優勢了?我們是不是該繼續隱忍,不該苛責企業的做法? 不然也有人嚴厲的指責政府沒有拿出魄力,企業沒有良知,社會大眾又太軟弱。

受綠色公民行動聯盟邀請於9/9進行分享的中國NGO「公眾環境研究中心」(IPE)的創辦人馬軍對於這看似兩難的議題有不同的切入觀點。他肯定並且尊重企業對社會的貢獻,不過不能接受這樣的貢獻以汙染環境為代價。他認為應該可以跟企業合作,謀求共同改善之道,也該讓企業社會責任的落實真正協助到企業的經營和永續。

「公眾環境研究中心」IPE從2006年開始,就積極蒐集中國各級政府公佈的各種汙染違規記錄,一一整理並登錄在名為「中國水汙染地圖」的公開數據資料庫中。不論是一般民眾、學術機構或者媒體,只要輸入企業名稱,就可以搜尋到該企業過往的違規記錄。

由於數據來自官方資料,IPE只負責整合以方便檢索,故可避免企業的質疑與不必要的爭議。IPE更利用近年來中國中央政府大刀闊斧提高對環境品質的要求,和各級地方政府彼此競爭求表現的心態,連續六年以一套非常具體的量化評鑑系統來評估各個城市每年的資訊公開透明指數,促使地方政府披露更多的資料。比方說山東省在這幾年內就搭建了三個不同的平台,大幅的增加監管資料,這樣的作為也使得山東省各項汙染排放量逐漸獲得改善。

「政府有時候只是缺乏良好的做法,信息公開是絕對可為而且CP值很高的。」對於政府,馬軍也是抱持著正面的合作心態。

要讓這些辛苦建構的資料有效的發揮作用,報紙媒體在平台起步時的大力報導居功厥偉。2006年就有大公司老闆在吃早餐讀報時,赫然發現自己公司在違規排放汙染環境之列,怒而取消主管們當年的工作獎金並要求改善。不過馬軍坦言,這兩年來主流媒體關注的力道,因為企業對媒體的影響力日增而逐漸的減弱中,適當的運用群眾或者互聯網的傳播力量也很重要。

所謂綠色消費並不僅僅是呼籲消費者抵制某品牌產品,馬軍主張應該彙整消費者的評價給企業,運用品牌形象易碎的特質與強大的購買力,達到制衡生產者的目的。例如IPE曾發起公眾向蘋果公司遞交抗議信的網路串連行動,總共有超過一千人寫信要求蘋果公司改善其供應鏈的管理。一千人相較於中國廣大的消費人口看似不多,但馬軍相信,如同針灸一樣只要對準穴位,一定能達到效果。此外,透過民眾以手機隨手拍攝並定位汙染源,再轉發給政府相關單位,這樣的微舉報也能形成政府和民眾的良好互動,對企業排放做進一步的監督。

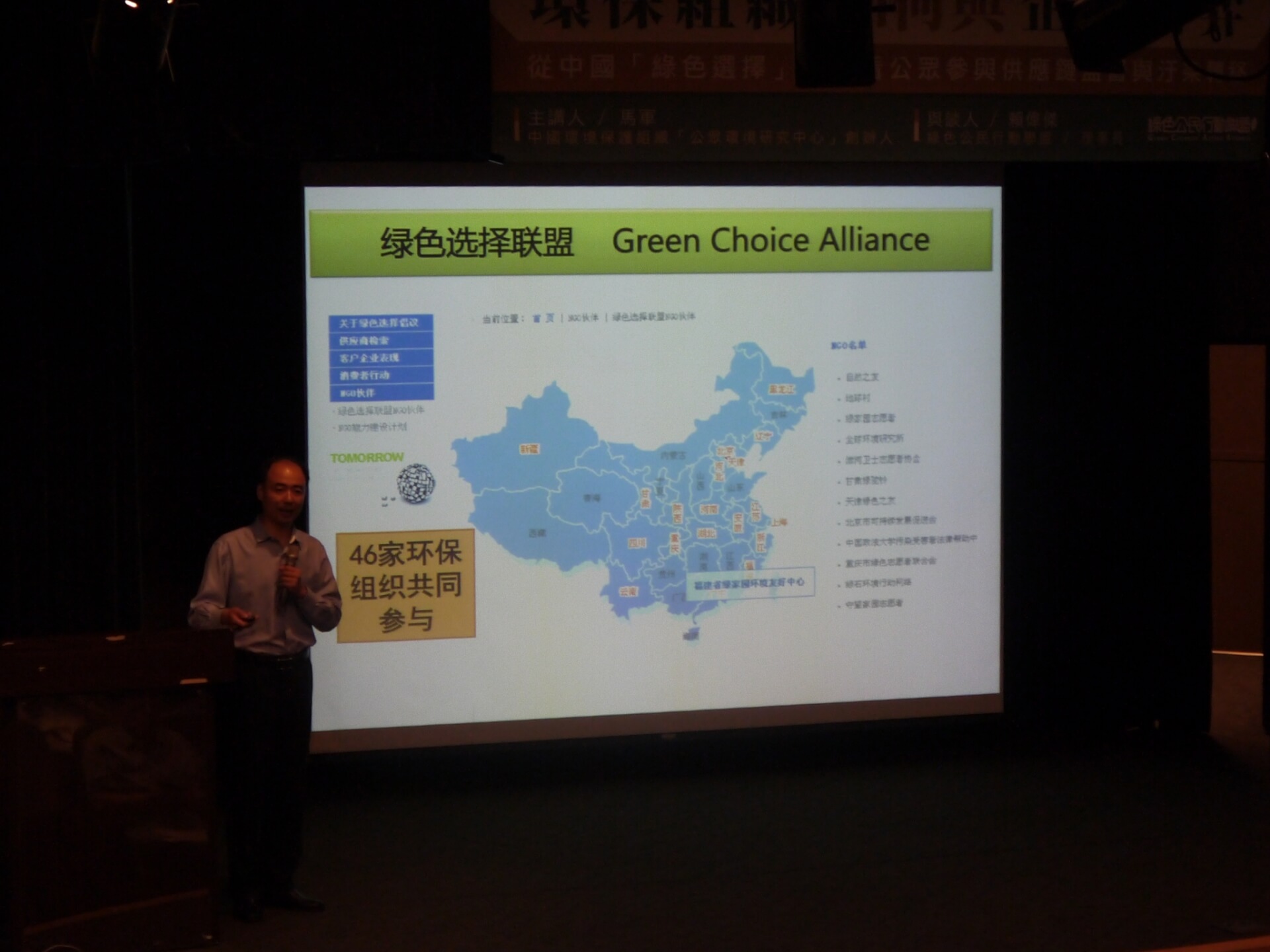

企業倘若認為自己的排放已經改善,想要消除過往的不良記錄,IPE也有一套嚴格的「綠色選擇機制」。由第三方公正機構稽查企業改善成果,並且公開後續監測數據,經由二十多家NGO組成的綠色選擇團體通過後,就可以將過去的不良記錄移除。綠色選擇團體很樂意為企業找到可交流的在地居民代表溝通並參與改善過程,馬軍也認為企業順利整改後,既能獲得當地居民的認同,同時減少生產方面可能遇到的阻力如抗爭等等,絕對有正面的效應。

不禁有聽眾納悶,馬軍的分享聽來如此正面,IPE在實務操作上真的都這麼理想嗎?馬軍坦言,IPE員工當然曾面臨一些威脅、利誘的事件,因此IPE設計了嚴謹的平台內部控制系統,除非看到改善報告,任何人都沒有權限刪除任何記錄。

當然也有很多企業對於資訊被公開採取相應不理的態度,媒體也完全不報導。為此IPE也想盡辦法要突破瓶頸。例如許多大型企業都很仰賴大筆信貸做為公司資金的挹注,IPE便嘗試推動「綠色證券」和「綠色信貸」。「我們已經觀察過,有汙染記錄的企業期還款能力較差,這或許能成為金融機構的風險控管指標之一。」馬軍說。未來藉由影響投資者的意向選擇,期望能夠向環境表現不佳的企業進一步施壓。

與談人綠盟理事長賴偉傑說,台灣對企業的監督相對上比較缺乏串連,因此難以醞釀有效的行動。很多企業在中國和台灣都有設廠,中國廠房被要求提供即時的汙水排放資料,台灣廠房反而不用,是很諷刺的現象。有的公司在中國汙染了環境造成癌症村,被村人控訴將樂土變成毒土,在台灣反而得到企業社會責任獎,再再顯示了兩岸資訊的不對稱。IPE的工作成果是將資訊公開、透明化的最好示範。以此為核心概念,再佐以實際的操作方式與務實的工作者,也開展了很多可能性。台灣對於企業的優惠政策和各種減免一向資訊不透明,所以長期下來一直無法解決分配不公的問題。未來或許可以進一步思考台灣需要什麼樣的資訊才能對企業監督達到實質的效果。

公眾環境研究中心(IPE)簡介:

「公眾環境研究中心」(IPE)是一家公益環境研究機構,致力於推動環境資訊公開和民眾參與,促進環境治理機制的完善。自2006年6月成立以來,從各級政府公佈的资料中蒐集各种污染違規紀錄,開發並運作「中國水污染地圖」、「中國空氣污染地圖」數據庫和污染地圖APP,成功動員超過1700家污染企業改善排污行為。2015年將污染地圖APP改版更名為「蔚藍地圖」,民眾可即時獲取380個城市的空氣品質、河流污染訊息,監控9000多家企業排污情況,還可隨時查看各地政府、企業自行監測數據平台發佈的重點污染源的即時監測數據。藉由網路力量,落實污染資訊全面公開,將環境執法的權力透明化,突破政府對企業的保護行為,將污染企業置於民眾監督之下。目前,該APP超過三百萬人次下載。

2007年開始,IPE與40多家環保組織共同發起「綠色選擇」倡議活動,一方面推動大型品牌企業將供應商環境表現納入採購標準,綠化全球供應鏈。二方面同時倡議消費者考慮生產企業的環境表現,用自己的購買權利作出綠色選擇。「綠色供應鏈」目前集合了約50家跨國企業,包括APPLE、NIKE、ADIDAS、G&P等國際知名品牌。

IPE還推動了「綠色證券」,藉由定期對上市公司的環境治理表現進行資訊公開,使證券市場中的投資者知道哪些企業的供應商具有良好的環境治理表現,哪些上市公司的供應鏈則存在著具有污染前科紀錄,藉由干預投資者的投資選擇意向,向環境責任表現不佳的企業施壓改善。

馬軍簡介:

中國大陸環境機構「公眾環境研究中心」(IPE)創辦人。1998年長江與東北的地區同時爆發洪患,造成嚴重的生命財產損失,促使馬軍出版《中國水危機》一書,分析七大流域的水資源問題。2006年成立「公眾環境研究中心」,建立水污染數據庫,並公布「中國水污染」地圖,創新資訊公開的機制,為公眾參與污染監督創造了新模式。同年,榮獲「2006年綠色中國年度人物」,並被《時代週刊》列為「年度最具影響的100位世界人物」。2008年,衛報選出「可以拯救地球的50人」,馬軍也名列其中。2012年,受到國際環保組織推薦,獲得有綠色諾貝爾獎之稱的「戈德曼環保獎」(GoldmanEnvironmental Prize)榮譽。2015 年榮獲「斯科爾社會企業家獎」(Skoll Award for Social Entrepreneurship)。

延伸閱讀:

綠盟觀點:「OPEN企業-讓企業社會責任成為台灣發展轉型的核心」

【拯救世界的50分之1:馬軍與公眾環境研究中心(IPE)】 (環境資訊中心)

【馬軍: 互連網為監測全球污染轉移提供了可能】(中外對話)

【馬軍:用手機應用向污染宣戰】 (紐約時報中文網)

————————————————————————————————————–

如果您認同綠盟的理念,願意為下一代的環境努力,誠摯邀請您與我們一起同行,每月捐出薪水的1%,您的參與及支持,將是綠盟每一份努力與累積的最大後盾。

請支持我們的工作,加入捐款 ,成為綠盟定期定額認養人!