引言

立法委員洪申翰、林楚茵辦公室,於6月29號舉行「避免漂綠!碳權交易所該怎麼做?」公聽會。討論題綱聚焦於若台灣設立碳權交易所,應該具有什麼樣的目標,並且依循何種原則。

減碳目前已是顯學。碳權交易作為抑制碳排放的做法之一,其原理在於透過碳的有價化管制及降低碳排放的總額。然而,部分品質不良的碳權可能成為企業漂綠的工具。如何避免碳交易無法造成實質減碳,是設計碳權交易所重要的考量之一。同時,良好的交易制度,也可以確保企業購買到國際認證、具有良好品質的碳權。

本場公聽會邀請到許多來自產業界、學術界,以及民間團體的專家進行簡報。說明關於碳權交易的概念,以及目前國際上的做法。希望能夠讓各方參與者,對於碳權交易所未來的運行有更清楚的了解。

台灣碳權交易原則及相關法規

針對減量額度的交易及拍賣管理,是依據《氣候變遷因應法》相關規定進行子法規劃。包括第25條規定取得額度必須為自願減量;26條規定額度用途;以及36條第3項,則明文規定中央主管機關得委託中央金融主管機關來辦理。關於額度交易事宜,行政院環保署蔡玲儀處長表示,目前金管會已經回覆環保署,指定台灣證交所成立「台灣碳權交易所股份有限公司」來辦理。

由於國內還沒有實施總量管制,因此,所謂的「碳交易」將侷限於自願減量的交易。自願減量的交易,另稱為碳信用(Carbon Credit)。根據世界銀行(World bank)的報告,多數國家已經開始在內部建立碳信用抵換機制。每一個國家內部的抵換機制,會跟自己的國內的交易平台,或者是碳稅、碳費等做連結,希望去加大國家內部的減碳力道。當然,在國際間亦有獨立的碳信用機構,譬如說VERRA或者是Gold Standard。根據世界銀行的調查,這些獨立碳信用機構核發的減量額度依舊是大宗,在2022年共佔了58%。

在台灣,碳信用的需求方主要落在一些新開發的工業區或是科學園區。雖然台灣法規並未強制規定企業購買碳信用額度,部分企業仍會和國際的獨立機構購買碳信用。然而,台灣現行的法規清楚要求,抵換來源必須是國內的額度。因此,國外的碳權並不能抵銷「碳邊境調整機制」(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)的費用。此外,CBAM是依照「歐盟排放交易體系」(European Union Emission Trading Scheme, EUETS)的要求訂定相關規定,而EUETS從2020年開始,就不接受用國際民間組織發的額度來抵碳費。

在這個前提之下,比起去購買碳權以達到碳中和,對企業來說,進行實質減量才是根本之道,同時也能避免漂綠的嫌疑。

回到國內如何產生自願減量的額度,蔡玲儀處長表示抵換專案係依照清潔發展機制(Clean Development Mechanism, CDM)精神而建立,具體內容包含擴大森林的經營等等。然而,國內的抵換專案在執行上面遇到諸如查驗之類的困難,因此簡化方法學的訂定就顯得十分重要。再者,抵換專案也應該符合國際原則,以確保科學的實質減量。

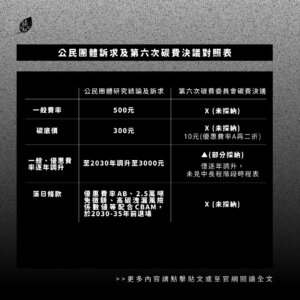

台灣目前採取「雙軌制」的做法,針對大排放源徵收碳費;對於較小的排放源則是開放碳權抵換。針對碳費徵收對象,目前初步規劃要求年排放量2.5萬噸以上的企業繳交碳費,但是若被徵收碳費的對象採取了很明確的自主減量計畫,達到指定目標則可適用優惠費率。蔡處長也呼籲,希望有更多的非碳費徵收對象,例如中小企業、運輸、農業、乃至於住商部門,都可以執行自願減量專案,大家一起來減碳。

各國碳權交易所推動現況

永智顧問的石信智總經理也和大家分享了全球自願性減碳市場,以及各國碳交所推動的現況。他從減量市場額度談起,說明碳權核發的標準及數量。核發計畫的類別最大宗是以再生能源為主,其次則是森林土地利用。但是由於森林保育的市場並不透明,目前國際的碳權價格一直在下降。因此,辨認出什麼是好碳權的方法論迫在眉睫,解決了這項問題,企業才有意願去進行碳交易運作。

大部分國家的資本機構,都設有碳交易的登錄平台。碳減量計畫所分發出來的碳股,會進入這些登錄平台,進行仲介或交易之類的買賣合約。然而,登錄和買賣是兩回事,各國的登錄系統目前是沒有連結的。碳交易市場宛如大大小小的區塊鏈,彼此之間獨立運作。

現今全球前三大交易所──美國的CBL、英國的CTX以及新加坡的ACX,是以各地的企業為主要客戶。各交易所有它們的專用合約,標明不同的碳權、不同的價格。另外像是位於東南亞的碳權交易所,也有各自的交易模型。比如說,泰國證券交易所走的是中央管制路線,跟韓國及中國比較接近。馬來西亞的話,最近則是成立了一個全球唯一符合伊斯蘭教律法的自願性碳條約。那其他傳統交易所,如EUETS、洲際交易所(Intercontinental Exchange, ICE),則是可以交易期貨、企業市場的現貨、跟電子類產品等等。

又如倫敦證券交易所(London Stock Exchange, LSE),則是除了交易自願性碳權之外,也提個了一個融資的運作機制,將股份分享給投資者。石信智總經理認為這個模式值得台灣學習,因為國內的投資人不太可能把這些碳權拿出來賣給歐盟,所以我們正需要這樣的一個融資運作機制,來促進國內的人計畫性地投資,然後創造更多的國內碳權。

談到自願性碳市場的誠信問題,自願碳市場誠信委員會(Integrity Council for Voluntary Carbon Market, IC-VCM)說明核心碳原則(Core Carbon Principle)包含了治理、碳排放影響以及永續發展。對碳權有需求的消費者,可以自行選擇符合VCM原則的宣告,並透過第三方機構的驗證確保計畫品質。

過去自願市場跟法規市場是分開並行的,然而,現在除了自願性市場交易之外,包括國際銀行體制、銀行業也開始實施相關的抵換。比如說,最近新加坡針對碳稅,即認定了幾個國際節約目標,允許5%的抵換。石總經理說到,未來自願市場與法規市場勢必會匯合,像是巴黎協定第六條等等之類的規定就正在發生,而這將會是台灣一個很好的機會。

巴黎協定第六條下的碳交易國際市場機制

國立清華大學科技法律研究所的范建得教授,他以自身參與公約活動20多年的經驗,分享他於6月初參與聯合國氣候變遷綱要公約(United Nation Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)第58屆附屬工作會議所獲得的資訊;主要針對會議中對第六條討論出的結論,以及在這結論下,應做出怎麼樣的應對。

范教授提及在第58屆附屬工作會議中,唯一有結論的就是《巴黎協定》中的第六條。第六條是用於規定各排放國間「碳排放交易機制」,俗稱「碳市場」。未來碳交易市場將共用一本帳──也就是所減的碳,只要符合方法論,都要被登記在全球跨登錄平台(registries)上。這是世界銀行將以去中心化及區塊鏈為基礎,納入不論是國際、國家、區域或獨立的碳權交易平台的跨登陸平台。因此范教授認為,我們必須思考該如何台灣碳權交易所的定位,以及台灣的大數據以及區塊鏈架構該如何建構。

在巴黎協定的框架下,第6.2條將碳權稱為減緩成果(Mitigation outcomes, MOs),減緩成果必須是有市場價值並經過查驗的減碳行動。減緩成果經過許可和跨界授權後,成為國際轉讓減緩成果(International transferred mitigation outcomes, ITMOs)。全球跨登陸平台管制的單位就是減緩成果以及國際轉讓減緩成果,並將由世界銀行或是聯合國氣候變遷綱要公約秘書處把關。在這樣的跨國的碳交易市場下,我們的碳抵換計畫可以在任何國家發行,也就是一地發行、全球皆知。因此,在未來我國國家自定貢獻(National determined Contribution, NDC)可能將容許5%的境外碳權的情況下,台灣的碳權交易所是否符合減緩成果的管制架構,又,要進行移轉時是否符合國際轉讓減緩成果的流程,就會是一大重點。

此外,范建得教授亦表示國內針對減碳的鼓勵以及國外的認可要妥善的區分。比如,若排放源自主提出減排計畫,可能獲得碳費的優惠費率。但是,國際是否能接受這樣的政策,這會超出環保署能控制的範圍。同時,聯合國開發計畫署(United Nations Development Programme, UNDP)開始介入發展中國家的碳市場,將協助126個發展中國家建立區塊鏈架構。發展中國家對碳權的管理會越來越嚴格,這可能導致台灣在那裡發展的碳權有天被取消。目前聯合國針對這樣的情形在做保險機制,而這也是我們要想辦法做到的事。

什麼是「好」的碳權?

那麼,究竟什麼是好的碳權?台大社會系副教授劉仲恩,引述斯德哥爾摩環境研究所(Stockholm Environment Institute)與溫室氣體管理研究所(GHG Management Institute)出版的碳抵換指引(Carbon Offset Guide)進行說明。

碳抵換存在著生命週期,從減量方法學的發展、專案的認證與註冊、專案後續執行查證、到抵換額度的發行、轉移與註銷,這每一個環節,只要有監管不力、或有鑽漏洞的情況,整個減碳的結果就會是一場空。

一般來說,良好的碳權必須包含五大原則:外加性、保守性、永久性、獨家擁有權、以及沒有重大的危害。

所謂的外加性(additionality),白話地來說,就是在投資抵換專案上面,所有的減碳量一定要是額外的。碳權一定要建立在額外的減碳量上,那麼要產生額外減碳量,就必須要設定一個基礎的排放情境。然而,這是一個假設性的情境,過程中會牽涉到非常高度的不確定性。外加性一般來說,分為法規的外加性與財務上的外加性。前者從反面來說明,意味著如果法規已經施行相關管制,則此減碳措施不具外加性。譬如說法律規定一定要使用某種能效的燈泡,那麼企業更換燈泡就不具有任何減碳的效益。財務上的外加性也被稱為投資外加性,它的定義在於:如果有一個專案它利潤可觀,則沒有外加性。因為專案利潤可觀,本身可以幫企業省很多錢,不用碳權抵換也具有足夠的外利誘因。這兩點是外加性中非常重要的概念,通過這些外加性的考驗,生產出來的額度才代表真正的減碳量。而這部分也國際上所有標準的核心,是最基本、最低限度的要求,如果做不到的話,基本上所有減碳量都是一場空。

保守性的概念,也可以說是「沒有高估」。與外加性有些類似,它需要建立一個基線情境。減碳額度的生產過程,常常會有一些高估的情況,國際上已經有非常多的案例。比方說,在一些林業碳權的案例上,許多開發商會把毀林的情況說得非常嚴重。研究顯示,林業的專案常常有高估的情況,甚至最大的獨立碳信用機構VERRA的執行長,最近才因為類似的醜聞下台,因為其林業專案被發現大約超過九成都是高估的。

林業同時存在著其它風險,也就是所謂的「永久性」問題。儲存進樹木、植物的二氧化碳,可能因為森林大火等原因重新釋放到空氣中。永久性是建立碳權的過程中非常大的挑戰。因為樹林即使沒有外力的干擾,也可能因為樹種死亡而被逆轉。所以這部分在機制設計上,需要考慮一些制度,而國際上目前也正在設計一些緩衝機制及保險制度。

獨家擁有權與金融監管較為相關,它要防止的是碳權使用過程中重複發行的情況。譬如說企業投資一個減碳專案,卻透過兩個機構註冊,變成兩個重複發行的專案,就會構成金融詐欺。除了重複註冊,可能也有重複使用、或重複抵換的情況。譬如說A企業開發專案賣給B企業,B企業減了碳卻沒有把它註銷,又賣給其他人,這時候就構成重複抵換及重複使用。這些過程需要非常嚴謹的金融監管,才能確認這樣子的雙重性不會發生。

至於「沒有重大的危害」,指的則是社會環境上的重大危害。開發減碳專案過程具有高度的複雜性,可能造成跟當地的社區發生一些巨大的衝突。國際在這個碳權的一些標準上,也特別會訂出一些永續發展標準或額外的認證等等。希望的就是不要以減碳之名造成額外的危害。

這份指引裡面也提到了一些高風險的專案類型。要執行一個碳抵換,是一個高度複雜、非常困難的事情,因此大部分的專案都存在風險。舉例來說,報告中就把再生能源歸類成高風險類型,因為現在大部分的再生能源投資本身已經具有投資的效益,自然不會有什麼外加性。此外,能源效率也是一個常見的高風險專案,因為更換能效基本上企業、廠商本來就能夠省錢,在這個情況開一個額外的額度,就會受到非常多的質疑。

劉仲恩教授另外提醒,雖然這個報告談的是碳抵換,但它其實建立了一個非常重要的概念:碳抵換這個制度,其實在世界各國應該被視為一個輔助性的角色。碳抵換若做不好會發生漂綠,因此大部分的產業減碳論述,基本上都強調第一步要盤查溫室氣體、要制定減排計畫,等到真的已經減到不能再減的情況下,才可以考慮購買一些碳權。此外,非常重要的是,使用碳抵換同時也需要推動政策的回應。我們會看到一種情況:如果要保有這個抵換的制度,可能法規會跟不上腳步,因為如果法規定的太嚴格──譬如說政府已經強制所有燈泡都已經必須要更換了──那當然就沒有任何額外的空間存在。因此反面來說,抵換制度有可能會造成政策拖延。有點弔詭的是,雖然碳抵換制度正處於非常熱鬧的起步階段,但在長期的情況看起來,其實它發展的空間勢必是越來越小。長期而言若達成淨零碳排,不僅法規會越來越加嚴,在快要沒有排放的情況下,自然不會產生額外的減碳量。在短期內,這個抵換制度還是扮演著減碳加速器的角色,但長期上它其實會有一定的限制,需要嚴謹的機制設計。

綜合座談

結束了專家短講,綜合座談的環節邀請到產官學界以及非政府組織的代表,分享他們對碳權交易所的看法。

台灣氣候聯盟彭啟明秘書長表示,金管會應學習「格拉斯哥淨零金融聯盟」(the Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ)中的方法;討論碳權前,應先執行減排行動。此外,他亦提及,目前世界氣候科技的投資資金已達820億美金,但台灣的金管會、財政部門及投資人,卻少在此領域的進行投資,這導致對氣候議題有興趣的年輕人缺乏機會。最後,彭秘書長表示,台灣需要好的碳定價機制;數位轉型做得好,才有機會做碳管理。

國立台北大學自然資源與環境管理研究所李堅明教授提到,碳權除了上述的核心碳原則外,我們必須知道碳權的年份及來源,避免重複計算碳權。他也提到,台灣要有好的碳權交易所,必須確定碳權的法律屬性,並對於國外的自願性碳權市場,環保署應盡早去做認定。

國立政治大學國際經營與貿易學系施文真教授首先針對碳權交易所的功能進行討論,她認為,交易所的功能是有價格透明度以及維持交易安全,但因為碳權的性質特殊,因此需要有碳權的購買以及後續追蹤的證明。接著,要注意到因為台灣的市場並不是很大,且根據世界銀行的報告,場外交易買方可以買到的價格,是比交易所好一點的;因此,我們會面臨到賣方是否要把商品上架到台灣碳權交易所的問題。第三點,讓碳權交易所承擔所有把關碳權環境完整性,不見得是公平的,因為目前世界上沒有一個碳權交易所可以做這樣的保證,大家可以思考有沒有可能企業也需要付一些責任。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心劉哲良研究員,則從用途的角度分享。劉研究員提醒,碳權並非大眾所想的減量工具,因為依據現在的國內外的碳盤查規範,購買碳權並不會使盤查量下降;事實上,碳權是遵約工具。碳權是盤查過後,其他組織針對盤查量進行要求(如碳中和、總量管制)。此外,碳費可以覆蓋台灣一半的排放量,另一半可能沒有誘因進行減碳,碳權可能是作為這個誘因,讓其他部分被覆蓋到。因此碳交易要做的是媒合、議價成本和交易成本。

環保署陳鴻達前主任秘書以代表個人的角度講述他的論點,首先國內外的自願性碳權是不能用於法定義務用途的。二,因為最近濫用碳權進行漂綠引起的爭議太大,國際財務報導準則近期發布氣候揭露標準,有大量篇幅用於論述不能使用碳權模糊、誤導原始排放以避免漂綠。三、許多業者的碳焦慮,並非焦慮自身的減碳速率而是焦慮自己不知道得到優惠費率的竅門,且交易所應為交易的平台,不應是批發碳權。

最後是台灣環境規劃協會趙家緯理事長代表台灣氣候行動網絡(Taiwan Climate Action Network, TCAN)發言,他的發言分為兩部分。首先是碳權交易所的三個數字:「2、70、81」。「2」意味著國際反漂綠生態系核心專案所檢視的台灣企業只有2家是合格的;「70」代表台灣目前有70%的碳抵換屬於高風險項目;「81」是指截至2022年,全球針對企業漂綠的氣候訴訟共81件。第二部分提到,目前台灣公布的修正方法和國際的最新要求有太大的落差,由此可知我們的管理能力是不夠的。因此台灣氣候行動網絡有三個主張。第一是要明訂絕對減量幅度。根據官方的排放路徑,絕對減量幅度至少需要85%以上,因此勢必要要求企業的絕對減量。第二,碳權交易所的設計並非批發市場,應該要有品質管控之用,因此環保署應參考碳市場誠信委員會(ICVCM)與自願性碳市場誠信倡議(VCMI)的標準,作為碳權交易所的核心。第三,碳權交易應在碳費費率達到一定水準,且嚴謹的碳權規範導入國內時才啟動。

小結

總結來說,碳權交易雖然位於淨零減碳的最後端,但是如何在前端把法規立清楚,依舊是重要的。從今天的公聽會當中,我們可以看到各路專家學者的不同看法。基本原則是:交易必須要公開透明,再者它的本質則是要去加速淨零,而非進行炒作。監視交易制度無非就是要建立一個信賴的政策。台灣目前正處於起步階段,但是我們是一個隊伍,不僅是環保署,證交所、產業界、學術界、NGO,都希望能夠帶領著大家一起關心這個議題,讓投資者也好、消費者也好,都能夠有足夠的意識面對碳交易運作。