在過去,政府所提供的環境資料散落於各個不同的單位。公開的狀況也缺乏統一的格式,一般民眾就算想要試著了解自己關心的環境資訊,也不知道從哪裡找起。透明足跡在推動政府公開企業違規資料時,也遇到了同樣的問題,以往的資料,僅能看到違反的法規與金額,看不到具體的違規事項,也無從得知情節嚴重程度。經過與環保署的多次討論,終於得到了2016年12月後的裁處紀錄將全數公開違規事由的承諾,但事情真的有這麼簡單嗎?

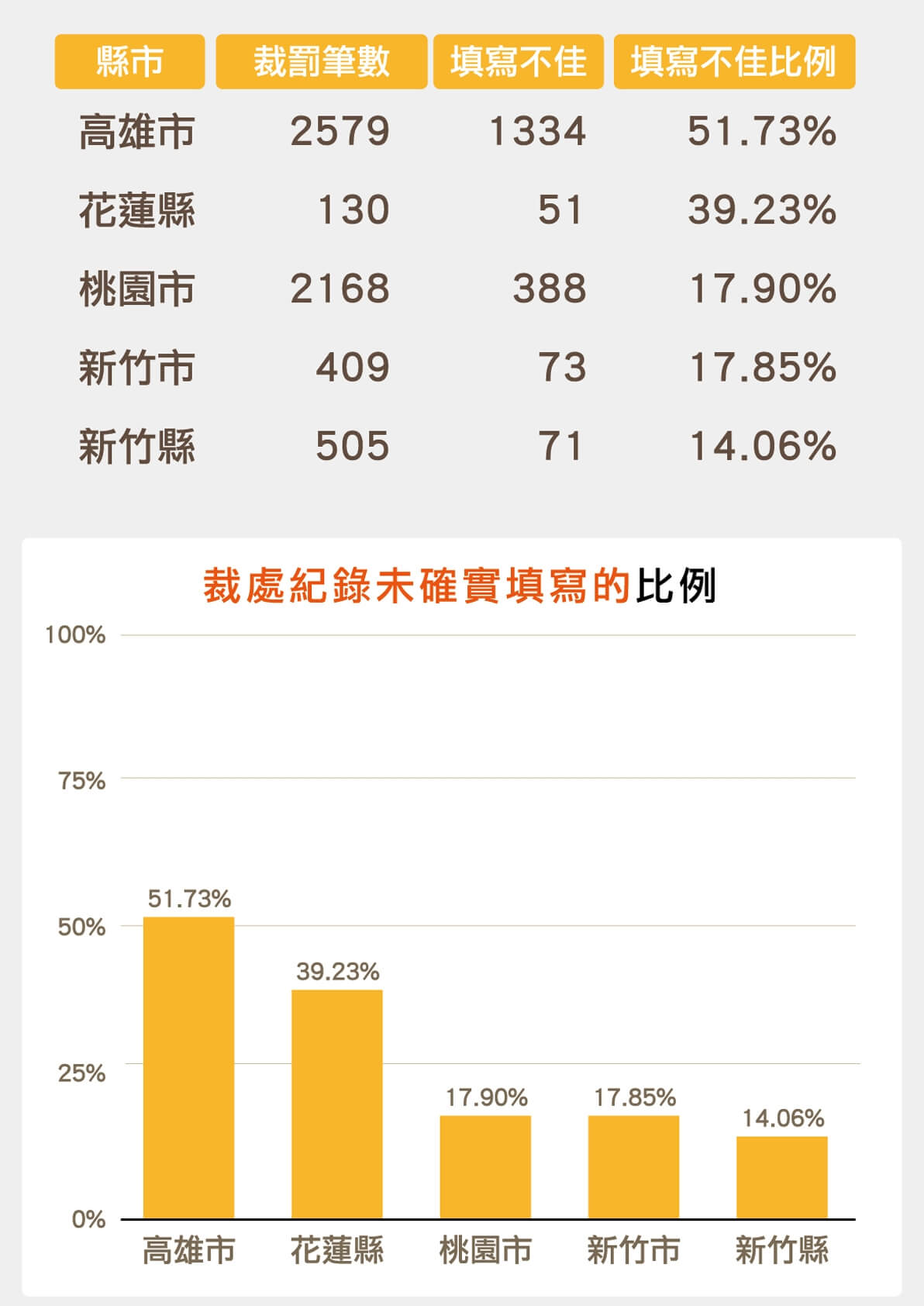

在2019年初,透明足跡盤點了2017/1/1—2018/12/31共16,057筆違規裁處紀錄,透過人工的方式,逐筆進行判讀,依照(1)裁罰紀錄公開的詳細程度、(2)能否瞭解具體違規內容,而非僅公開違反的法規等原則,整理出了環境資料公開表現最差的前五名。

其中高雄在裁處筆數及填寫不確實的筆數上都是最高,可以看出高雄環保局在資訊公開的處理上,顯然出現極大問題。但這個問題的發現,是否代表高雄就是環境資料公開上的害群之馬?其實不然。透明足跡在一月的記者會後,於四月正式前往高雄環保局,針對資料公開的難處與做法進行討論。在此次的拜會中,除了確認地方政府在第一線實務運作上可能碰到的技術與行政障礙,也確認高雄環保局在更新資料上已做了充分的改正。更值得鼓勵的是高雄環保局對於我們所提出的,包括:回溯公開至少近五年的裁處紀錄、行政處分情形等更多資料欄位開放,都表示願意支持。在資料公開上,不僅面對不足,更做到了積極的回應。

有了充分紀錄做為土壤,才能長出民間百花齊放的分析。環境治理的第一步,就是資訊公開。推動污染事由的揭露,我們才能判斷污染對於居民的危害;有了違規事件的細節,我們才能抓出企業長期違規的事證。推動社區知情權,正是秉持著同樣的理念。

透過資料分析與實地走訪地方政府。透明足跡以堅實的資料與地方的支持,回過頭來要求環保署應該扮演更為積極的資料公開角色。在六月,我們正式與環保署進行會商,針對了以下六項的資料欄位,要求環保署研擬公開的方式。

- 行政處分狀況(包括停工、限期改善等處分)

- 是否屬情節重大事件

- 行政救濟狀況(是否提出訴願、行政訴訟)

- 罰鍰是否繳清(是否分期繳納,是否完納)

- 刑事訴訟狀況(是否移送刑事偵查,判決結果)

- 陳情狀況(是否收到陳情,陳情內容)

同時,我們也主張,裁處事由公開已滿兩年,應研擬回溯公開至少近五年的裁處事由,讓民間可以進行長時間的追蹤盤點。這些要求,目前也都得到環保署的正面回應,期望後續能夠盡速落實。

推動資料開放的每一步雖然緩慢卻走得堅定,透明足跡的工作,除了讓污染現形,更重要的是擴大民眾知的範圍,讓公眾能夠參與污染治理,落實監督,更進一步也讓企業在資訊公開的基礎上,善盡自身的社會責任。才能真正做到「讓污染無所遁形」。