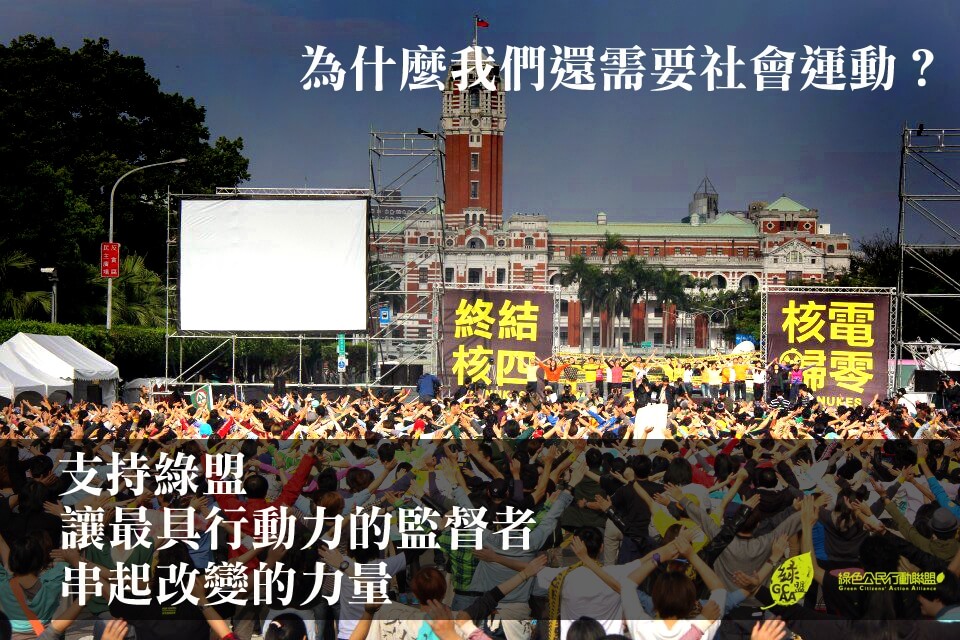

新政府上台了,反核是不是成功了?為什麼我們還需要社會運動呢?面對新政治風潮,綠盟對於組織的下一步是怎麼看待的?要如何發揮民間制衡的力量,讓理想能真正落實?在綠盟2016募款音樂會前夕,我們試著以問答的方式,向關心的支持者談談目前的思考與方向。

答: 新的執政者當然應該要謙卑,因為他們的勝利並非來自一己的功勞,實際上,在這幾年的社會運動風潮之前,沒有人看好民進黨如今的勝選。民間自發的土地正義、轉型正義、能源正義、階級正義及反迫遷行動等,不再被視為「破壞社會秩序」的禍首,而是被視為改革、進步的象徵。社會氛圍促成新的改變、促使新的世代獲得政治機會,相對於亞洲其他仍由老人世代掌權的國家而言,台灣其實是非常有活力的國家。正因為人民對於不公不義感到憤怒,對社會改變的殷切期待,經歷了街頭抗爭的洗禮與培力,才有這樣的選舉結果。

綠盟成立16年,經歷過藍綠兩次的政黨輪替,吸取了不少政治經驗,尤其是在民進黨八年執政時,社會運動曾經歷一波低潮期,許多人面對過去戰友,今日敵人的不可置信,群眾也困惑於政治與社會議題何者優先,改革者的妥協與背叛導致社會的倒退,能在這段時間存活下來並保持批判性的社運,相對的也擁有強大的政治認識及監督能力,在國民黨八年執政重新生聚,不依靠政黨而成長茁壯,因此在這一次的政黨輪替,應該會有不同以往的政治風貌出現,社會運動的活力與監督不會輕易消失。

我們對於新的局勢仍有期待,但並非對所謂新政府的期待,而是對社會力量有所期待,面對再次執政的民進黨政府,社會運動最大的挑戰,不是擔心政治變質,而是擔心群眾是否願意持續支持社會運動!相信社會運動!也就是相信參與社會運動的自己,也是改變社會的關鍵力量,而非交給政治人物就好,期待政治上的救世主。

答:如果由綠盟長期參與的反核運動為例來看政治、社會的變化,不得不說民進黨在2000~2008年的執政,對於黨綱明定的非核家園欲振乏力,除了在2000年核四停建又續建的政治妥協之外,對於核電除役、能源轉型政策的推動也並不積極,其最大的理由是廢核「沒有社會共識」,沒有足夠的社會支持所以只好屈服於政治現實。

面對政治的妥協,反核運動雖然經歷低谷,但因為反對火種並未消失,社運團體仍在經營與組織,才能在2011年福島核災的變因出現時,星火燎原逐漸形成沛然難擋的社會力量,如果以臨近的亞洲反核運動作為觀察對象,核災捲起了一波反核運動浪潮,但並不是每個國家都能在災後達到廢核目標,台灣的反核運動確實展現了強大的影響力。

社會的腳步永遠都在政治的前頭,所謂的社會共識不是數人頭的民意調查數據,而是在社會運動的推展中,多數人願意參與並改變既有的思考模式與行動方式,並且在此過程中得到力量,這就成為改變社會的行動。不滿兩大政黨的民間社會運動不斷增強其動員力與組織力,擁有可以與政府博弈、談判的戰力,從宏觀的歷史向度可見其驚人的轉變,運動成果不是被給予的,是靠民眾自己的力量爭取而來。反核運動僅是一例,達致目標不在誰選上了總統,而是來自民間團結的社會力,在這個世代,如果說社會運動沒有力量,便是無視於歷史。

答:體制內外只是一種選擇,為了在體制內取得位置、獲取資源實際做好一些事情的同時,相對也要付出綁手綁腳的代價,因此綠盟選擇在體制外監督,保有自由不受干預的獨立性與公信力,但這並不代表排斥與政府合作,在政府體制中,仍有許多人想為社會、為人民服務,是我們應該協助的。我們只向民間募款,不拿政府經費,可以與政府平等合作、發揮各自該扮演的角色,提供專業的政策建議,讓政策與法令朝向好的改變,也是所謂的公民參與。

我們雖是體制外的民間團體,但自信有直指問題的能力,進行紮實的調查與研究、採取有效的政治施壓行動、組織串連各地的力量、促進社會上的各種行動與討論,讓政府必須重視與民眾的對話,促使實質改變的發生。

如今新政府打算開放愈來愈多的民間參與,的確是一個好的發展。我們也期待,更多體制內握有資源、決策權的人,應該聆聽、認知民間的主張與訴求,而非將所有質疑反對或要求進步的民間人士再度當做暴民。

民進黨如今雖然完全執政,但實際上仍是無力完全掌握政府治理體系,搖晃不穩的政策與人事,上任至今仍難以執行其選舉承諾,具體的例子,例如刪除核四封存預算一案在立院,民進黨雖佔多數卻消極以對,如果體制外沒有民間組織的持續抗議施壓,加上新興政黨如時代力量的良性競爭,實質的改變不會發生。

答:改革本來就不是只有一條路徑,不管是從學術、政治、社會、商業等等領域都能有所建樹,然而,似乎如今許多人認為只有政治才能改變現況,並以進入體制內改革為職志。這裡所談的政治,意指在政黨政治取得權力,這是相對狹隘的政治定義。然而,我們想談的,是取得權力的過程,真正的改變現況應奠基於社會結構價值的翻轉,當社會結構與價值沒有改變之際,不過只是換了另一批人取得權力。

並不是指這一批人缺乏理念,而是不論誰執政、誰改革都不是空中樓閣,而是社會各種力量的角力,這波所謂新政治的浪潮,不少人似乎對「新政治」過分高估,反之對真正從民間社會長出的力量,似乎又過於低估。從事改革工作,不管是面向國家與面向社會都是路徑,我們期待更多的人能看到社會運動的角色,進而支持社會運動,這是孕育改革的土壤。

很多人以為社會運動就只是上上街頭,以為只有當社會衝突時、才需要伸張正義,以為只有壓迫發生時,才需要爭取權利,其實社運團體的工作,絕不是只有抗議而已,平日還有許多教育推廣、理念傳播、政策監督、法令推動甚至是個案救急種種工作,但這些工作沒有受到相對的重視。

台灣的民間組織(NGO與NPO)與國外相比,無論是資源、人力,皆小的可憐。但不代表沒有能力,反之,我們以最少的資源、人力,發揮最大的改變效果,是我們讓國際社會最驚豔之處。相較於政治舞台上的耀眼光芒,社會運動不是以人數多寡而定成敗,不是以有沒有被看到而定輸贏。如果我們認為這個時代正值新的轉變,更應該不依靠主流媒體、政黨、網路名人代為發聲,如果我們每一個人都能自覺是促成社會改變的一分子,這才是社運的存在意義。

很少人知道的是,在新的政權轉換之際,同時卻也是社運組織的募款寒冬,綠盟也不例外,也許因為有不少人誤以為換一個黨執政,事情就解決了,大眾對於公共事務的關心與支持也隨之下降,不能代表民主全部的代議民主,吸引了所有人的注意力,然後真正的民主呢?

我們期許,未來的綠盟可以讓更多有志青年積極投入參與,有更多的資源及專業人才從事環境議題研究與倡議,同樣的預算與人力,我們自信可以做到比政府部門更有效率與成果,影響更多人與政策,有百倍放大的功效,但若沒有足夠的民間力量支撐,我們就無法走得更長更遠,需要社會上有更多的人願意在捐款上、行動上來支持綠盟這樣的社運團體,

(口述:綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣╱文字整理:劉惠敏)

如果想要了解綠盟的工作項目有哪些?去年有什麼工作成果、未來的工作計劃又是如何?歡迎下載我們的年度工作報告。

【2016 綠盟募款音樂會】邀您攜手同行,讓公民力量前進!

時間: 2016年10月2日(日) 13:30準時開演-16:30 (請於13:00入場)

地點:市長官邸藝文沙龍(台北市 徐州路46號)

募款音樂會入場卷票價:2000元/張

線上認購即日開始,當天現場亦可購票 ★活動詳情及購票資訊