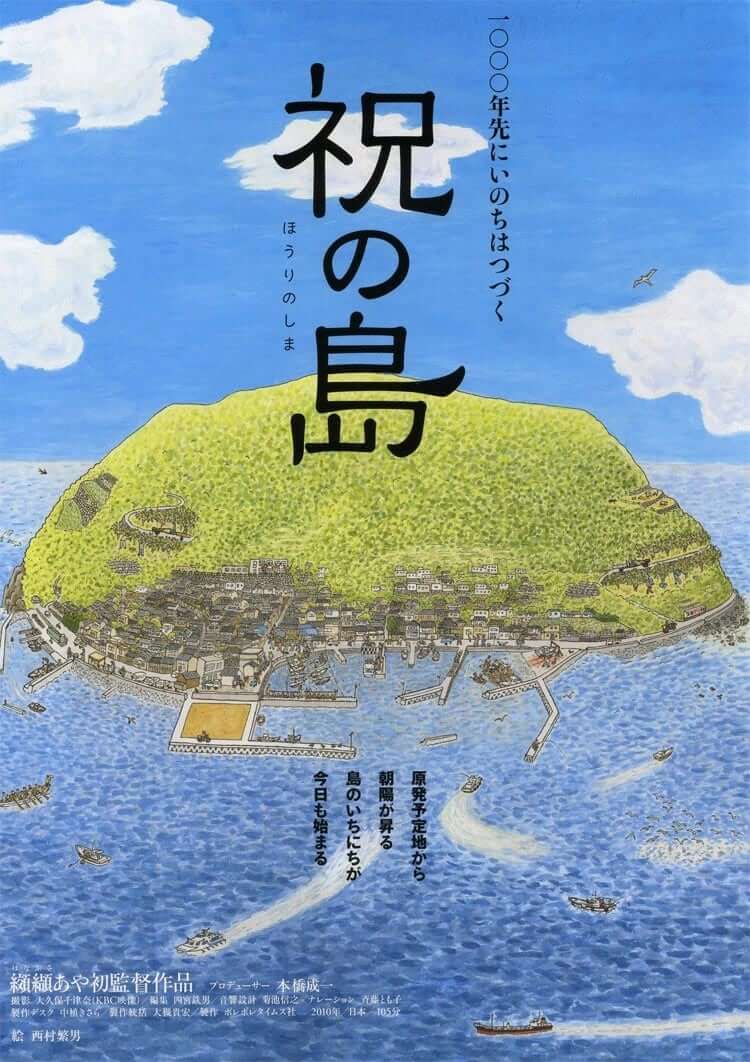

11月28日《零核時代》核電影展晚間座談的紀錄影片《祝之島》,紀錄一個日本中部的「上關町」當中小小離島──祝島──島上住民在二十八年綿長的反核抗爭歷程之中的生活。祝島島上人口僅只五百餘人,九成人口為六十五歲以上高齡,絕大部分靠海維生,男人出海捕魚、女人們則依循節令或曬章魚,或採收海菜、海膽,島的背面滿佈梯田,島民在此種稻、養豬,片終老人家驕傲地「從來沒有在商店買過米,爺爺的時代如此、子孫的時代也是如此,每一代的孩子都是這樣養大的」,是這樣代代相承的依海、順天的生活。而這樣詩意、諧和的生活節奏,卻因為島嶼唯一港口所面向的海域,約莫三點五公里隔海相望的地點,被劃定為中國電力所相中「日本最後一座核電廠」──上關核能發電廠的預定地,而飽受拆解、撕裂與威脅。

綠色公民行動聯盟秘書長,也是台灣反核紀錄片《貢寮,你好嗎?》的導演崔愫欣因曾經也想以抗爭運動紀錄的角度拍攝祝島反核運動過程,而駐紮於此,駐地的期間也曾與《祝之島》拍攝團隊共同生活、一起相處,本片導演纐纈AYA雖是道地日本人,但自小生長於都市之中,使她對於領受祝島人的生活方式也很覺震撼洗禮,崔愫欣指出本片的獨特之處,在於祝島儘管就各種面相而言都可以說是所有紀錄片導演都夢寐以求的一個「反核聖地」的紀錄體裁,但本片卻選擇了以平實安靜的祝島島民日常生活的面相、而非反核運動的抗爭面相來呈現整個故事,那些細細密密的農作、海事,夾雜在抗爭的日常行動之中──是的,對祝島人而言,抗爭已然是個日常的行動,二十八年的反核生涯,島上所有年過花甲的島民們每個星期一次集結於島上唯一的海港,一面呼喊口號一面繞行島嶼一週,這樣的「例行集會」在除了當週正好有人過世的時刻之外,千餘次的遊行從未間斷。崔愫欣形容於祝島生活的經驗:「每一個人到了這座島上,都會不知不覺成為一個跟平常的自己不一樣的人,成為一個充滿愛的人。」

「祝島」的地名原意就是一個祝福之島,島上有傳說於中國的秦始皇時代,術士徐福曾率三千童男女渡海為秦始皇尋找長生不老藥,崔愫欣說:島上有些老人家非常堅信祝島島民就是那三千童男女於此停留、生養的後代,而這樣的傳說也某程度構築了他們對於禮敬自然之信念的不可動搖,小小島嶼的村落集中在面向海港海域的地方,島上的婦女每日晨起開窗敬天、祭海,因此完全不能忍受如果核電廠就要坐落在她們每日開窗便直接面向的所在。崔愫欣且藉影片座談提供了祝島反核的歷史背景:祝島島民們「自始反核」的堅定意志,其實也源自於早年的生活經驗,島上許多依海維生的漁民,早在一九七零年代便偶然需要在冬季風浪過大而無法行船出海的時節,離家至較為鄰近的核電廠打零工以負擔家計,這些人從事的多半是核電廠固定歲修之中既危險且無保障的臨時性工作,當中許多人實質感受了核電廠工作現場的危險,以及之後身體具體產生的病況,對這些人而言,「核能」的污染與風險都不是新聞與理論數據上所呈現的抽象或困難的概念,而是真實恐怖的身體經驗。

祝島島民反核之堅定,也在於他們跟海的親密,崔愫欣解釋道:二十八年來,中國電力每取得一次探勘執照,島民們便直接行船、將船隻卡在工程單位必須前往探勘的位置中間,往往一卡就是三個月餘,直到每一次的探勘執照過期,如此往復如此堅毅,基本是祝島島民得以「真的」將核電廠擋住近三十年的主要原因。如今,在2011年3月11日的福島海嘯所引發的核能災變之後,日本的核能政策、社會輿論的風向也已經有了改變,上關核能發電廠已然宣佈無限期延期,現在的「祝之島」也許暫時離開了與核電廠對峙的抗爭地獄,然而那些在抗爭與掠奪之中被毀棄的靜謐平和,卻是這群夾帶著祝福而生的人們,再難以被彌補的傷痕與遺憾吧。