隨著全球氣候危機愈來愈嚴峻、距離升溫1.5度的大限逼近,「淨零排放」成為世界各國無論政府、產業或民間都不可迴避的任務。台灣也在今年提出2050的淨零排放路徑,然而究竟要如何達成淨零?一般大眾與淨零的關係又是什麼?除了政府政策外,如何落實在日常生活之中?

為了從根基開始傳遞淨零的重要性,並引發更多對於氣候、能源議題的討論、打開更多對於行動實踐的想像,綠色公民行動聯盟攜手工研院懂能源團隊以及綠色和平組織,於7月初在台北及台南舉辦各一日之「為氣候上課」教師研習營,提供氣候與能源教育課程架構、教學內容與學習工具,希望從培力教師的角度出發,協助理解議題、進而發展相關教學內容,將基礎能源與淨零的知識帶入校園。

工研院 王穎達研究員

為什麼我們需要淨零?

研習營由工研院王穎達研究員打頭陣,為老師們簡介2050淨零與能源轉型的關聯。世界正面臨多種氣候變遷所帶來的困境,包括1.5度溫升控制等。歐美各國已為淨零路徑打開大門,碳邊境調整機制、RE100等因應淨零措施,也加強了國際供應鏈上的減碳要求,而台灣也積極響應。

依照台灣現有98%能源依賴進口化石燃料,零碳電力路徑阻礙重重,發展多元再生能源及各式技術為當務之急。王研究員強調「風光熱海氫儲匯」為台灣電力發展藍圖,由現有大力發展的太陽光電及風力發電為主體,搭配具潛力的地熱和海洋能發電,輔以氫能儲存與碳捕捉與封存技術,提升台灣能源自主能力,使台灣逐步與國際淨零環境接軌。

綠盟陳詩婷研究員

校園生活如何能源轉型?

在了解能源轉型重要性後,綠盟陳詩婷研究員帶老師們認識從校園中落實節能減碳的方法。從基礎電力知識切入,介紹生活中碳排來源、電力度數計算,以及近期的電價調漲政策,建立老師們用電與碳排密不可分的觀念。隨後指出生活中許多電力消耗是容易被忽視的,舉凡待機家電、老舊電器均容易在無意間成為吃電怪獸,若能養成日常節電的小動作,將逐步減少能源浪費,凸顯「節流」的重要性並不亞於「開源」。

其次,校園作為能源教育基地的可能性也被提出。以桃園一所學校為例,其透過將AI技術技術導入校園,實施智慧用電,調控冷氣、蓄電池供電,已達成減少30%尖峰用電的驚人成果。此外,在校園樓棟安裝屋頂太陽能板以及風雨球場頂棚光電的架設也是政府積極推廣的開源措施。綜合以上政策落實,搭配學生日常「診斷」,檢視身邊電力狀況,全校師生共同行動方能深化用電觀念並加速轉型。

三重高中 林其良老師

能源轉型教案如何進行?

能源轉型若要融入教案,實際運作在教學場域中,應該如何引起學生興趣,以及搭配哪些操作形式呢?由綠色和平區域專案主任Annie開場,強調環境教育不只是傳遞知識,更需著重於議題溝通,教案內容若能帶領學生產生問題意識,才有動機深入探討。

在台北場,三重高中林其良老師介紹由走讀、閱讀、識讀為架構的教學理念,為學生打開視野,透過參訪綠色和平組織了解民間團體在氣候變遷中扮演的角色及倡議形式,而後藉由大量接觸相關議題及從生活中尋找自身跟議題的關聯性厚植知識並感同身受,最後以報告辯論讓同學模擬政策擬定及執行過程。

其良老師去年曾與綠盟合作進行教案,透過情境模擬形式帶學生了解核四公投爭議,請同學以分配到的角色立場出發,小組共同查找資料並彙整,並在假想說明會中為自己的角色發聲。比起單向知識宣導,期許此形式能讓每位學生皆有機會發表意見,帶動多向對話。

而台南場由頭城國小老師,同時也是環境教育中心講師李秉光老師提供範例。老師擅長轉譯複雜的氣候及能源知識,唯有將抽象數據化為具體可理解的形式,才能讓學生有感。教案需從生活情境進行類推,建立學生們對氣候變遷的認知,並輔以桌遊等有趣的形式,讓學生透過實際操作,深入氣候與能源議題的不同面向,並反思自己在其中的角色。不過秉光老師也表示桌遊從解釋規則到實際遊玩,需要耗費相當的時間及人力,老師們可能要審慎考量與規劃。

(左圖)台北花博夢想館、(右圖)沙崙綠色科技示範場域

能源設施走讀:花博及工研院區

除了知識及觀念的傳達之外,主辦單位也安排了能源設施走訪行程,讓老師們身歷其境了解綠能設施如何融入現代生活。

台北場以花博夢想館為例,帶著老師走上場館屋頂,近距離觀察太陽能板如何與現代建築結合,在不失美觀的前提下又為建築的能源使用加值。而台南場則以工研院位於沙崙的綠色科技示範場域為例,將智慧用電融入建築使用,並由能源管理中心監測各建築用電情況,搭配智慧家電、通風廊道、綠屋頂、富含設計感的太陽能樹及太陽能松果等設施,為未來的綠色城市建立了想像。

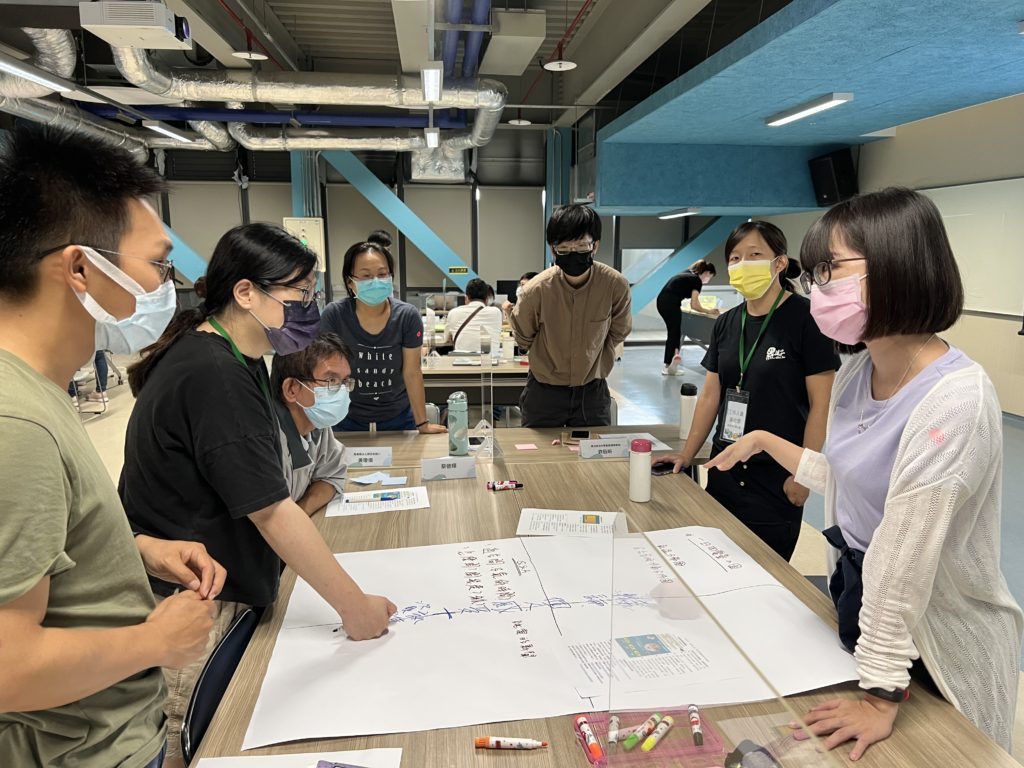

參與研習營的老師們,一同積極的腦力激盪

教案設計實作,激發熱烈討論

最後來到教案設計分組實作環節,本次參加研習的教師來自各個教育階段,橫跨幼稚園及高中,亦有大專院校的學生共襄盛舉,領域別更是豐富,包含國文、數學、外文、公民、地科、地理、生物,搭配108課綱總綱中十九項「議題」融入各領域教學,使老師們能從不同專業的腦力激盪產出豐富多元的教案內容。

- 其中兩組對於工研院的講課內容特別感興趣,針對「台灣能源進口依存度」分別提出教案,能源自給率高低會有什麼樣的影響,大家希望的未來會是什麼,期許學生從辯證中探尋自己的立場。

- 「淨零天秤」課程以遊戲形式讓國小學生實際操作,嘗試從淨零路徑中各個環節的影響因素帶來的加減分達到平衡。

- 「要不要吹冷氣」組別以夏天及冬天用電曲線圖比較,引領學生辯論吹冷氣的必要性,該組老師表示在校園中也時常跟學生討論冷氣的使用狀況,期望藉由日常節電提升同學對能源議題的關注。

- 「人均碳排跨國比較」組別透過分析各國總碳排及人均碳排兩張圖表,扭轉碳排大國才有減排責任的印象。以台灣為例,雖然總碳排不高,人均碳排卻名列前茅,訴求減碳人人有責。

- 「青年氣候行動」組別以瑞典少女Greta Thunberg氣候罷課做為開場,討論為何會有罷課行動以及其後續效應,並介紹台灣的青年氣候行動案例,引導學生思考自己能如何付諸行動。

本次綠盟與工研院、綠色和平合作舉辦兩場教師研習營,從教育者的視角檢視氣候議題在各個教育階段的施行現況及教案開發的可能性,未來綠盟將持續開發多元教師培力課程,讓氣候教育走入校園。

-12-300x200.jpg)

核電站-300x253.jpg)

-5-1-300x200.jpg)