近期,清大教授葉宗洸在媒體節目上,推銷所謂「小型模組化反應器」(Small Modular Reactor,SMR),聲稱其安全、核廢料少,甚至表示台灣未來的高耗能產業可以依靠SMR自行發電。然而,這些說法在核能專業與國際實務上都站不住腳,值得社會大眾深入檢視。

為此,本文特別引述美國智庫憂思科學家聯盟核電安全主任、物理學家埃德溫.萊曼(Edwin Lyman)博士的研究與分析。萊曼博士是國際公認的核子擴散、核子恐怖主義以及核電安全領域專家,同時也是世界核子物料管理協會(INMM)的成員,並曾多次在美國國會和核管會作證。他在2024年10月16日受綠色公民行動聯盟邀請發表線上演講時指出,國際上興建新的大型核電廠成本極高,核能產業因此宣稱,SMR將比大型反應爐更便宜、更安全。然而,實際情況並非如此:除非在設計和運作上採取所謂「捷徑」,SMR所產生的電力成本往往更高。

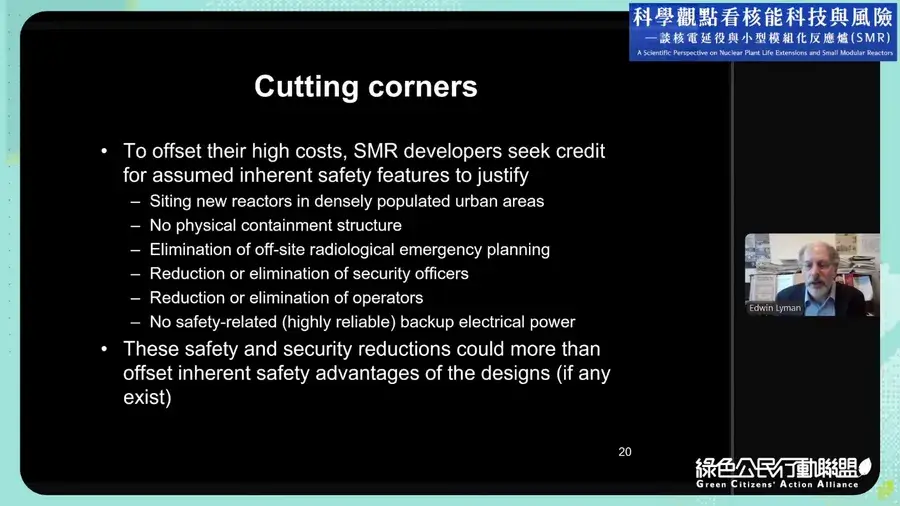

萊曼博士指出,所謂捷徑包括:取消大型反應爐傳統的圍阻體建築,以及減少核電廠必要的操作與安全人員數量。即使SMR設計具備某些安全特性,但若採取這類簡化措施,未來核電廠的安全性與保障性,仍可能不及現行大型反應爐。

SMR的「本質性安全」並非絕對

葉宗洸教授宣稱, SMR功率多為300MW,設計依據熱流和爐心物理分析,即使遇到喪失冷卻水事故,也能透過空氣自然冷卻,絕不會出現爐心熔毀,因而具備「本質性安全」。

然而,萊曼博士指出,所謂的被動安全功能並非萬無一失。極端事件如強震、洪患或野火,可能超出SMR設計的運轉環境,甚至在某些情況下,反而使安全功能失效。美國核管會就指出,NuScale設計的被動應急系統可能會耗盡冷卻水中的硼,而硼對於保持反應爐安全關閉至關重要,一旦耗盡,安全保障將大打折扣。

近年來,SMR開發公司希望美國核管會放寬SMR的核安與維安要求,這可能抵消被動安全設計的效果。例如,部分新型反應爐被允許免設置圍阻體結構、免除場外緊急疏散計畫,甚至不必嚴格區分核電廠與人口稠密區。管制機關甚至考慮減少武裝維安人員與操作人員。如此一來,若遭蓄意破壞,被動安全機制可能被故意停用,SMR機組甚至可能淪為「放射性武器」風險來源。

基於上述因素,SMR的安全性並不比傳統大型機組更高,甚至在某些條件下更危險。例如,傳統大型機組的圍阻體可阻擋約90%的放射性物質在爐心熔毀時釋出,但缺乏圍阻體的SMR將可能釋放更多放射性物質。若部署於人口稠密區,欠缺場外緊急計畫,更多人可能暴露於高劑量輻射。

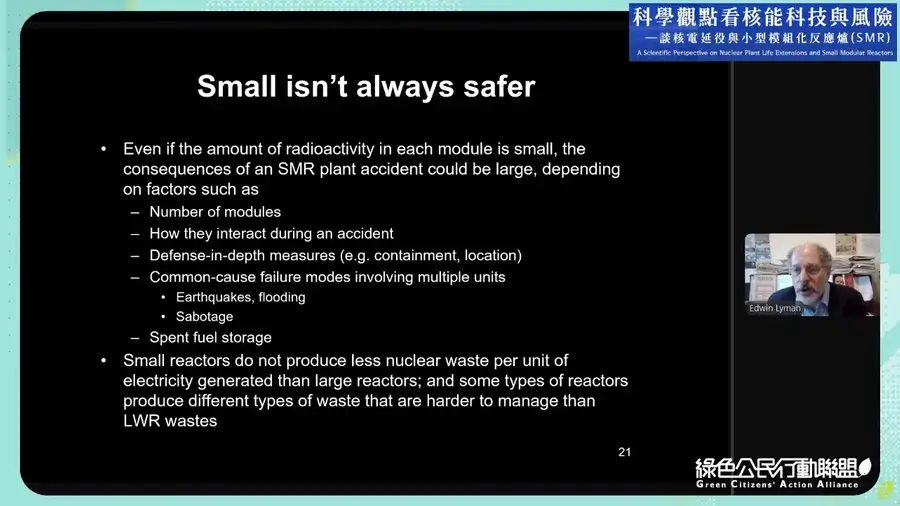

此外,從核事故風險總量來看,SMR也未必更低。以250MW裝置容量為例,單座機組事故釋放的放射性物質約為1,000MW大型機組的4分之1,但若設置4座SMR,相當於4倍機組數量,事故風險機率則提升至傳統反應爐的4倍,完全顛覆「小型即安全」的迷思。

SMR核廢料減量說法誇大

葉宗洸教授宣稱,SMR與微型模組化反應爐(MMR)所產生的核廢料量,大約與傳統大型反應爐相當;此外,若使用快滋生反應爐的鈾238而非一般鈾235,可使核廢料減量更明顯,產出僅為傳統電廠的25%,因此他認為SMR非常適合台灣。

然而,萊曼博士指出,我們必須明確定義「減少核廢料」的含義。就核分裂釋放能量所產生的高放射性同位素數量而言,小型反應爐每單位熱量產生的高放射性物質與大型反應爐相同。雖然燃料密度較高的反應爐可能使用過核燃料的體積與質量減少,但其中裂變產物的濃度及衰變產生的熱量會相對增加,而這正是影響核廢料處置的重要因素。

此外,部分SMR設計需使用「高含量低濃縮鈾」(High-Assay Low Enriched Uranium,HALEU)燃料,其鈾235濃度高於傳統輕水反應爐燃料。雖然這可減少核電機組所需的燃料總質量,但並不代表使用更少的天然鈾;事實上,開採與加工過程可能產生更多廢棄物。

舉例而言,TerraPower公司設計的鈉冷反應爐使用濃縮至約19%的HALEU,相較於輕水反應爐,需要2.5至3倍的天然鈾才能產生每度電力。對更小型反應爐而言,效率甚至更低;除非燃料性能有顯著提升,否則核燃料使用效率更不理想。

SMR並非可靠的離網電力選項

葉宗洸教授宣稱,未來台灣科學園區或重要廠區可以直接配置SMR自行發電,不必擔心台電供電故障,並將其視為半導體及AI產業的用電解決方案。然而,萊曼博士指出,SMR和傳統核電廠一樣,容易受到極端天氣或其他災難影響,可能導致場外電力中斷。在這種情況下,資料中心或工業用戶仍需依賴備用電源,如柴油發電機。

若要由中小型反應爐為資料中心或科技園區供電,那資料中心跟科技園區必須像任何其他核電廠一樣,長期管理場內大量用過的核燃料。雖然西屋電氣等供應商聲稱,他們可以負責拆除不再使用的機組,但在可見的未來,回收用過的反應爐集中管理場址並不存在。先前主管機關也從未核發過這種營運執照。任何運作SMRs的社區或科技園區,都會成為實質的長期核廢料貯存場。

此外,全球幾乎沒有運轉中的SMR實例,因此核能產業界對SMR安全性和低維護需求的宣稱,缺乏實務依據。現有核電廠的可靠運轉經驗,是經歷數十年的實際操作累積而成。任何新型機組,包括SMR,若未經長期驗證就投入使用,預期效能難以達到宣稱標準,過早建設部署將可能導致極高成本和重大風險。

結語:SMR仍需審慎評估

目前全球對小型模組化反應爐的討論熱度很高,但實際訂單和興建案例卻非常有限。中國是少數正在建設中小型反應爐的國家,而在美國境內,僅有比爾蓋茲創立的TerraPower公司向核管會提出興建申請。萊曼博士指出,SMR在能源未來可能有其角色,但前提是這些技術必須足夠安全、可靠,且成本和風險需被現實評估。若核能支持者過度美化誇大SMR,提供誤導性訊息,不僅會掩蓋技術落實過程中面臨的挑戰,也可能讓社會忽略核能本身存在的風險,最終對產業造成損害。這些挑戰包括安全設計、運作經驗不足、核廢料處理及極端事件的應對能力,都是無法簡單以「本質安全」或「被動系統」來解決的問題。

以近期科技業界案例來說,Google與Kairos Power簽署的SMR購電協議,以及台灣業者關注的NuScale計畫,都顯示小型反應爐仍屬技術成熟度低、成本高昂的設計。萊曼博士指出,Kairos Power的反應爐設計仍需大量驗證工作,而NuScale原本被宣稱「便宜且安全」,但實際成本遠超初期預算,安全性亦存疑。這些SMR採用的被動安全系統,雖能在冷卻劑流失時自動啟動,但在現實運作中,系統可能引發其他問題,使機組不穩定,需要歷經多次設計修正才能彌補缺陷。被動安全的概念遠比核能產業宣稱的理論複雜得多,單靠宣傳難以建立可靠安全性。

對於台灣而言,許多高科技業者希望將SMR引進科學園區或重要產業園區,用於自發電以支援半導體和AI產業。然而,萊曼博士提醒,SMR並非免監控或免維護,極端天氣、自然災害甚至蓄意破壞都可能導致事故,資料中心或工業園區仍必須保有備用電源。若台灣決定引進NuScale或其他SMR,監管機關必須進行最嚴格的審查,不僅評估設計理論上的安全性,也要關注實際運作過程可能出現的問題。總體而言,SMR的非立即可用的解方,任何過早部署都可能帶來高成本、高風險,以及對公眾安全與信任的挑戰。台灣在能源政策與科技發展規劃中,必須以科學、嚴謹、循序漸進的態度,審慎看待SMR作為未來能源選項的可行性。

本文於 2025/09/01 刊登於《獨立評論天下》

核電站-300x253.jpg)