綠色公民行動聯盟研究員吳澄澄:

今天公聽會上,我們聽到有部分發言,透過反對深澳燃煤電廠,來訴求應讓核四重新成為台灣社會的選項並進行公投,我們認為這是非常不負責任的討論方向,這等於是在告訴人民,我們如果不想要高汙染的燃煤電廠,就只能去選擇一個更糟糕的危險電廠,這不是台灣電力發展與能源轉型的價值與方向。我們應該重新聚焦在2025年台灣電網的需求,檢視一千億的投資是否能精準對應屆時的電力系統,才是真正務實與負責任的討論。

深澳電廠的興建預算高達1000億,這還不加上燃料進口的支出,這是非常巨額的投資。我們以「機會成本」的概念重新檢視,並重新對焦2025年的電力系統挑戰,擴大可能解決方案的選擇,而不是限縮在過去電力系統偏重於供給面提升的傳統思維,如此,才能讓這巨額的投資更具效益,對於能源轉型後的能源安全或電力穩定也有更大的幫助。

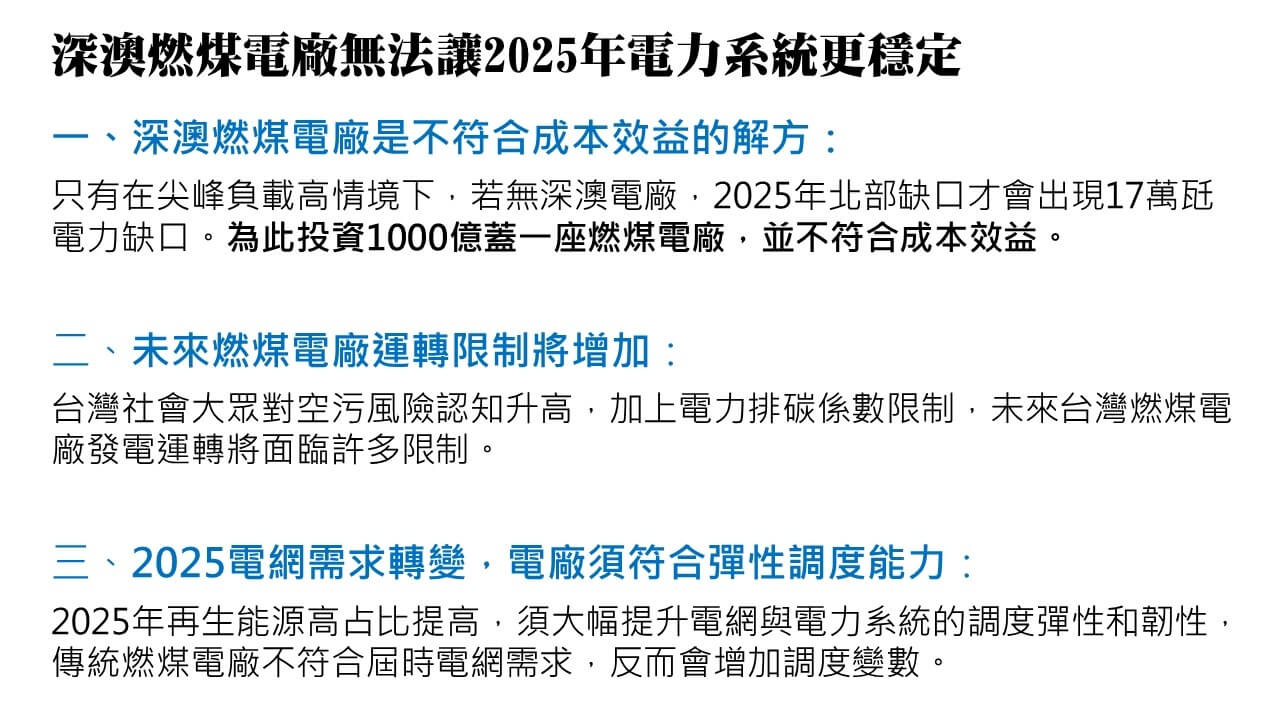

首先,以台大風險中心透過台電公開資料所做的分析估算(完整估算請見連結:http://www.gcaa.org.tw/post.php?aid=511),只有在節電成效差、尖峰負載成長高的情境下,若無深澳電廠,北部才會有電力缺口,即便如此,缺口仍從2017年的57萬千瓦,縮小到2025年的17.1萬千瓦,並沒有缺口擴大的問題。為了這樣程度的缺口,投資1000億巨額預算,蓋一座運轉三四十年的燃煤電廠,很顯然也不是合身的解方。

第二,目前台灣社會大眾對於空污的風險認知逐漸升高,未來各地燃煤電廠的運轉限制勢必將增加,再加上電力排碳係數的限制下,與其他發電方式相比,傳統上,燃煤電廠的彈性欠佳,台灣也一直沒有如此調度它們。因此,燃煤電廠可能在再生能源高占比的時期,將為供電的穩定帶來更多的不確定性與負擔。

第三,在2025年台灣再生能源佔比將升高到20%的時候,不管是以全國或是北部的角度觀之,台灣並不缺供給面的裝置量。如果我們務實地重新框構問題意識,就可以發現,2025年台灣電力系統最大的挑戰,並不是傳統概念診斷的供給量不足,而是當再生能源高占比時,要因應不同再生能源的複雜間歇起伏,而必須大幅提升電網與電力系統的調度彈性和韌性,以及國際碳排放承諾目標,這才是最核心需要提前大力佈局的當務之急。

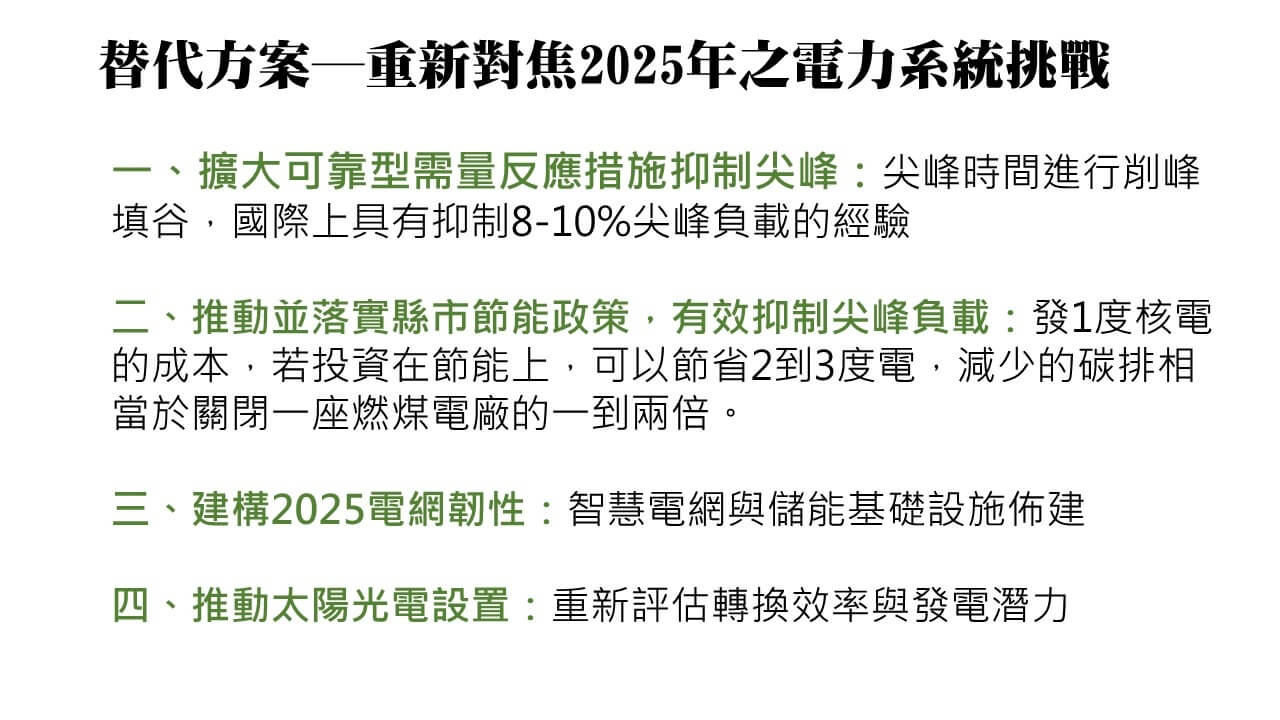

針對這樣的現象,我們提出更精準的替代方案,首先,針對北部可能的用電缺口,國際上可行且成功的做法,是推動削峰填谷,擴大尖峰需量措施,國際上推廣的用戶聚合商、在尖峰時間調度工業商場的用電量,具有一定的潛力,美國與韓國在推動可靠型需量反應,皆能抑制達8-10%的尖峰負載, 台灣不是做不到,但是據我們知道台電去年在這件事情上並不積極,這是現在立即可做且應做的重要措施。

第二、新政府執政後最旗艦的節電計劃,是三年投入一百一十五億(其中有七十三億給地方政府規劃節電工作)推動製造業與地方政府的住商節電,預計減少四十億度電。試想一下這樣的投資規模,如果我們可以拿部分深澳電廠的建廠一千億的支出,更大力投入節電與能源效率的改善,可以創造多少效益與節能相關產業活絡?如此當然也可更進一步舒緩中南部燃煤電廠(就算沒有深澳,未來中南部的燃煤機組,也會減載不少)或是林口電廠的負擔和污染。要減少一地的污染,並不意味著一定要轉移增加其他地方的污染,我們應該可以找到更好的選擇。

第三,假設可以轉移深澳電廠的1000億建廠經費加上更多的燃料進口支出,應用到其它的解決方案,我們最需要投入的,其實是讓供需平衡更靈敏的智慧電網與輸配基礎建設韌性、更多的儲能設施(幫助再生能源成為可調度的資源)、更高的能源使用效率、更即時靈活的削峰填谷需量反應,與快速升降且調度彈性更高的燃氣機組,所以顯見,在調度上可能處處受限的燃煤電廠,並不是最好的強化穩定方案。

第四,即便是希望弭平北部若干供需缺口,也可優先加大力道投資屆時已比化石燃料更便宜的太陽光電,以韓國首爾提高自己城市能源自給率為師,而非投資運轉三四十年的燃煤電廠。除此之外,以太陽光電淨尖峰轉換係數20%與風電淨尖峰轉換係數6%進行推估,但能源局與台電均有承認,此淨尖峰轉換係數是過於保守,應修正提高。因此,如果將再生能源的淨尖峰轉換係數修正提高,以上推估的備用容量率都會隨著再生能源的裝置量再提高不少。

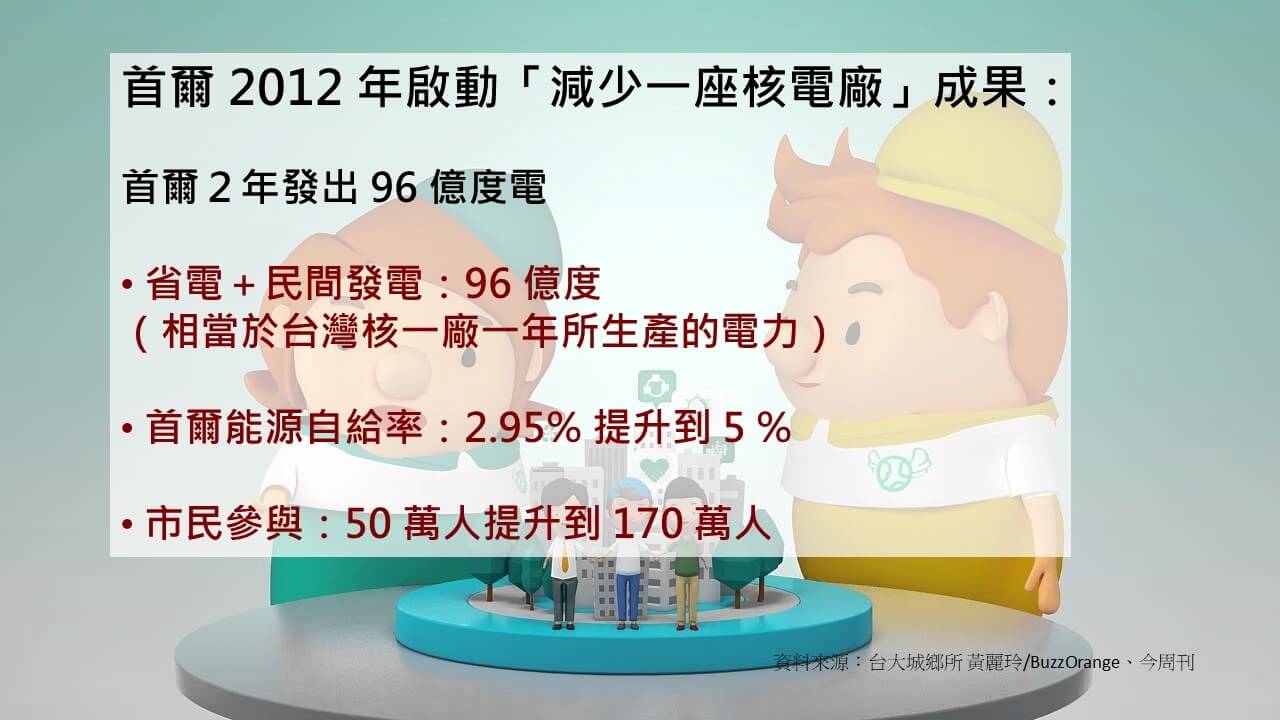

以國際經驗為師,韓國首爾自2012年啟動「減少一座核電廠」成果,在兩年內透過節能、提升能源使用效率與發展再生能源,成功減少 96 億度電,相當於台灣核一廠一年所生產的電力。

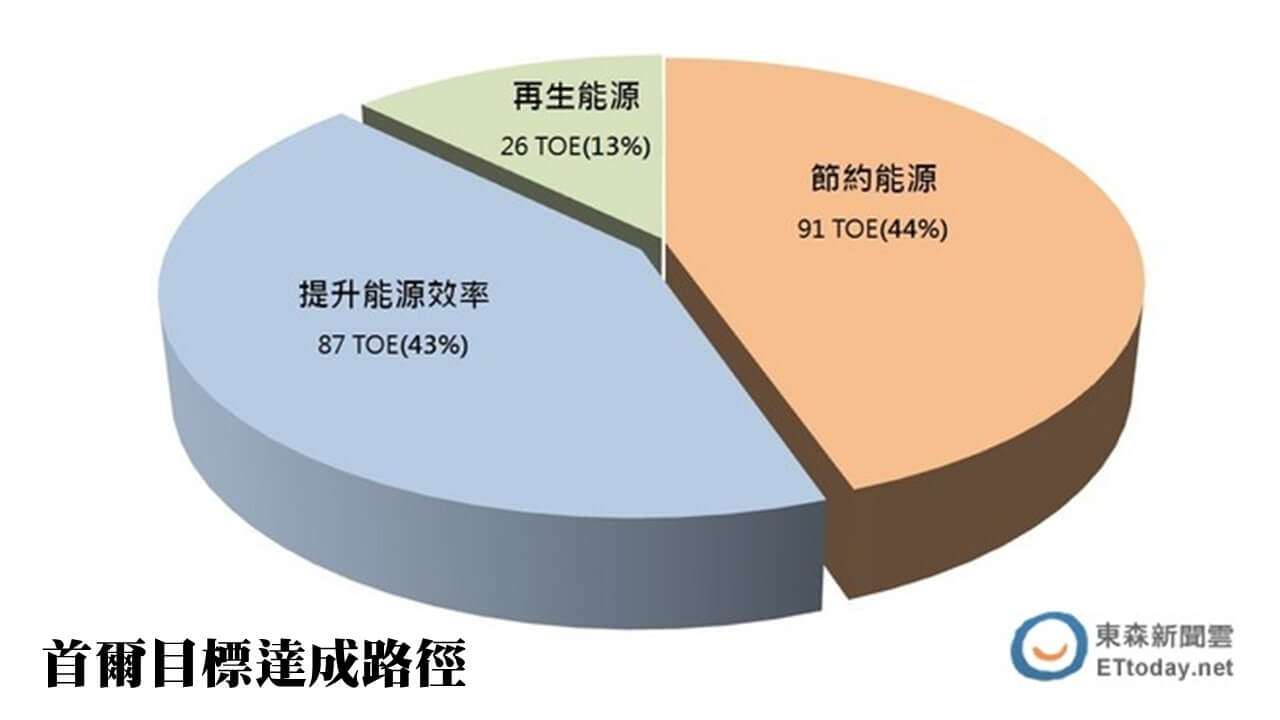

這當中有87%的成效來自節能與提升能效措施,13%來自再生能源發展,由此可見節電潛力之大,正是首爾喊出「節能就是發電」的根本原因。

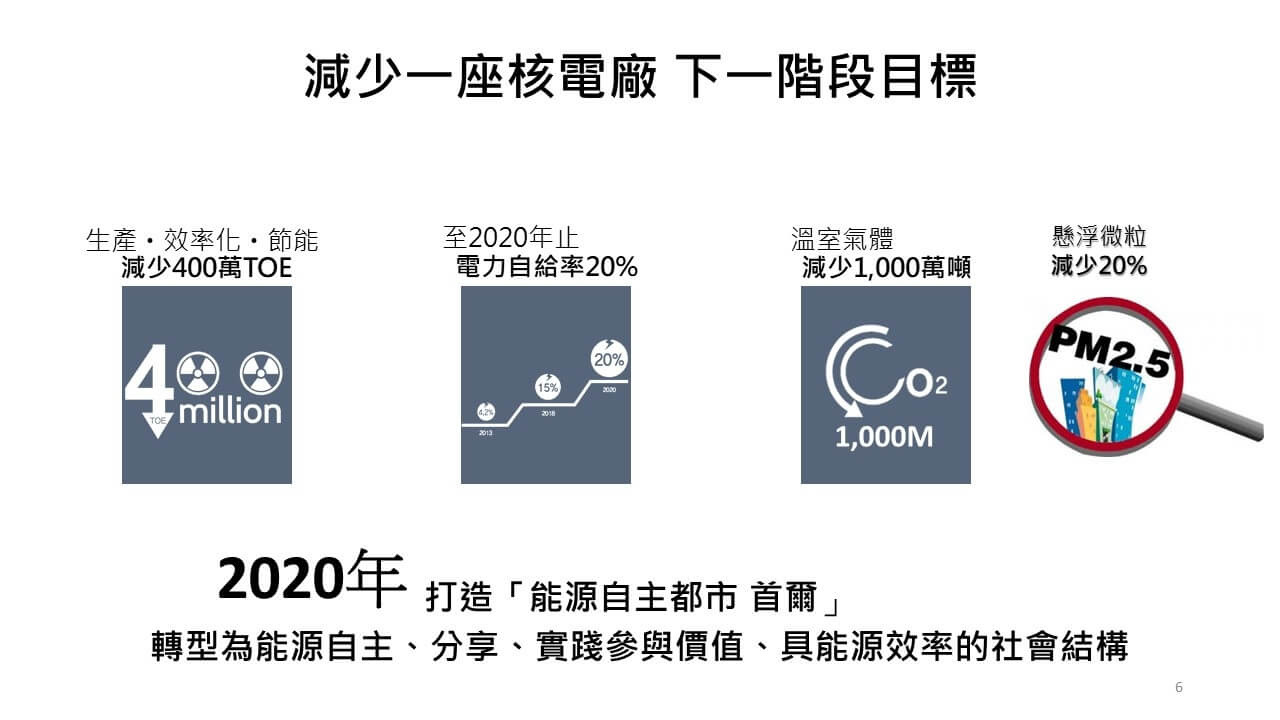

目前第一階段順利成功,計畫已邁向第二階段

南韓首爾市市長朴元淳更於2017年11月22日宣布將首爾打造成「太陽能都市」,2022年太陽光電裝置容量達1GW,相當於一部核電機組裝置容量,同時也是目前裝置量(131.7 MW)的8倍,發電量占比需達3%,為目前的10倍

首爾針對提高能源自給率重點計畫規劃了工作主軸,目標將太陽能發電普及至100萬戶,相當於首爾每3戶就有1戶裝設太陽能板(100萬戶中各類型裝設目標為:陽台63萬戶、住宅型15萬戶、建物型22萬戶,共達551MW);並以首爾設籍居民為對象,每3戶選出1戶發放補助金,協助自主裝置太陽光電;且2018年起新建建築物皆必須安裝迷你太陽光電設備,並持續對現有公寓發放設備安裝補助金(約安裝費用的75%),同時放寬安裝法規等,使整套制度更為完善。

第二、首爾同時要求所有可設置的公共建築與腹地(如政府機關、學校、交通設施、河川與公園、道路橋樑等)100%設置太陽能發電(243MW)。

第三、同時擴大市民參與,透過執行委員會加強公民治理;以能源合作社、公民基金和集資等三種方式,與市民分享利潤;結合宗教、企業與大型連鎖超市等合作,為會員或本身建物屋頂安裝。首爾也將於市內5個區域設立「太陽能支援中心」,透過市民服務電話,可獲得諮詢、安裝、維護等後續管理的一條龍支援服務。其經驗值得台灣用電量高的北部城市效法,用綠能、節能與公民參與作為手段,奠定能源轉型的重要根基。

面對現在的爭議,若不單以絕對性的環保觀點反對燃煤電廠的興建,同時考慮能源安全與電力穩定問題,不同觀點的各方應該都可以同意,即便是超超臨界機組,但燃煤電廠仍存在巨大的爭議性,若真的需要選擇再建燃煤電廠,應需符合「強烈必要性與無法找到替代做法」的前提條件。

但從深澳電廠的必要性與風險、代價來完整思考,可發現深澳電廠對於2025電力系統的必要性其實不高,但要付出能源政策與政治上的代價卻極可能外溢擴大,因此,綜合以上,建議暫緩興建深澳燃煤更新案,應將此經費資源投入到更多儲能、能效提升、智慧電網、基礎建設風險管理與供需增加快速調度彈性的有效方案中,俾對於2025年後的電力系統穩定性,將更具正面效果。

我們也呼籲經濟部,應公布完整的情境模擬數據,而非在不同場合用零散數據模糊焦點,才能真正讓不同利益相關方聚焦討論電廠必要性,經濟部應盡快提供以下情境模擬的完整分析:

1.依照核定的電源開發計劃,請提供2018年到2026年全國與北部逐年的裝置容量總量與總淨尖峰能力,以及逐年裝置量增減的原因說明

2.請提供2025年之後逐年之全國備用容量率,以及逐年全國備用容量率的變化原因說明

3.2018年到2026年全國與北部逐年的尖峰負載預測與相關參數(此預測應需符合溫室氣體階段管制目標)