2021年臺灣遭遇大旱,大部分縣市不得不實施減壓供水,甚至限水,許多農田也不得不停灌。今年,臺灣又再次面臨水情緊張,未來乾旱問題在臺灣可能會愈來愈頻繁發生。今天是「世界防治沙漠化與乾旱日」,綠盟邀請大家一起關注水資源有效運用的重要前提:資訊公開。

隨著極端乾旱愈來愈常發生,企業能否有效運用有限的水資源,對企業存續日益重要。而用水大戶能否抑制用水量,減少對水資源的衝擊,也影響日常用水能否穩定。目前政府並未公開企業用水資料,使社會大眾無法了解企業用水造成多少衝擊,也無法了解企業對水資源的管理是否有效。這讓積極節約用水的企業難以被凸顯、節水成效不彰的企業也得不到警惕。

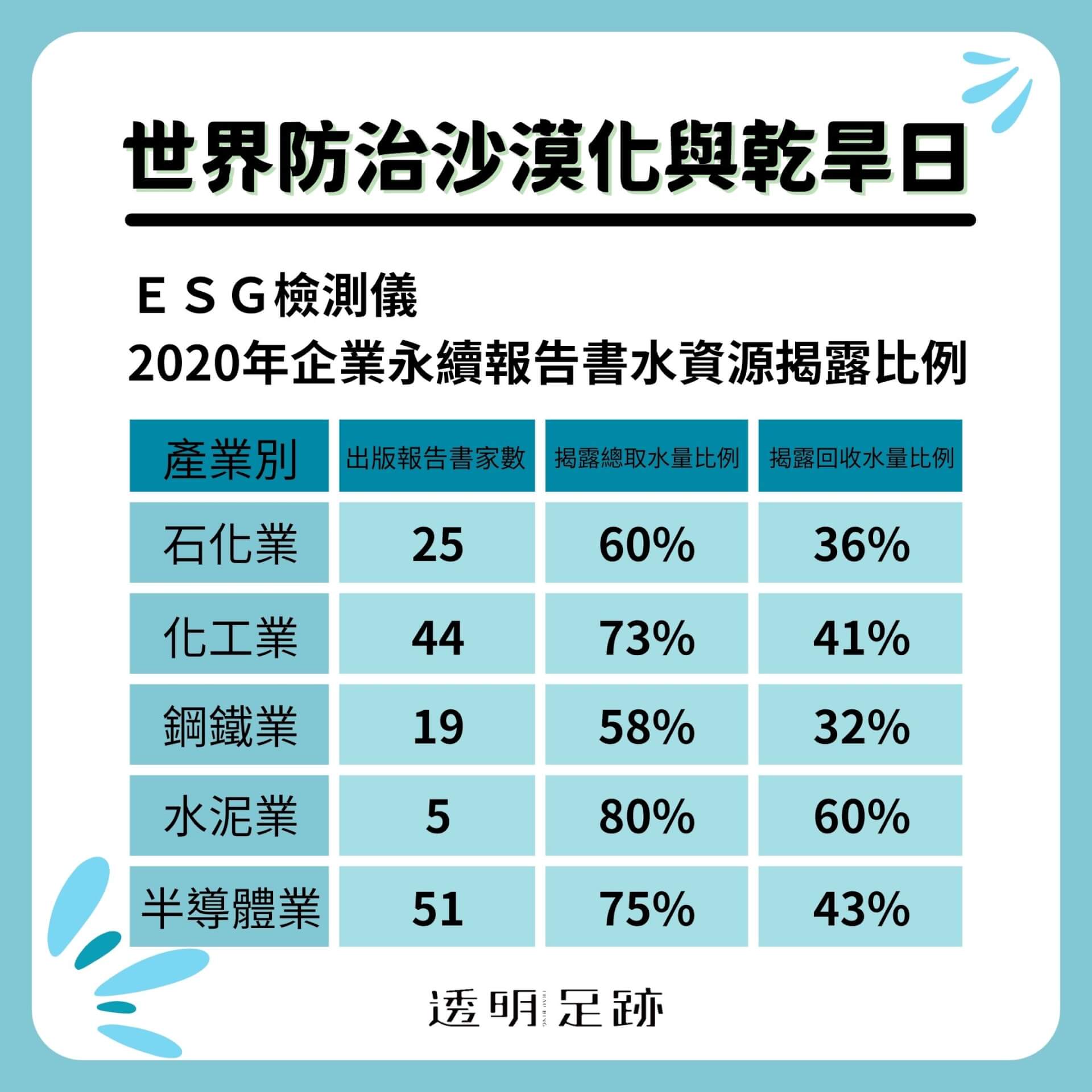

為了讓大眾更能瞭解企業的永續表現,綠盟透明足跡計畫建置了「ESG檢測儀」網站。收集上市櫃企業永續報告揭露的60幾項資料,包含用水資料,其中最重要的指標是企業的用水量、企業回收水的使用狀況。附圖是2020年特定產業別企業永續報告書中用水量與回收水使用量的揭露狀況。從圖中可以看出五個行業別中,石化業與鋼鐵業仍有四成左右的企業未揭露總取水量比例,而除了水泥業外,其他行業別的企業,有揭露回收水使用量的比例皆不到一半。可見臺灣企業在水資源資訊揭露上,還有很大努力空間。

企業永續報告中的資料可以幫助大眾瞭解企業用水量變化的整體趨勢,然而即便是已經公開相關資料的企業,也往往因為不同企業資料涵蓋的範圍不同,而難以比較。並且水資源在地理上分布不均、也較難大規模跨區調度,因此企業在欠缺水資源地區的節水表現更形重要。

針對以上問題,我們認為在企業端,應該強化資訊公開,將所有廠區與辦公設施用水量都納入統計,並分別說明。其次,雖然GRI準則要求企業永續報告書說明在「水資源壓力地區」的取水量(註)。然而由於台灣全境都沒有被渡槽水風險地圖(Aqueduct Water Risk Atlas)納入水資源壓力地區,許多企業在報告書中都是以類似「本公司廠區皆不位於水資源壓力地區」方式簡單說明。這樣的宣稱恐怕與這幾年台灣民眾,特別是中南部民眾的感受相去甚遠。其實在輸水道水源風險地圖中,也將旱季的台灣列為水風險跨年度變化(Interannual Variability) 的中高風險地區。因此我們認為,企業只要有在近幾年發生過乾旱的地區設廠,都應該揭露在這些地區的取水量,並評估對這些地區用水的衝擊。

而在政府端,也應該以工廠為單位,揭露耗水大戶的用水資料。讓民眾能確實監督容易發生乾旱地區的用水大戶,是否努力在抑制自身對在地水資源的衝擊。

ESG檢測儀是一個資料收集與彙整的初步嘗試,我們在資料整理分析的過程中發現政府與企業可以努力修正與調整的方向。希望關心水資源議題的大家與我們一同監督用水資訊的公開,給予企業在節約用水上正向競逐的動力。

此外,除了企業應該節約用水,近年台灣民生用水人均用水量連年攀升,僅在大旱的2021年呈現些微下降的趨勢。因此在日常生活中節約用水、定期檢查家中管線是否有漏水狀況也非常重要。降低極端乾旱的影響,需要大家共同努力!

註:GRI規範的報告撰寫架構是企業先鑑別「重大議題」,再針對「重大議題」進行資訊揭露與說明,因此企業若沒有將水資源議題納入「重大議題」,可以不進行相關揭露。這部分牽涉到GRI框架的討論,不是本文的主題,因此只在附註做初步解釋。