今天的報告分成幾個部分,首先介紹我所屬的組織、國際核子風險評估組織(International Nuclear Risk Assessment Group,INRAG)。再針對馬鞍山核電廠(核三廠)談機組老化。我所談的老化,涉及物理老化和老化管理,乃至於技術與概念的老化。為因應老化,核電廠機組可以改裝,不過改裝是有極限。另外我會談核電廠概率安全評估(PSA),以及地震風險,並做出今天的結論。

我是國際核子風險評估組織的成員,曾擔任歐盟核電廠壓力測試的獨立監督專家。我曾在2013年實地訪台,指出核四許多結構與系統設計問題。國際核子風險評估組織的成員來自歐洲各國,諸如保加利亞、德國、法國、奧地利、瑞典,組織中也有來自英、美的成員。我們的組織,矢志推動核安知識的跨學科合作,以及跨國合作。為民眾提供核安資訊,也為政府決策者提供諮詢,以及專業建議。

核三廠於1984年開始運轉1號機組,1985年開始運轉2號機。兩座反應爐分別於2024年與2025年由於運轉執照到期而關閉。核三廠這種壓水式反應爐在歐洲很常見。

核電廠的物理老化與老化管理

我們必須注意,機組老化代表結構、元件、材料性能的劣化,因此隨著機組運轉時間的增加,結構、系統和元件的功能與可靠性會隨之下降,就會使初始設計的安全裕度降低,這會使機組出現較高的故障機率。核工業由於運轉執照到期,準備除役,這個階段的核電廠設備中,該定期更換的元件,諸如管道、電纜、閥門、繼電器、斷路器等等,會由於執照到期就不更換。

德國在2022年底計畫關閉所有的核電廠,但是當時仍有專家表示核電有持續運轉的必要。德國核工業對此卻有所保留,因為在過去10年,他們皆認為除役已成定局,就不再更新與投資投現備設備。若政策突然轉為延役,不免衍生核安問題。德國核電廠最終只延役至2023年的4月中旬,性質為因應德國能源轉型。此時民眾赫然發現,談延役或重啟核電廠必須基於證據。

瑞士也有類似的討論。該國是歐州最早使用核電廠國家,由於核安疑慮,瑞士最後傾向除役是出於核安考量。機組本身老化會出現我們始料未及的情況。由於反應爐老化過程難以全面檢測、監測,儘管現今檢測、監測可以做到一定的程度,由於機組無法進行破壞性測試,我們難以全面掌握材料現況。

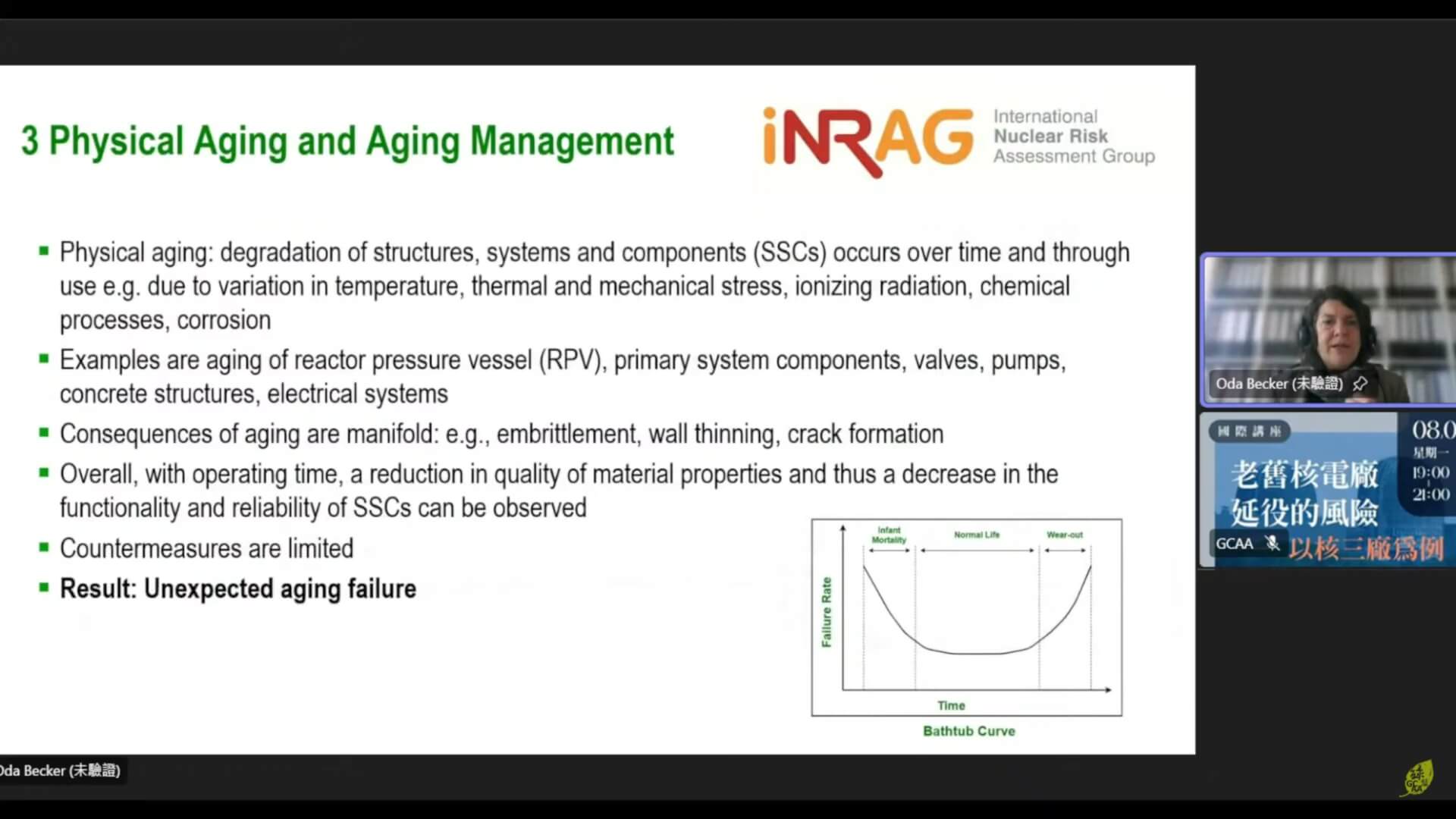

當我們討論核電廠老化時,必須理解故障頻率的變化。「浴缸曲線」(Bathtub Curve)這個名詞,是指反應爐啟用初期,由於設施較新,材料缺陷、組裝問題、人員設備在磨合階段,故障率較高;隨著時間推移,累積足夠的經驗,故障率隨之下降。然而機組老化,故障率又會再次上升。

核三廠是1980年代的技術。有些人認為80年代的車子,翻修一下,還是可以開上路。我認為,用汽車比喻老舊核電廠並不適當,後者的技術複雜程度並非汽車可以類比。

為了因應機組老化,核電廠遂提出老化管理計畫(Aging Management Program),以識別、監控、及時更換老化的結構、系統、元件。不過老化管理計畫僅對我們已知的老化機制,以及可以更換的結構、系統、元件才能發生作用。問題在於有些機組的元件無法替換。

先前提出用汽車類比核子反應爐的問題就在於,這種比喻是假設機組所有元件都可以替換。核電廠的元件、管路暴露在高溫、高壓與輻射,會發生劣化,此時就必須監控,測試、維修和更換。反應爐壓力容器本身就是最主要元件,卻無法更換。

核工業在設計之時,必須假設反應爐壓力容器的結構、系統及元件,可正常運轉、維護、測試,它們在假想意外事故中,可以發揮安全功能。

目前主管機關和核工業並未深入研究壓力容器老化所致的故障,因為目前所有核安系統的設計,並不是針對壓力容器老化所產生的事故。老舊的核電廠當然可以就現有設施,加以升級或改裝(back-fittings ),使現有機組得以符合現今的安全標準,也就是在重大事故過後因而提升核安標準,包括我們從三哩島、車諾比等核子事故所學到的教訓。

再怎麼「改裝」都有極限

核電廠的「改裝」是指利用新技術或安全措施,升級或改造現有反應爐,以提高性能、安全性或效率的過程。改裝包括更換零件,增加新系統,或補強安全措施。 常見的做法包括,以數位系統取代舊的類比系統,以改善監控能力;或改裝控制棒驅動元件,反應器冷卻劑泵等等;乃至於提升備援元件要求,從以前一組備援元件(N+1),到現今2組備援元件(N+2)的標準,以確保機組仍能順利運轉。

為提升核安改裝核電廠,非常昂貴。例如由於某些技術或零件完全過時而無法升級,如要升級,必須是整合新技術,整體改裝,而非少數元件的升級。這些計畫所涉及工程、材料採購和施工,必須在核電廠持續運作,不影響業者營收的情況下進行。

實際發生的情況會是零碎「改裝」,這裡做一點,那裡做一點。核電廠改裝系統、結構、元件,這會涉及業者可以接受可能的工期延誤,以及營運成本增加到什麼程度。主管機關所允許的「改裝」,對核安又要求到什麼程度。

核電廠並非都可以改裝,以符合現今的管制規範。例如核電廠已興建完成後,核電廠本身的結構就不可能達到飛機墜毀而不損壞核電廠的要求。有些核電廠,本身欠缺圍阻體,老舊核電廠設計有特定的空間限制,這使得主體結構無法改裝。即使核電廠已經事後改裝,在遭遇機組爐心熔燬,未必可以發揮作用。

反應爐壓力容器材料可能發生金屬脆化,嚴重時可能會導致材料斷裂。材料脆化會直接影響壓力容器的使用年限。但反應爐壓力容器材料結構所出現的裂紋,可能是現今的儀器難以偵測,例如我們以超音波檢查反應爐壓力容器外部,但裂紋太小,超音波偵測不到。

有時則是材料表面變化和金屬壁厚出現弱化。有些情況則是元件或是位在高輻射區域,或包覆在混凝土中的管道或電纜中,根本難以監測,更難以得知機組實際老化情況。

相較於現今的知識,1960~70年代所設計的核電廠,以前視為安全的技術,現在看來不無疑義。即使以現今的知識和技術,仍有許多老化過程不為核工業、主管機關所知。

我們必須體認到,對於核工業技術、標準的重要改進,大多發生在重大核災之後,如三哩島、車諾比、福島事故。相較於目前的知識、標準和技術,過去的核電廠所認定安全的結構、系統和元件已經過時。

核三技術與概念上的過時

以現今的標準回頭看當年的反應爐,許多機組根本就無法取得興建執照。業者如果在現今提出申請的話,當年認為可以放行,我們現在會認為無法接受這種風險。延役不是大家想的這麼簡單。依過去的法規,備援元件只要一組,現在會要求要兩組,但安全系統失靈的時,備援元件有時有四組、五組都不夠用。

強化反應爐的爐心承受極端條件的能力,是指經由改善燃料設計,例如使用抗輻射材料,讓材料較能承受溫度變化,較能有效傳遞熱量的燃料,降低爐心溫度,以及改善反應爐控制系統。此外,業者也可以改善爐心監測和控制系統。但這件是卻不是每個核電國家都想做,或都做得到。

核三廠的事故管理規定在很大程度上依賴於外部支援,以及可移動設備的使用。核子反應爐中的「硬化系統」是指機組較能受電磁脈衝與輻射損害衝擊的技術,以使機組安全運行。我們必須選用與現有設備分離的方法,要使爐心冷卻,我們就必須額外設下防線。在瑞典的反應爐Ringhals-3與Ringhals-4,機組有獨立核心冷卻系統。此時計算出的爐心熔損頻率(Core Damage Frequency )為1.8E-5/反應爐年(per reactor-year);來自地震的貢獻為44.4 ;內部事件佔27.2;早期大量輻射外釋頻率(Large Early Release Frequency)為 1.2E-6/反應爐年。

這裡所說的爐心熔損頻率是指,核子反應爐爐心燃料融毀的機率,例如因冷卻劑損失、燃料元件熔毀等事件,使機組無法充分散熱,或機組無法安全關閉。爐心熔損頻率會受到機組本身的設計、監測、維修、安檢、定期維護等因素的影響。

安全度評估(Probabilistic Safety Assessment,PSA)是用來推估嚴重事故的概率,例如爐心損壞所致的大氣釋放。核電的早期大量輻射外釋頻率(Large Early Release Frequency ) 是指在完成周圍居民的有效疏散之前,從核子反應爐圍阻體中大量釋出放射性物質的機率。大量輻射外釋頻率是安全度評估中,用於評估嚴重事故潛在後果的關鍵指標。

台灣核電地震風險評估很重要

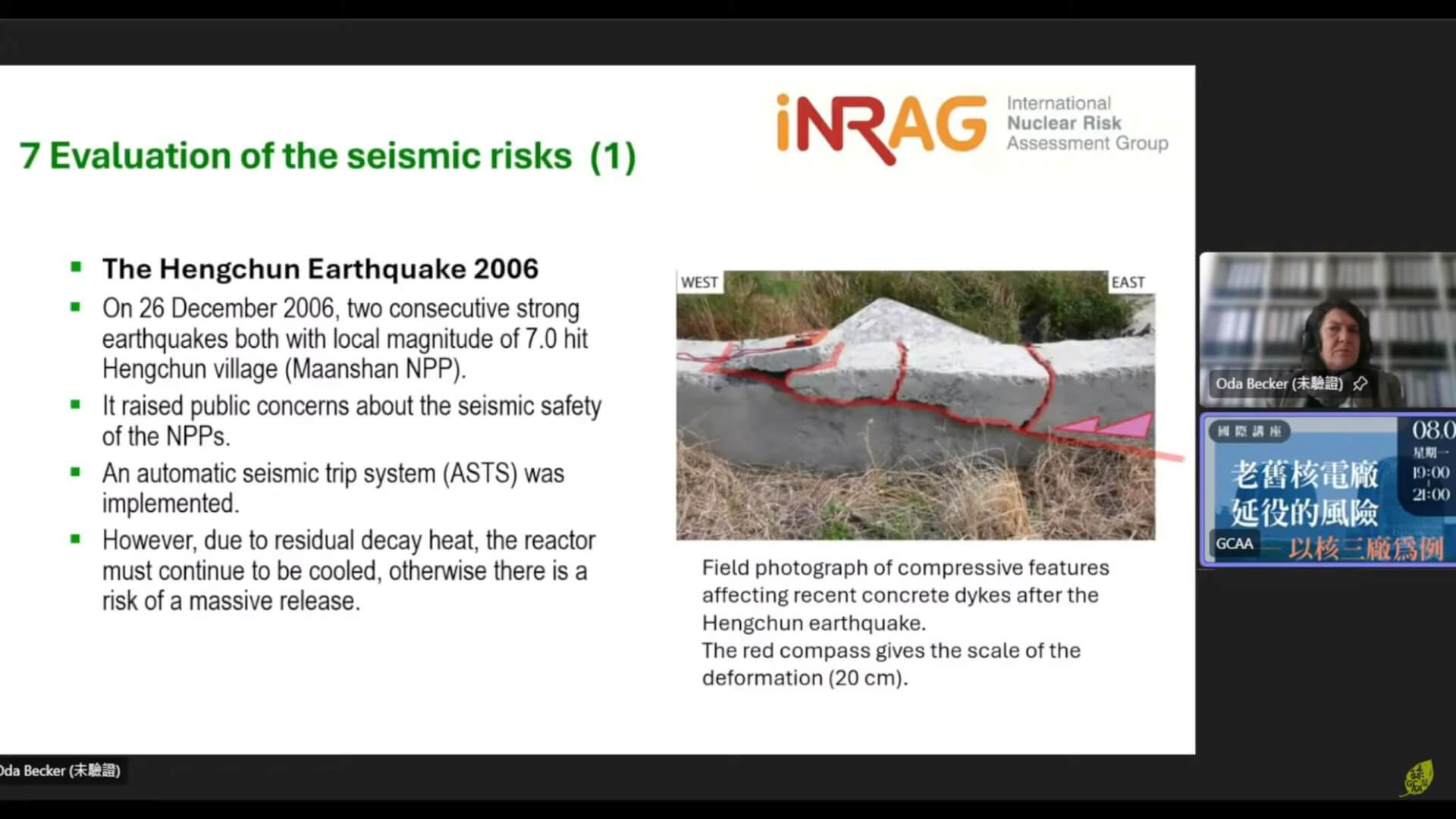

台灣的地質活動很活躍。大家可能記得2006年12月26日台灣西南外海發生芮氏規模7.0的強震,恆春由於強烈地震,核三廠也因此調整安全措施。地震當時,核三廠二號機警報響起,再經由廠區人員手動停機。此一事件引發民眾對核電廠在地震中如何維護安全的關注。

台灣也因此有了強烈地震自動跳脫系統(automatic seismic trip system) 從地震波中連續監測峰值地面加速度,並自動發出跳脫信號,目的是在地震活動超過預定值,自動關閉核電廠。不過機組停止運轉後,燃料元件放射性物質會因衰變而產生的熱量,即使停止核分裂反應,衰變物質還是會繼續釋放熱能,此時就必須持續冷卻機組,以避免機組損壞,大量釋出放射性物質。

核電廠安全停機後並不必然安全。機組的爐心冷卻系統可否發揮作用,圍阻體可否照常散熱,冷卻水是否因事故而流失,都是可能發生的事。

原能會於2011年3月福島事故發生後,展開全面的核安審查。原能會於2012年1月宣布,台灣六座運轉中的機組並無安全問題。但福島發生爐心熔燬事件在台灣造成激烈討論。台灣很容易發生大地震,且台灣雖然少有海嘯,但並非完全沒有海嘯風險。歐盟核安管制機關組織受台灣之請,重新評估台灣每座核電廠應對極端自然災害的能力,包括地震、海嘯和洪水,以及輻射防護及緊急準備與應變。

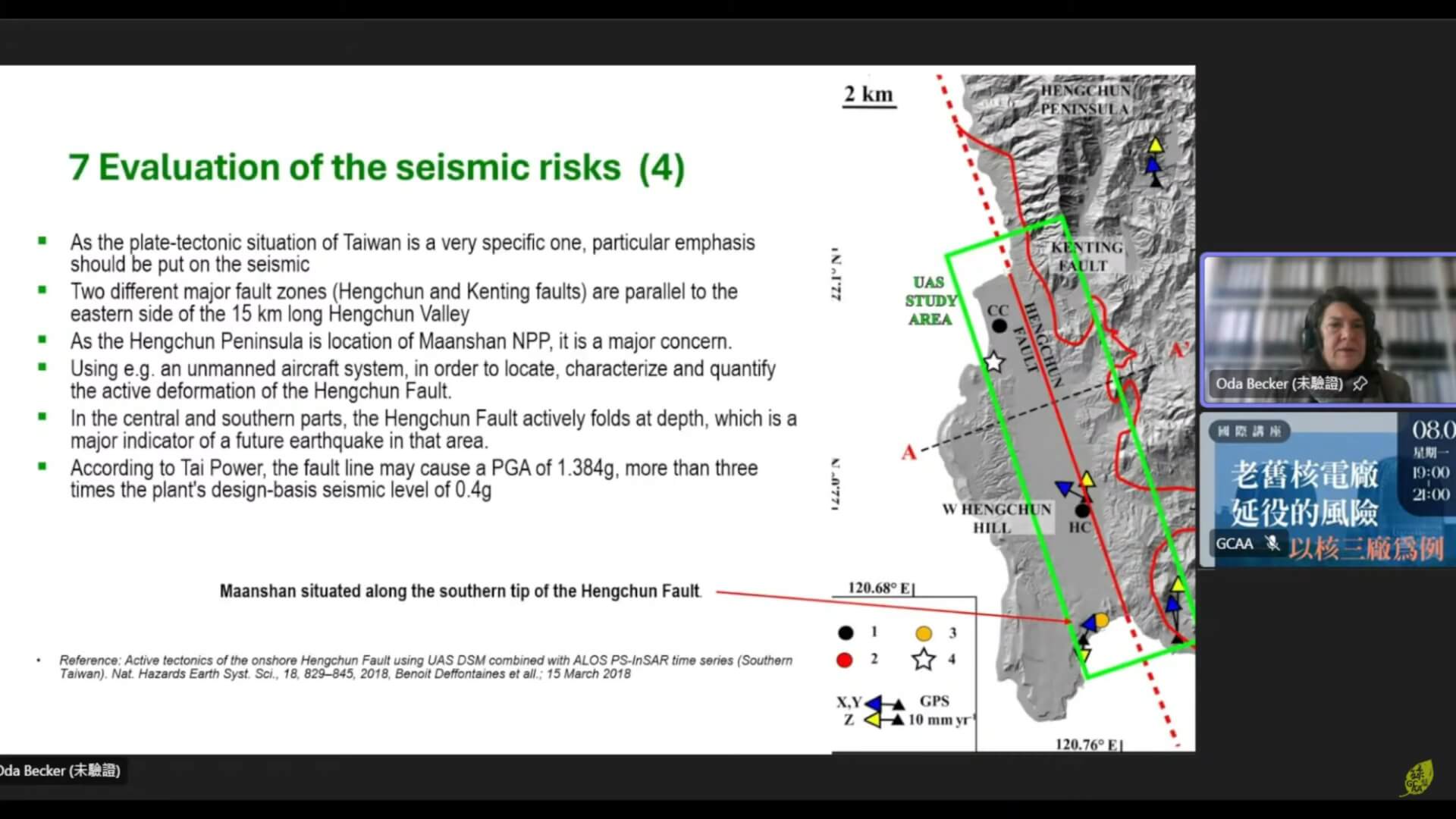

台灣當時所用的設計基準地震(Design Basis Earthquake, DBE )是機組遇到地表加速度峰值(Peak Ground Acceleration, PGA)為0.4g ,可以安全停機。峰值地加速度是指地震時地表水平方向最大加速度的數值,以重力加速度(g)的倍數表示,也就是預期機組在運轉年限可能遭遇的最大地震,建物不會倒塌或損壞。

歐盟核安管制機關組織(European Nuclear Safety Regulators Group,ENSREG)在2013 年所做的審查認為,台灣核電廠採用的安全標準普遍較高。不過他們也建議,台灣應更新自身對所有自然災害的評估,對於地震和海嘯,尤其如此。當時歐盟同儕審查小組曾建議台灣原能會,採行特定措施改善核安。該小組首先強調,原能會必須充分評估台灣核電廠所在區域及廠址附近已發現的可能斷層,例如屏東恆春斷層(和大台北地區的山腳斷層)。

歐盟同儕審查小組建議,機率式地震危害度分析(Probabilistic Seismic Hazard Analysis)應將所有可能的斷層以斷層源的方式應用於災害模型中,並納入經當地驗證的地動預測公式(Ground Motion Prediction Equations)。此外,馬尼拉海溝之於核安的影響,也必須納入台灣的核安評估。

由於地震問題在科學上相當複雜,歐盟同儕審查小組建議,台灣應就地震問題求教於專門的國際同儕評審,以便做出機率式地震危害度分析,達成共識,最後再因此修訂設計基準。

歐盟同儕審查小組假設未來為了定義更新的設計基準地震,而進行的危險評估,將導致結構、系統與元件負載增加。為了顯著地提升地震危害的安全性,建議定義超過目前設計基準地震地加速度的地動值,並對具有基本安全功能的結構、系統與元件進行中級升級,以達到此新定義的等級。在更新設計基準地震後,地震合格的結構、系統與元件亦必須配合更新。位於(金山、國聖與)馬鞍山核電廠的蓄水池,以及連接管路的耐震設計等級,都必須依據地震災害更新後之設計等級加以補強,以防止因結構物破壞而造成水災。

歐盟同儕審查小組指出,由於台灣地震相對頻繁,運轉基準地震( Operating Basis Earthquake)加速度等級絕對值偏高。若震度為低地震等級,此時結構、系統與元件並未達到安全停機的標準。但在頻繁的低地震等級,重點反而會是可否安全運轉,所以歐盟同儕審查小組建議,原能會應特別注意,即使經歷的震度為低地震等級,機組本身的結構、系統與元件的震後檢測皆不可掉以輕心。

有兩條不同的主要斷層帶(恆春斷層、墾丁斷層皆為逆移斷層)平行於15公里長的恆春溪谷東側。恆春鎮是核三廠的所在地,如能使用如無人機,以定位、描述及量化恆春斷層的活躍變形,會有助於理解恆春斷層。

結論

核三公投在台灣引發討論。核三公投的主文為:「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後,繼續運轉?」主文並非提問,你認為核電廠是否安全?因為只有主管機關才有權力認定,核電廠是否安全。

我們應該還記得,2011年福島核災後,官方認定海嘯是造成福島核災的主因。這裡的問題在於,主管機關明知,核電廠無法承受海嘯,卻始終不採取任何對策,堅稱核電廠安全無虞。一旦發生了核災,全部責任都歸咎於自然災害,這種行為並不可取。

我們可以再回到公投主文,經主管機關同意,安全無虞,是否真是安全無虞,此事值得我們深思。

本文於2025/08/08同步刊登於《環境資訊中心》