2025年8月23日,台灣將面臨一場關鍵的公投,民眾黨提出以「國安」為由的核三廠延役公投。然而,這項提案不僅科學依據薄弱,更可能讓台灣陷入更高的風險之中。

在近期民眾黨所舉辦的說明會上聲稱,台灣電價上漲、供電不穩、產業競爭力下降,皆與缺乏能源過渡規劃有關,因此主張應「重啟核三」,並進一步強調核三延役是「民主討論」、「社會共識」的體現。

然而,這種說法背後隱藏的是對核安風險的輕忽,甚至是一種政治操作下的技術誤導。民眾黨並未在其主張中交代核三延役所需的科學評估、安全試驗與嚴格審查程序,反而將複雜的核電風險簡化為民意可以決定的「選項」。核安不是喊口號,也不是民粹操作的工具,若沒有對風險本質的清楚認識,台灣社會將被拖入災難的邊緣。

核安專家怎麼說:Edwin Lyman 博士談反應爐老化問題

憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)核能安全主任埃德溫.萊曼(Edwin Lyman)博士長期研究核電老化議題,直指目前核電廠延役政策存在多重技術與監管漏洞。他指出,核電業界常用「老車可用則可開」的比喻形容核電廠延役,但這種說法極具誤導性。核電廠的設備運作遠比老車複雜且具高風險,例如反應爐壓力容器、蒸氣發生器、電纜與地下儲槽等皆暴露於高熱、高壓、化學腐蝕與輻射環境下,許多關鍵設備早期設計時並未預留替換與檢修空間。

萊曼博士舉美國戴維斯貝西(Davis-Besse)核電廠為例,2002年反應爐壓力容器上蓋腐蝕穿孔,差點造成壓力容器破裂,引發爐心熔毀。這事件凸顯出即使有監管程序,若缺乏持續的深度檢查與資源投入,延役反而會帶來災難。更嚴重的是,這些設備老化的模式難以準確預測,尤其當運轉超過設計壽命(如40年)時,許多未知風險將顯現。

此外,核電廠設計時的地震、洪水與天災模型,皆根據數十年前的風險評估,如今面對氣候變遷與軍事威脅(如札波羅熱核電廠案例),原有設計標準早已落伍。若要推動核電延役,需要更前面的檢視各項風險。

能源專家怎麼說:M.V. Ramana 教授談再生能源與系統轉型

加拿大英屬哥倫比亞大學的拉瑪納(M.V. Ramana)教授長期研究能源政策與核能安全,他指出,核電延役的主要辯護理由之一是因應再生能源的間歇性,提供穩定電力。但從實務與經濟角度觀察,這樣的論述並不成立。

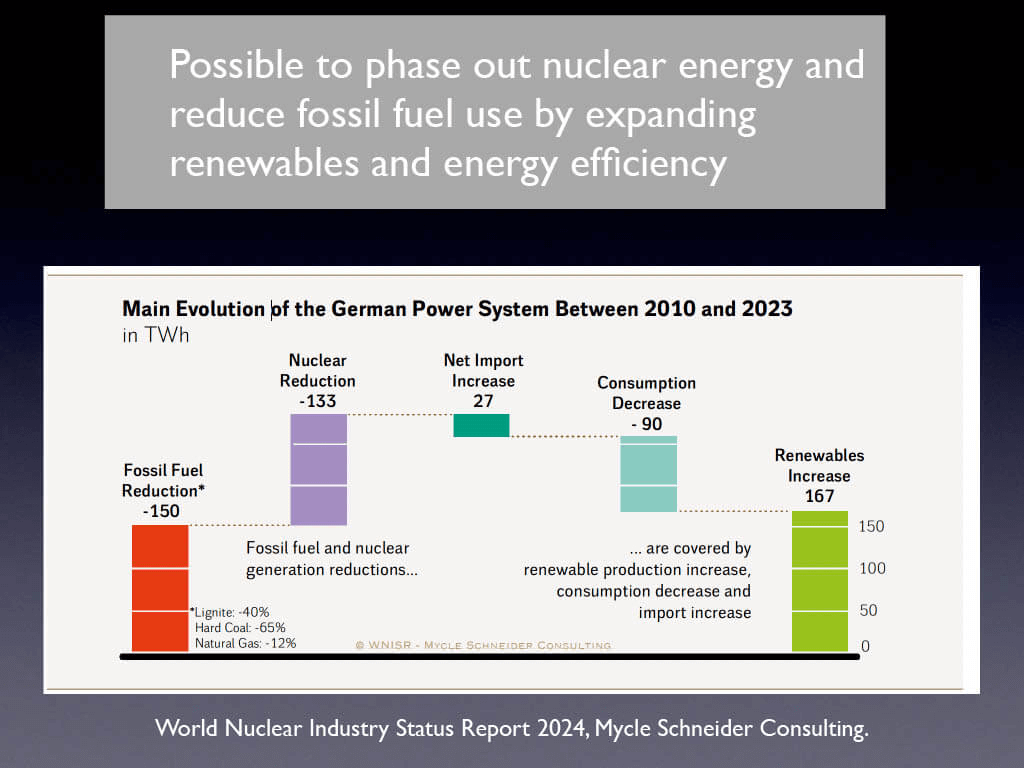

拉瑪納認為,電網本身設計目的之一就是平衡各種發電來源的變動,再生能源的間歇性可以透過「能源多元化」、「需求側管理」、「儲能設備」三管齊下有效解決。他指出,在高再生能源滲透率的系統中(如加州、德國),以再生能源為主體的電網運作已被證實可行,甚至更具經濟效益。

他強調,將核能用於備援或間歇電源的角色極為不合理,因為核電廠不具快速啟停特性,靈活度遠低於天然氣機組或儲能系統。此外,當太陽能與風能大量上網、邊際成本接近零時,核電無法在競爭中勝出,只能被迫停機。因此,在高再生能源社會中,核電的角色不再具必要性,延役只是徒增財政負擔與系統不穩。

老化風險難掌握──核電延役的技術瓶頸

萊曼教授指出,反應爐壓力容器是核電廠最關鍵、卻也最難更換的部件之一。長期運轉下,這些鋼製容器會因中子輻照而逐漸脆化,尤其是焊縫區域,成為潛在破裂熱點。當發生冷卻劑流失事故時,冷卻水可能因劇烈溫差衝擊造成壓力容器裂解,釀成嚴重爐心熔毀。這種「壓力沖擊」(pressurized thermal shock)風險無法被完全排除。

他強調,反應爐老化的最大問題,在於其不可預測性。容器所用材料多元,受輻照程度不一,焊接方式又各有差異,使得劣化過程複雜難測。尤其當使用年限超過40年,現有模型與監測手段難以掌握全貌,這正是核電延役中最大的技術不確定性之一。

這類問題不僅限於壓力容器。以蒸汽發生器為例,這種將熱能從反應爐核心轉移至渦輪機的關鍵設備,內含上萬條金屬管線,早期版本多以易腐蝕材料製成,導致幾乎所有西屋壓水反應爐皆需更換蒸汽發生器。但即使更換為新材料,腐蝕問題仍持續出現。台灣核三廠就是西屋的產品。

他舉例,美國Palisades核電廠在預定除役兩年後突然傳出將重啟的消息,儘管政府投入巨額補助,但其蒸汽發生器卻出現非預期的嚴重退化,暴露出腐蝕過程尚未被充分理解。這些損害並未在常規檢查中及時發現,凸顯監管與技術雙重失靈。

萊曼警告,目前核電業者對於材料老化的腐蝕研究,投入仍不夠,監測與檢查的強度也不足。他認為,業界普遍存在「低估腐蝕、降低檢查標準」的危險傾向,這將對延役中的核電廠構成長期、隱性的安全風險。

沒有所謂「安全核電」──再批核安風險與廢料問題

拉瑪納教授也強調核電的「事故不可預測性」與「災害不可控性」構成其根本風險。即使是新世代核電廠,也無法完全排除系統性故障、操作失誤、自然災害與恐怖攻擊等風險。過去如三哩島、車諾比、福島等事故證明,即便最先進國家也無法保證核電安全。

他指出,核電最大問題之一是高放射性廢棄物。這些廢料的毒性可持續10萬年,至今全球尚無任何國家能建成長期安全處置設施。核電的運作等於為未來數百代人留下治理成本與風險,無論是經濟、倫理或科學上,皆難以接受。

真正負責任的決定,是走向能源轉型,而不是重啟核三

回顧上述專家觀點可知,核電重啟不僅是政策決定,更是一個檢驗科學與政治責任的機會。民眾黨將核三延役簡化為公投口號,不僅忽略核能的老化風險、監管漏洞與外部威脅,更試圖用「社會共識」掩蓋科學事實。這樣的操作是危險的,尤其對於恆春這樣一個地震頻仍地區,延役核三是對地方居民安全的無視。

核電重啟的成本多少?是否會導致電價上漲?工程需要多久時間?是否會影響到其他能源開發?產業需要的是核能還是再生能源?這些關鍵的問題,不應該在民眾黨的說明會避而不談。

我們當然要正視再生能源轉型的挑戰,但不能將過時且風險巨大的核電包裝成「國安選項」,將台灣的未來寄託在一座已邁入老年、充滿裂痕的核電廠上。823請站出來,投下反對票,守護台灣真正的能源安全。

本文於2025/08/05登於《獨立評論@天下》

核電站-300x253.jpg)