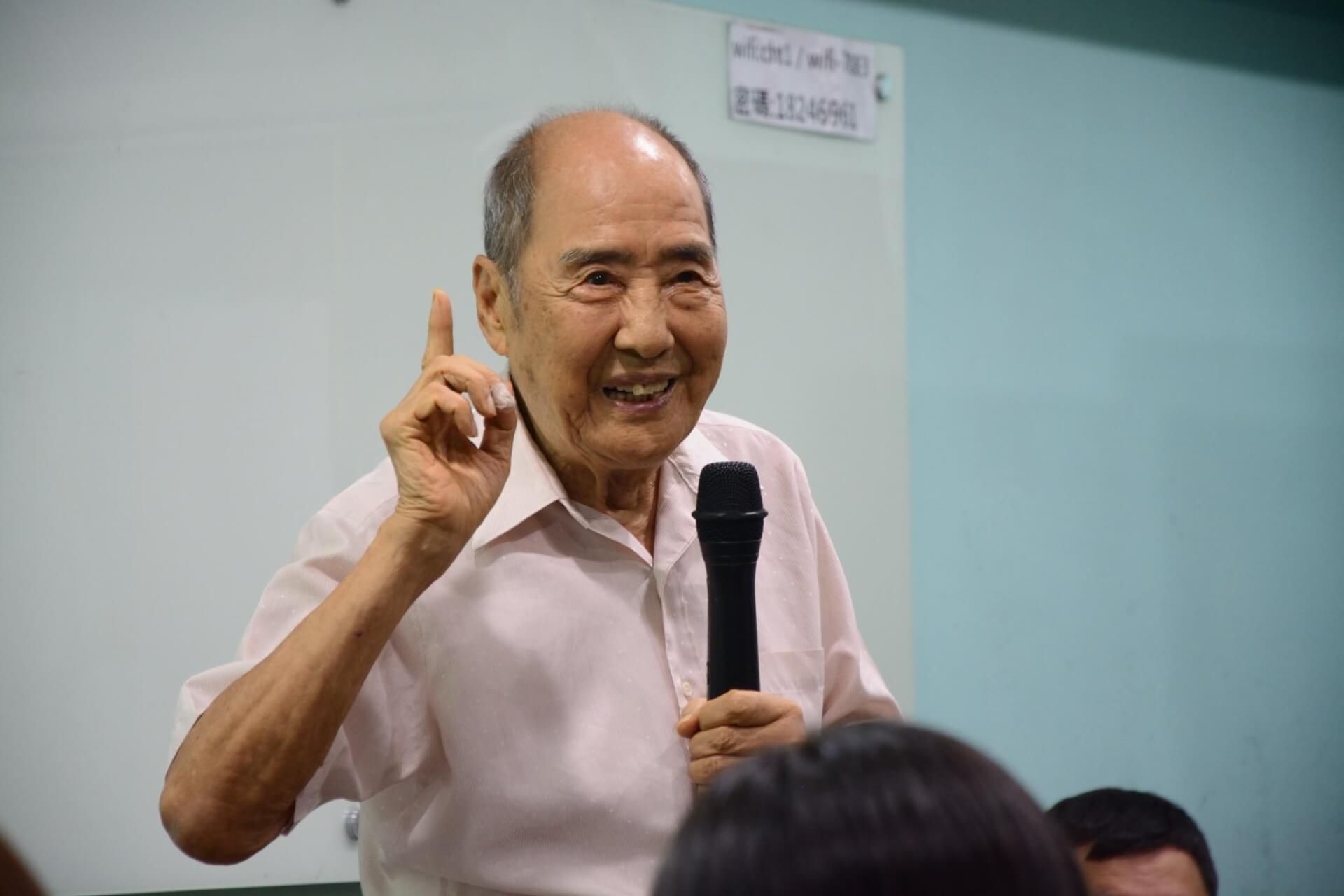

「大家都希望台灣變成讓人尊重、值得驕傲的國家,但經過這些年的努力,我們離目標還有多遠?」現年91歲的台大農化系教授張則周在演講提問,走過飢荒、戰亂、白色恐怖等苦難,卻從未失去希望與熱情的張則周認為,現在的台灣需要再提高國民素質,且有素質的人都願意關心公共事務、願意團結,願意參與改革,這要靠著教育與終生學習來達成。

熱心於教育改革的張則周,在1997年退休後,仍持續開設「生命與人」通識課程20多年,不但重視人權與教育,也重視環境運動。年年帶領台大新鮮人到六張犁參訪50年代受難者遭槍決無人認領而草草亂葬的荒墳,思考人是什麼?也探訪台灣東北角反核運動聖地貢寮、澳底等地,藉親身體驗環境生態、從與當地居民交流中,傾聽草根與在地的故事與心聲,反思「發展」的意義。

在綠盟20週年系列演講中,張則周與綠盟理事長賴偉傑進行對談。賴偉傑笑說,張則周每年持續帶學生來探訪,給了團隊不少鼓勵與壓力,因為必須每年都有些成果才行。賴偉傑更表示,貢寮反核自救會會長吳文通曾說,比起其他學者,張則周是特別客氣的一位,很多「大教授」其實很少到當地,到了也總是很想「指導」地方,但張則周的謙遜與持續探訪,讓他實在印象深刻。

「我希望死前可以看到台灣的進步,看到台灣在世界發光發熱、成為實在了不起、值得尊重的國家。」被稱做永遠的理想家與樂觀主義者,張則周高中就在上海參與學運,1948年來台灣在台大就學時,20歲的他因為對心理學感興趣,而聽了幾次于非的演講,卻因此遭到牽連,被判11年4個月牢獄之災,這個飛來橫禍卻沒有打擊張則周的樂觀,反而更展開他對公義、社會、生態的漫長追尋。

「我要生氣早就氣死了。」張則周坦然面對自身在白色恐怖下的遭遇,因為從歷史上看,不只國民黨,再往古看,清朝、明朝甚至更早以前歷史中威權就已存在,是人類一直沒有從錯誤中學習,張則周更認為自己的遭遇並非最悲慘,相比之下還是幸運的,反而,在受難過程中還是看到了許多胸懷正義、願意關心社會、願意犧牲的人。

張則周在獄中認識的劉嘉武,在梨山平等國小擔任校長期間遭控從事地下政治活動,卻坦然面對被處死的命運,劉嘉武留下「人不單為了自己活,更要為公眾努力」的理念,不但讓劉家人繼續他梨山孩子奉獻的遺志,也讓張則周決定出獄後要以教育為己任。

「很多事情都意想不到,所以每一分每一秒都非常重要。」雖然自身經歷白色恐怖的磨難,但張則周認為人權的追尋並不只是平反受難者,推動環境、教育權利,也同樣是重要的工作。張則周懷抱著「世界一家」的胸懷,認為雖然人的出身並不平等,但只要願意互相照顧,人類世界就可以平等,每個人都可以過好生活,因此他提醒大家應該「關助」彼此,不只是要「關懷」還要付諸行動提供「幫助」,這是每個人對他人的責任。

因此雖然自己在出獄後仍持續遭當局監控,不能赴美攻讀博士、留在台灣研究論文也一再被刁難、警察三不五時騷擾等,張則周仍參與野百合學運、帶頭「四一○教改」、規畫台大通識教育、創辦社區大學等,甚至近年來的新住民、同婚權利議題,也充滿熱情去參與,更在2012年號召成立「公義生態社會聯盟」要求社會公平正義、生態環境保護,期待第三大黨崛起,就是要貢獻自己的力量為台灣做點事。

將教育與終生學習視為台灣最需要的,張則周認為,若是人民素質不夠高,素質較高的人不願意出來做事,那麼持續以少數人控制多數人,台灣的法律跟執政都不會有前瞻性的改變,眼前最讓他擔憂的正是各縣市正在進行的國土計畫,這將對未來台灣的土地利用與環境有重大的影響,但從過去經驗、或目前進行的狀況,都讓他並不看好。

回首過去曾在前環保署長張國龍的邀請下擔任環評委員的經歷,張則周當時面臨幾個高爾夫球場開發案,讓他印象深刻的是,當時其中一案顯然事先把山坡的樹木都砍掉了才送審環評,當環評委員們要求開發單位提出過去的空照圖佐證時,對方推託再三,最後卻帶著明顯造假的圖資跑到他在台大的研究室企圖行賄。

但即便張則周自己嚴厲的拒絕,該案仍是通過了,面對這個遺憾,因此張則周認為,台灣光是有兩黨競爭的政治仍是不夠,更重要的是,參與政治的人是要真的希望為台灣做事,且願意按照法律執行的。

「更多人清楚自己為何而活,社會的遺憾就會越少。」張則周持續尋求與公眾對話、想聽聽年輕人的想法,以追尋身為社會一份子的共同責任。張則周回首第一次參與社運,是在上海讀高中時,當時他們訴求「反內戰、迫害、飢餓」,希望戰後的中國別再內戰,盡快復原才是人民之福,但這樣的意見卻讓學生們被軍警包圍起來,當時他們感到憤怒又恐懼,於是自告奮勇跟軍警理論。「現在也有點像當年的感覺」,張則周擔憂台灣面臨分裂,提醒台灣亟需團結,千萬不能走向內戰。

張則周以綠盟長期投注心力的廢核議題為例,「反核都那麼多年了,2018年的公投結果怎會這樣?」張則周認為,由於連結不足,還是很多人還是不瞭解核能,社會也沒有機會正視台灣多地震的安全疑慮、核廢料如何處理的無解難題。張則周表示,目前台灣人有不少人「不想聽別人的聲音」,陷入因藍綠政治立場而反對的心態,需要以教育打破這個僵局,社會才有可能進步。「應該從小讓孩子知道自己有發表意見的機會與權利,他可以犯錯,但是必須要能討論」。更重要的是,國民都要有謙卑的態度與終身學習的意願。「這樣的話,社會不可能不進步。」

講座錄影詳見:https://youtu.be/nEsf4OzmOnA