2025年6月24日,在台大校友會館會議室裡,兩位資深的地質學者站在投影幕前,對著一群記者、民眾與公民團體代表,揭示核三廠址長期忽視的風險——活動斷層與耐震補強不足。

這場由全國廢核行動平台舉辦「公投前必須知道的真相!活動斷層、耐震不足!重啟核三恐釀災?」記者會,是一次純粹技術中立的公開說明,從科學與數據出發,但內容卻足以讓在場每一人神情凝重。

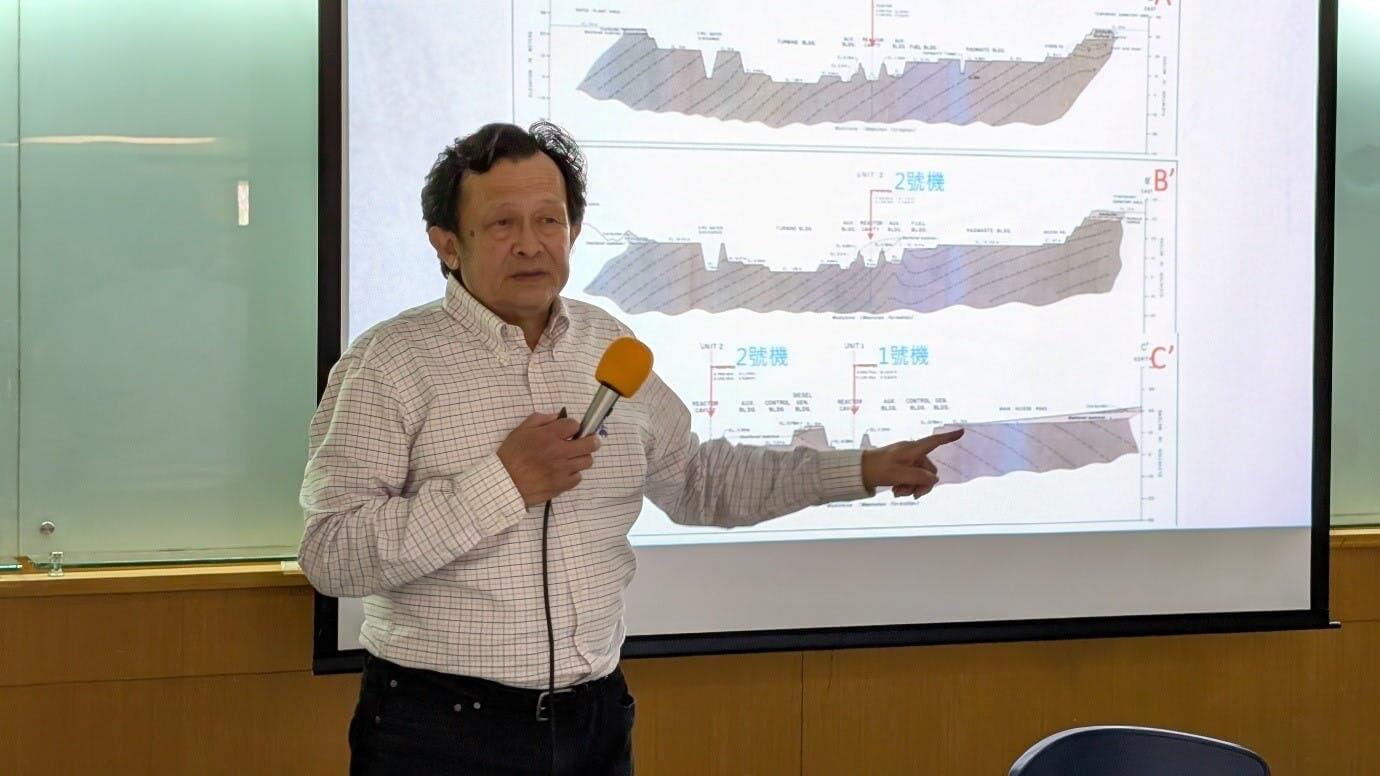

首先登場的是國立台灣大學地質科學系名譽教授陳文山。他以一貫沉著的語調開場,手中的簡報一頁頁翻轉,背後投影的圖表清晰明確——都是來自台電自己的地質報告(104年9月1日台灣電力公司《恆春斷層(含核三廠)地質概況》簡報、2022年的台電《地震危害與篩選報告-馬鞍山核能發電廠》調查報告)。

「這不是我個人的推測」。他說「每一張圖,都出自台電的原始報告,地質學者看了數據都會知道嚴重性。」

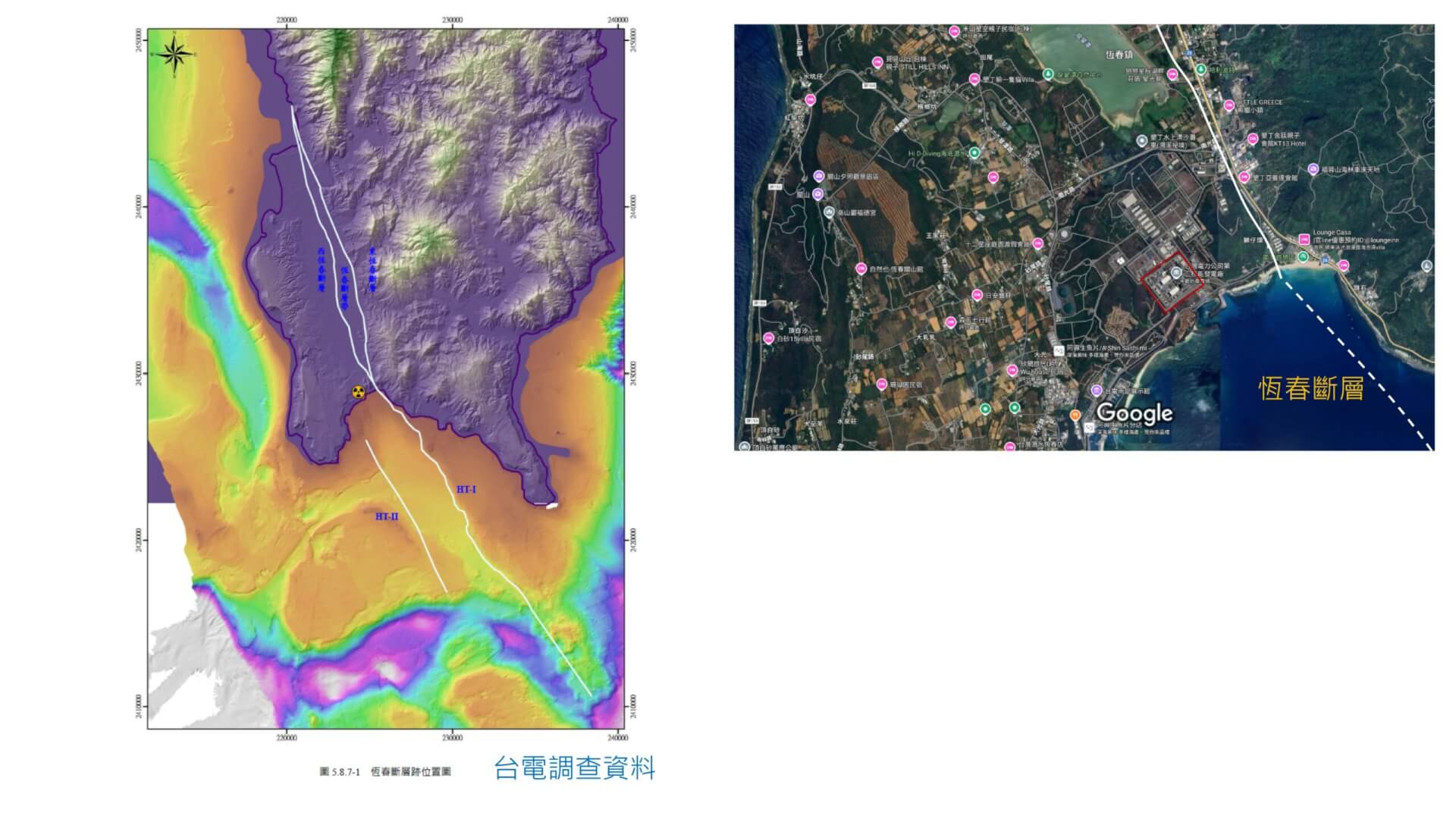

恆春斷層穿越核三廠內,距離核島區不到900公尺

陳文山教授指著螢幕上的兩條白線,那是恆春斷層,穿越核三廠廠區、從大門前一路延伸至海域,距離核島核心區最近處,不到900公尺。「這不是模擬,也不是假設,是事實存在的地質現象,」陳教授說。

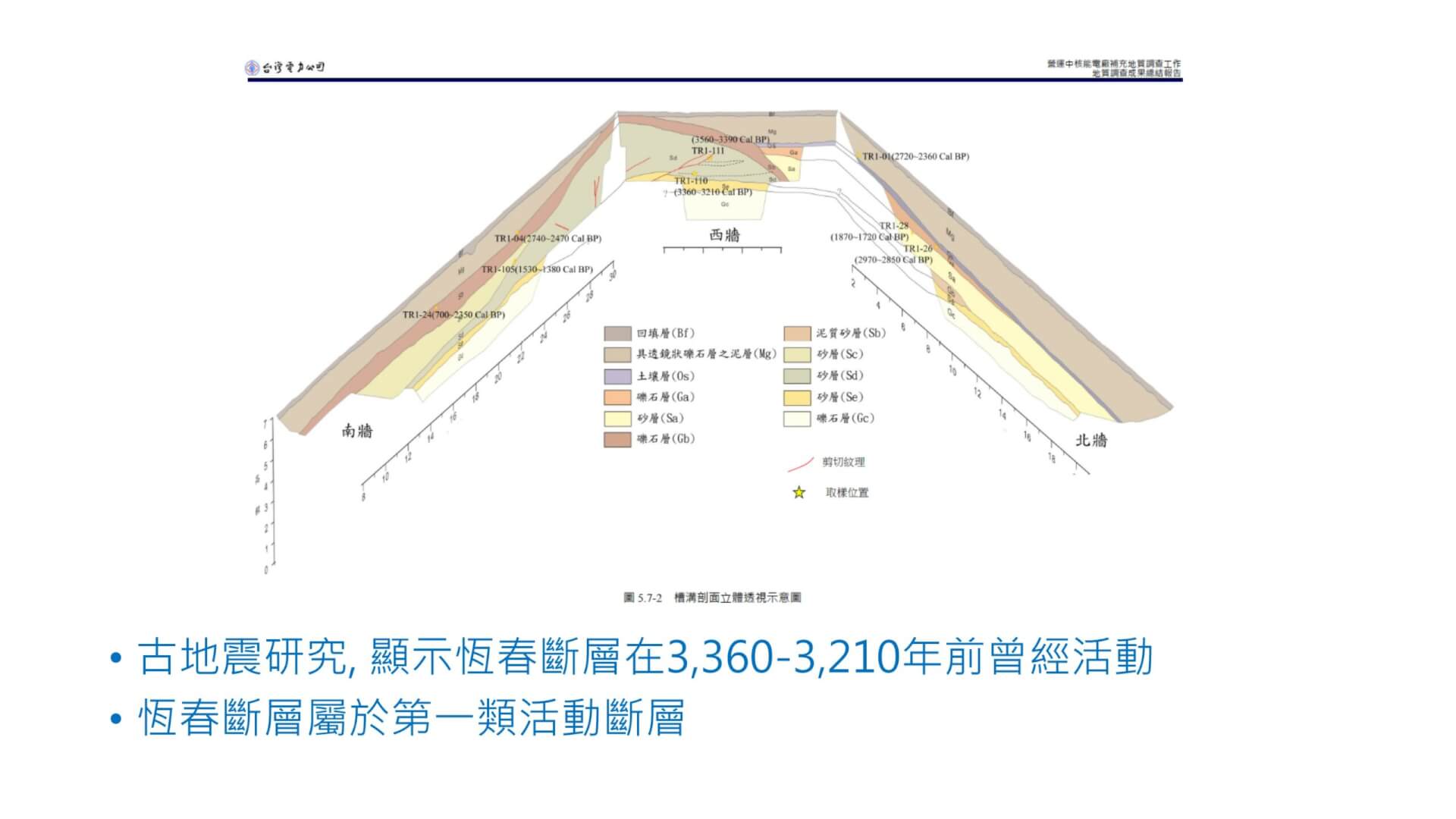

恆春斷層應為第一類活動斷層

簡報隨著話語切換,陳文山教授展示了台電當年開挖槽溝調查斷層的照片,說明恆春斷層在3,300年前曾經活動,依照官方定義,這就是「第一類活動斷層」,也就是萬年內有活動紀錄者。

第一類活動斷層意味著:未來仍有極高的再活動機率。也就是說,它未來一定伴隨造山運動再次活動並導致嚴重地表變形,而反應爐機組就在位於這個地表之上,然而目前官方暫列為第二類活動斷層(有10萬年內活動年代的證據)。

核三2號機下方岩層傾斜、變形、不穩定

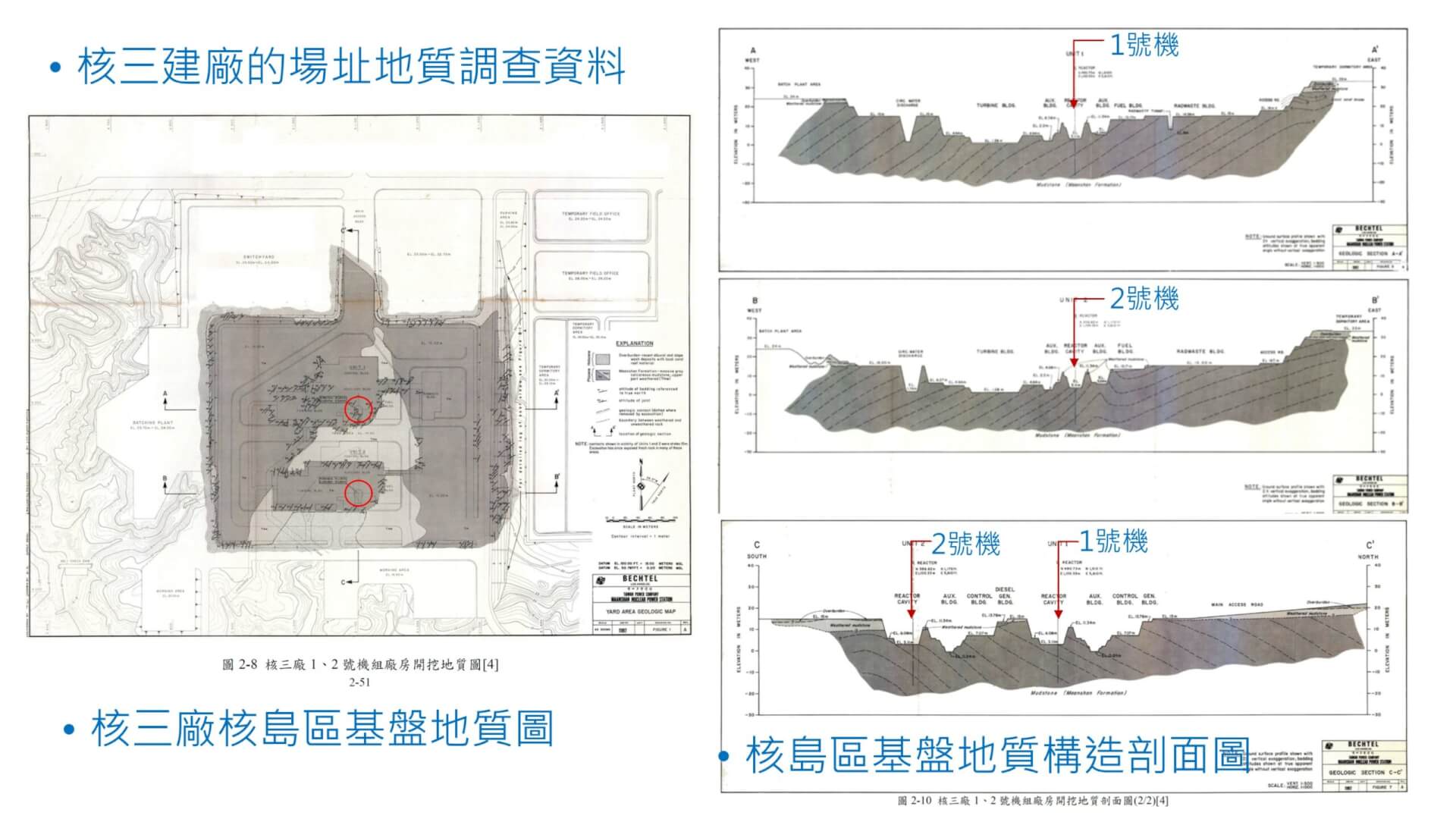

接下來,陳文山教授談到了1984年核三廠建廠時的地質剖面圖,這些圖揭示了核島下方的岩層結構——傾斜、變形,甚至出現「背斜構造」,也就是岩層受到擠壓後隆起成拱形的構造,最令人震驚的是,這背斜軸部正好位在2號機廠房下方。

背斜與斷層同時存在於核三廠廠址,這樣的結構是否能承受未來可能發生的大地震?陳教授停頓了一下,再指向圖中的剪裂帶。陳文山教授指出,台電報告不敢說這是斷層,只寫『剪裂』,但我告訴大家,這就是斷層帶,全名「斷層剪裂帶」。

他補充,核三底下的岩盤年紀非常年輕,僅約100萬年,變形與斷層的存在代表這些地質結構仍相當活躍。

「從台灣地震週期的特性而言,這些構造未來幾百年內一定還會發生錯動,我們過去40年沒出事,是運氣好。現在要重啟,就是再賭一次。」陳文山教授語氣堅定:「台灣有這麼多活動斷層,我們不能假裝這些風險不存在。」

台灣不能假裝活動斷層風險不在

接著是國立中央大學應用地質研究所退休教授李錫堤上台,他的語氣堅持,帶著技術背景的邏輯與專業。

根據台電核三廠的 2022年《地震危害與篩選報告-馬鞍山核能發電廠》指出,核三廠最大地震加速度高達1.384G,而當年核三廠設計的耐震值僅為0.4G,多出3倍多。他解釋,這個G值代表什麼?「去年403地震,台北震度3到4級,那只有0.08G;921地震倒樓,是0.13G。」

換句話說,如果核三遭遇1.384G的強震,那是桌椅會飛起來、人站都站不穩的級數。「這種位於隱沒帶的強震來襲,還有一個特色,不只是晃大力,還會晃很久,冷卻管線第一分鐘就可能只有滲水,第二分鐘就出現斷裂噴水,冷卻水漏光就無法保持爐心冷卻。」

李錫堤教授提到美國加州的案例,像是洪堡灣(Humboldt Bay)核電廠因靠近活動斷層,直接除役並遷走所有核廢料;而魔鬼谷(Diablo Canyon)核電廠則斥資鉅資補強多年通過審查後才得以繼續運轉。「人家可以這樣慎重,我們為什麼不行?」他反問。

李錫堤教授補充,馬尼拉海溝潛伏在核三下方20公里處,一旦錯動,可能引發規模9.0的大地震與大海嘯。「大家以為恆春斷層只動過一次?那是因為只挖了一條槽溝!你去挖10條、20條,會看到它根本是活斷層。」

最後,李錫堤老師指出一個制度漏洞:台灣法律規定水庫五年就要進行一次整體安全評估,但核能電廠卻從未有過公開的整體安全評估報告。

「大家想想看,我們的哪一個核能電廠有沒有做過整體性的的安全評估?有沒有公開資料讓大家知道核電廠安全比水庫安全還重要呢?結果大家可以去找找看看,你找得到嗎?」李錫堤老師如此說道。

沒有任何建築物可以抵擋斷層的錯動

陳文山補充指出,核三廠的問題,與台灣其他核電廠根本不同。最大關鍵在於:活動斷層直接穿過廠區,甚至逼近核島區本體。他語重心長地提醒,這不是單純的地震問題,而是核能設施根基上的結構性風險。

他舉例日本的敦賀核電廠,那裡因為發現斷層通過廠址,便直接被停止運轉。因為一旦活動斷層穿越反應爐本體或其基礎設施,就不是補強耐震係數、增加混凝土厚度能解決的事了。

「像核一、核二,如果斷層是在廠外。但核三不一樣,斷層就在裡面。」

陳文山語氣突然一轉:「大家還記得921的台中石岡水庫嗎?」他繼續說:「那個壩體是10公尺寬,整個被地震截斷。」

石岡水庫,一座設計完善的水利工程,擁有厚達10公尺的混凝土構造,最終也在斷層錯動面前被撕裂為兩段。

「你說廠區內這些圍阻體,能夠抵抗活動斷層嗎?絕對不可能。」這句話,不是斷言,而是經驗。是科學家長年研究地層、翻閱岩芯、走過斷層帶後得出的唯一結論。

陳文山再度強調,美國、日本的核電政策都很清楚:只要斷層穿越核電廠本體,就不准重啟、不准延役。這不是對技術的懷疑,而是對自然力量的理解。「因為那種風險,已經不是人為力量可以去改變就是了」

陳文山最後補上一句,回到這場記者會的初衷:「今天我來,就是要告訴各位,核三廠的核島區周圍確實有斷層與褶皺構造,這是一個極度危險的場址。」

在地震頻繁、斷層活躍的台灣,沒有任何一座核電廠可以輕忽地質風險。台灣社會應該在8月23日公投投票前,認識到核三廠廠址下的活動斷層,做出正確的選擇,讓全台2300萬人免於核災威脅,讓全球免於核輻射汙染風險,守護我們的家園與未來。

(本文感謝海洋大學地球科學所王守誠博士協助審稿)

本文於2025/07/10刊登於《關鍵評論》

核電站-300x253.jpg)

-5-1-300x200.jpg)