2022年五月,伊隆・馬斯克(Elon Musk)的推文掀起永續評比議題的軒然大波。事情導因於標普ESG指數(S&P 500 ESG Index)將特斯拉從成分股中剔除,引起馬斯克的高度不滿,他質疑特斯拉作為全球電動車的領導企業,正努力帶領人類擺脫對燃油汽車的依賴,標普的決策相當於否定特斯拉的貢獻。馬斯克的推文寫到:「標普ESG指數將埃克森美孚 [1] 評為表現前十名的企業,特斯拉卻沒上榜!ESG根本是一場騙局,它已經被偽善的正義鬥士們當作武器。」

馬斯克的推文引起各界公議,不少人也紛紛質疑標普ESG指數的可信度;標普也在公布名單的同一天,公開說明剔除特斯拉的理由:特斯拉的汽車產品雖然有助於減少碳排,卻沒有擬定企業層級的低碳策略;另高層對於勞雇關係、自動駕駛的安全性等重大爭議事件處理不當,也影響了公司的得分。然而,馬斯克仍然不滿意標普給出的理由。

這事件帶給我們一個啟示,即便關注永續議題的評比機構、公司行號、永續顧問公司、或環境團體,對於「永續是什麼?」仍會有不同的解讀方式。由此出現一個問題,當社會大力鼓吹永續及ESG議題對於企業經營的重要性,但大家對「永續」的認知是一樣的嗎?

本次講座邀請曾擔任企業永續顧問的綠盟專案研究員何威融、政大商學院的劉世慶老師,以及台大社會系的劉仲恩老師,一齊討論企業永續評比的背景知識及相關爭議,為聽眾提供思考「什麼是企業永續?」的框架與實例。

綠盟專案研究員 何威融

企業的「永續評比」著重在影響盈利的風險

綠盟專案研究員何威融說明,ESG就像是給企業的「考試」,分成環境(Environment)、社會(Society)、治理(Governance)三大面向,其中各自有不同的考科,例如環境面就包含了能源、水資源、廢棄物等議題作為「科目」。而作為「考官」的國際評比機構訂定ESG考科標準後,依據企業的永續表現給予相應的分數。雖然各家評比機構的考試標準及打分數的方式不盡相同,但都是希望透過評比,篩選出「具競爭力」的企業。

企業競爭力的傳統定義是公司為投資人帶來財務效益的能力,但公司為了營利有可能造成環境污染及社會不正義,除了遵守環境及人權相關法規之外,也漸漸有聲音要求企業應該要承擔更多的社會責任,達成「不影響後代人福祉」的永續概念。(延伸閱讀:企業在永續什麼?監督需要你我參與!)

不過,現有的投資機構ESG評比不一定都是為了讓世界往理想的永續概念發展,反而側重於ESG相關風險如何影響企業獲利。企業亦期待獲得較高的永續分數後,可以得到更多投資或更好的商譽。換句話說,企業對於「永續評比」的焦點仍是「ESG是否能對投資效益帶來正面影響或負面衝擊」。(延伸閱讀:電動車不夠環保嗎?從特斯拉除名爭議,談「ESG永續評比」的虛實與隱憂)

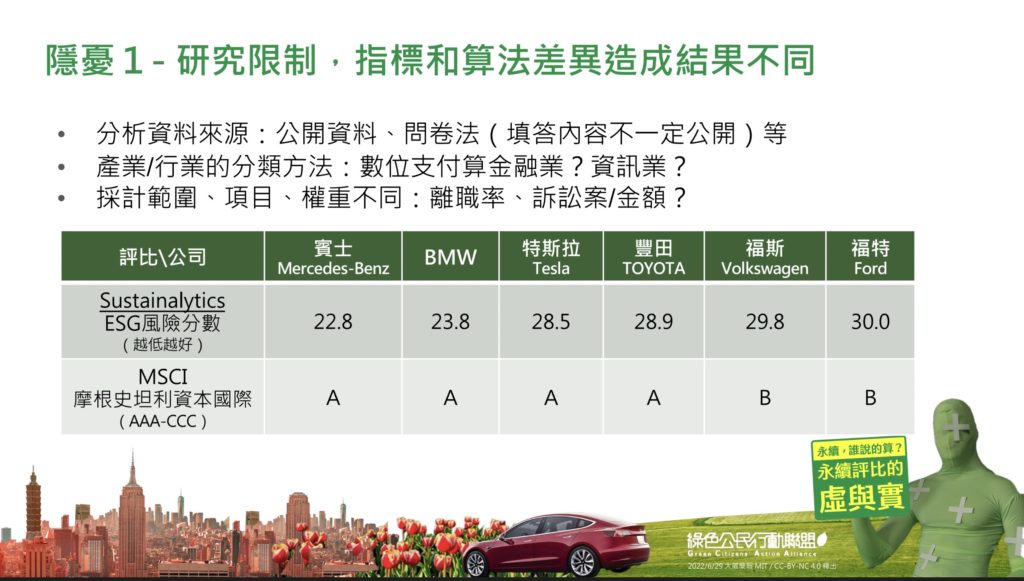

在目前的ESG評比架構下,何威融也提出可能的隱憂,像是不同評比機構的研究限制及評比方法的差異,造成結果不同。另一方面,一些評比機構的ESG評比資訊不夠公開透明,或是資料來源採計以英文為主的偏誤,可能造成漂綠(greenwash)嫌疑。而ESG涵蓋過於廣泛的環境、社會及治理層面,若只用過度簡化的評比分數來進行比較,反而難以看清公司各面向的實質永續作為。

(延伸閱讀:何威融講者當天簡報資料下載)

政大商學院信義書院 劉世慶 研究主任

ESG議題的「理想」,與「現實」有差距

政大商學院信義書院劉世慶研究主任主要研究領域是企業倫理,也對ESG議題有深入的研究。劉世慶首先回顧企業倫理的演進過程,早期隨著企業規模的擴張,造成企業營運牽涉到的利害關係人增加、影響力也隨之上升,公司若不遵守企業倫理會受到財務及聲譽上的傷害,因此產生「企業社會責任(CSR)」概念。

為了讓抽象的CSR能夠真正於公司的日常運作中落地,一些組織訂立更為具體、明確的ESG規範準則。國際ESG的實踐的涵蓋範圍也越來越廣,從要求企業遵守規範、公開企業永續資訊的基礎上,發展出永續評比,更成為企業資本市場的融資條件之一,讓ESG更能影響公司營運及財務表現。劉世慶也認為,理想上,企業的ESG標準希望促進企業、環境與社會的共存共榮,不同利害關係人共好,建立永續的正向循環。

不過,劉世慶也警告企業永續表現仍有「理想」及「現實」的差異。實際上,當今ESG發展面臨多元性、主觀性及不易性等三大問題,具有多元性的永續指標不僅比較困難,也容易被主觀因素影響,更難以決定ESG評比結果的品質、績效及可信度。

雖然目前多數公開上市企業每年都會按時推出永續報告書,但報告書的數量增長並不能代表企業永續的進步,多數報告書內文除了目標含糊之外,揭露的永續資訊對一般大眾也不容易理解,更缺乏第三方機構的認證與確信。而在企業內部的組織架構上,持續的升遷壓力及缺乏對ESG績效的獎懲制度更造成企業不願意遵守永續標準的根本原因。面對上述關於ESG的種種問題,劉世慶提醒公司需持續注意自身的企業倫理基礎,並將ESG資訊完整揭露;民眾則需要多元地涉略永續相關知識,並建立獨立思考能力。

台大社會系 劉仲恩 老師

永續評比具政治性,資料公開更顯重要

劉仲恩老師的學術興趣是透過社會學的視角研究氣候變遷與環境議題。他提醒不管是何種永續評比,終究還是政治角力的過程。世界不存在可訂出盡善盡美環境標準的評比機構,而綠盟的ESG檢測儀專案,則能填補評比機構在客觀性與公正性的不足,藉由盡可能揭露產業界的資訊,促進社會各界對於企業永續議題的討論。

企業的永續評比遵循新自由主義的邏輯,乃是透過量化與競爭的方式,激發當事者自願承擔更多社會責任。劉仲恩在美國求學時,曾參與氣候披露標準委員會(Climate Disclosure Standards Board, CDSB)的永續標準制定,那時就發現自利的企業會干預評比制定過程,以美化自身的表現。評比單位難以排除企業的干預,且必然帶有主觀意見,其產出的結果就會是片面的。

對此,劉仲恩介紹了一本書《販賣懷疑的人》,書中以美國石油財閥與公關單位為例,說明企業為防範氣候變遷的倡議對營運造成影響,計畫一系列縝密的戰略,使社會大眾對於氣候變遷及氣候警訊的可信度產生懷疑。企業可能會進行漂綠的行為,不做出實質的改變,而是以論述、資料、承諾、商業標誌的形式誤導社會大眾,以英國石油公司(BP)為例,其企業商標本來是加油站牌子,後來改成綠色太陽的形狀,公司的官方名稱也從「British Petrolum」改為「BP」,對外宣傳時則將「BP」解釋成「Beyond Petroleum(超越石油)」,試圖淡化石油公司高污染的形象。劉仲恩認為與其一昧相信永續評比與企業的說詞,不如支持綠盟將環境資訊全面性地攤在陽光之下。

監督企業永續表現,需要公眾支持及參與

綠盟在數年前就建立揭露企業環境裁罰紀錄的「透明足跡」網站,讓社會中處於不同位置的人都可以扮演為環境發聲的角色,驅使企業做出改變。如今面對國際上的減碳及ESG趨勢,既有的透明足跡網站已無法滿足監督企業永續轉型的需求。因此,綠盟藉著透明足跡專案的基礎,開發新的平台「ESG檢測儀」,從台灣公開上市公司的企業永續報告書收錄環境、社會與治理面向的量化指標資料,完善台灣企業的ESG的資訊揭露,也讓台灣企業永續作為的「虛與實」可以被多方檢視。

綠盟的ESG檢測儀專案雖然已產出階段性成果,仍需要社會各界的捐款支持。企業的永續資訊需要被監督,透明足跡小組預計長期追蹤公開上市公司的ESG報告書,需要大量人力蒐集企業揭露的資訊、維護並更新檢測儀的功能與資料。此外,資料庫建置也需要軟硬體的投入,預估透明足跡小組每個月至少需募得25萬台幣,才能支應ESG檢測儀整個專案的開銷,但目前只募得10%的款項。

透明足跡小組亟需各界的支持,讀者若認同透明足跡開發ESG檢測儀的理念,歡迎贊助支持!我們也歡迎關心環境議題的朋友,能以志工的形式加入透明足跡小組。藉由ESG檢測儀專案的進行,綠盟希望驅動企業負起社會責任,加快永續轉型腳步,開展兼顧環境、經濟與社會正義的發展模式,讓台灣這座美麗的島嶼能朝綠色未來大步邁進。

-300x200.jpg)

_page-0001-212x300.jpg)