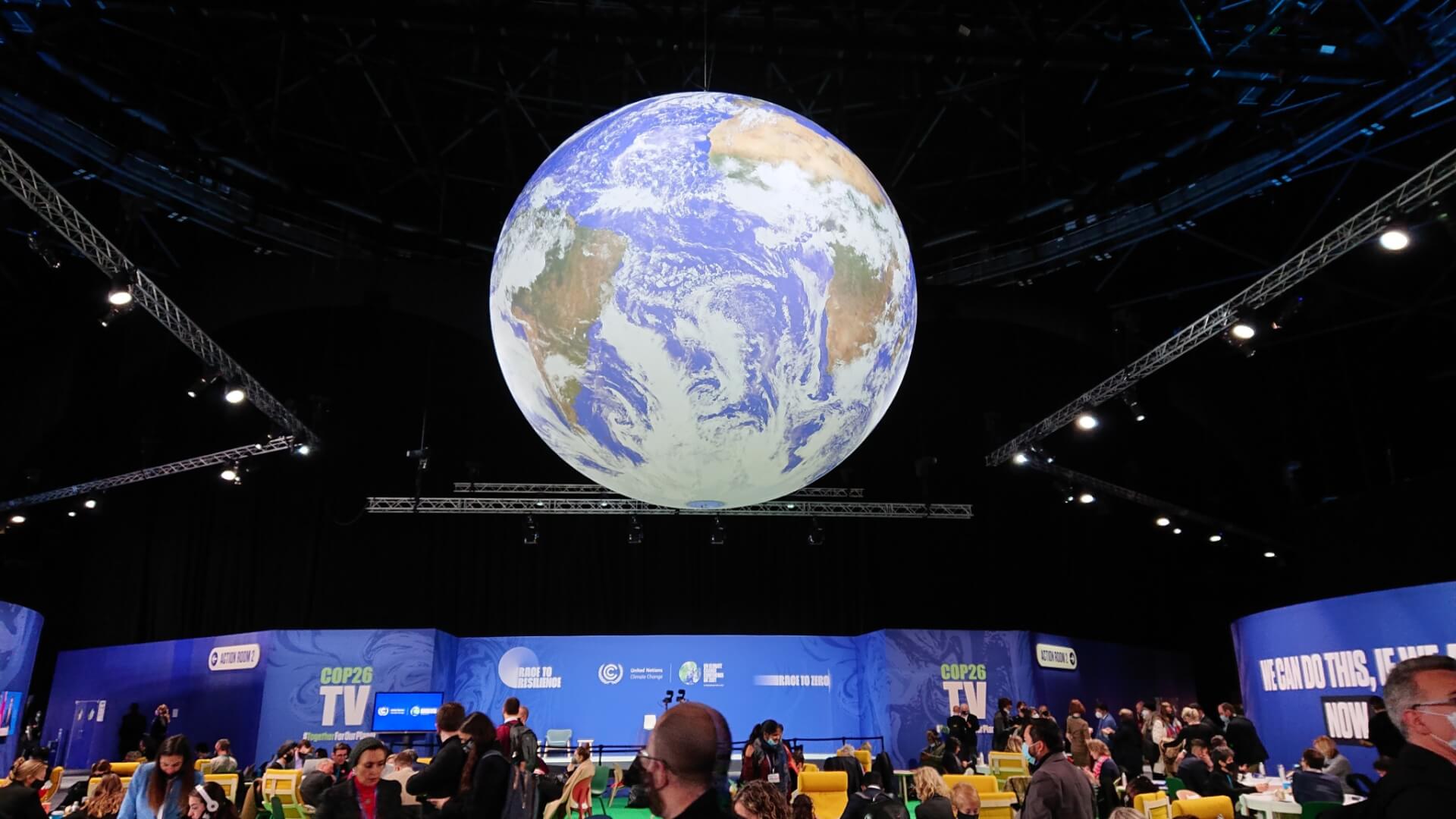

各國民間組織、官方代表、企業與媒體記者齊聚於COP26會場內

命運多舛的COP26國際氣候峰會,各國代表在歷經徹夜未眠的延長協商,終於在英國時間11月13日晚間8點多,正式通過格斯拉哥氣候盟約(Glasgow Climate Pact)。

本次峰會為2015年巴黎協議後,對各國自主減碳目標(Nationally Determined Contribution,NDC)的首次期中考。峰會能源轉型委員會(Energy Transitions Council, ETC)統計,在各國更新減碳目標後,全球至2030年碳排將從52.4億公噸降到41.9億公噸,但是離1.5度零碳目標的26.6億公噸仍有不小的差距。

另外,雖然協議在限制燃煤方面有所進展,但印度在最後一刻將汰除燃煤(Phase-out)改為降低燃煤(Phase-down)使用,仍令大眾倍感失望。總體而言,此次峰會雖有不少進展與突破,但是在人類此刻面臨的災難面前,這些努力仍然不夠。

在這兩週的COP26會議現場可明確感受到,對於各方代表來說,升溫幅度控制在1.5度的目標已毫無懸念,而要達成目標所需的手段也已十分清晰:再生能源、綠色金融、以在地為本的氣候解方,將是因應氣候變遷的主要支柱。各方爭論點也因此落在這些手段的力道是否足夠、以及各項永續標準是否強制被落實。而在台灣能源議題上仍占有一定討論篇幅的核電,除了在11月5日能源日當天,由國際原子能總署(International Atomic Energy Agency,IAEA)在自身展場舉辦的系列座談外,基本上很難在其他展場聽到核能相關討論。

由峰會 Blue Zone議程產生的文字雲可看出,氣候變遷的解方含括多元面向,今年特別在調適、金融、社區等關鍵字上有許多討論。

為什麼台灣反覆討論的核電議題,在國際氣候會議上,無法從特定幾個倡議核能的團體中擴散出去?國際氣候解方的主要趨勢所呈現的圖像,是一場涵蓋環境(Environment)、經濟(Economy)、能源(Energy)的3E思考,所有的能源開發都要回歸到整體零碳轉型情境中評估,而在這樣的布局下,特定能源若無法符合新系統所需的特性,在零碳路徑下的角色將被邊緣化。

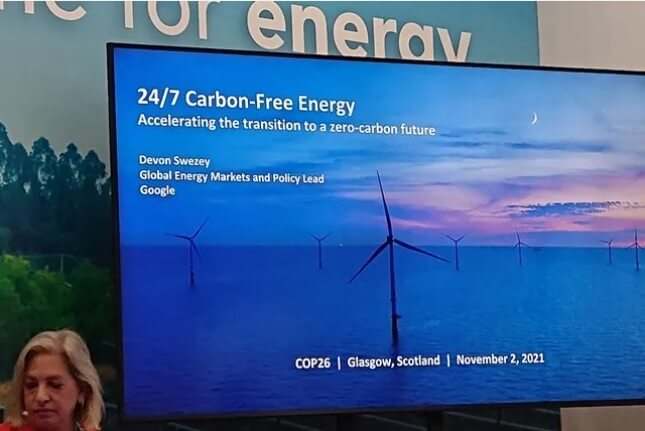

會場針對零碳電網的討論,聚焦在技術成熟、價格也具市場競爭力的風電與光電上。

在峰會上,風電、光電毫無疑問已是讓全球在2050年達到淨零碳排的主幹。國際能源署(International Energy Agency,IEA)於峰會現場分享的2021全球能源回顧(2021 Energy Outlook),在符合全球減碳情境推估下,風、光電至2030年前每年將增加500GW。因此關於能源系統的討論,皆圍繞著風光的發電潛力與間歇性特性,討論不同技術如何更好地讓發電和用電時間互相搭配。

風電與光電是零碳電網中的主角,儲能與彈性調度則是關鍵配角。目前電池可提供短期的儲能效果,在峰會中更進一步討論如何增加具長時間儲能(Long Duration Storage, LDS)、以及提供系統慣量(Inertia),維持電網的穩定與安全,並有充分餘裕調度再生能源。而抽蓄水力具備上述兩種功能,在儲能時間延長的情境下,成本將比電池更具有競爭力,成為了零碳電網中具有潛力的角色。

氫能也是橫跨不同主題,反覆在各展區出現的關鍵字。難減排部門(hard-to-abate sector)佔了每年全球總碳排3成,而氫能可做為燃料或電池,成為鋼鐵、水泥、高碳排運輸部門未來的發展重點。且近年氫能發展迅速,各國政府和企業希望能複製再生能源投資模式,讓氫能在2025至2030年間具有市場競爭力。峰會中超過40多國共同簽署的格拉斯哥突破性進展計畫(Glasgow Breakthrough),將零碳鋼鐵、交通及氫能發展置於計畫核心,致力於2030年達成全球所需的減碳額度。另諸如國際可再生能源機構(IRENA)、全球環境基金(GEF)與洛磯山研究所(RMI)都呼籲,各國必須盡快展開研究,包括透過潛力極大的離岸風電製氫、氫能運輸所需的基礎建設盤點等等,才能趕在氫能發展成熟前,將所需的政策與規範完備。

日本展場此次以氫能技術的發展與應用為主題。

除此之外,IEA主席Fatih Birol強調,各國無論考慮何種能源,都必須將提升能源效率放在第一位,缺乏能源需求管理的系統將難以永續。綜觀以上討論,零碳電網的優勢與挑戰在近年已梳理清晰,即便IAEA在現場倡議核能的貢獻,但核能被注重的仍是可以作為基載這一特性,而非如何配合新型零碳電網的需求,在難以嵌入新的電網結構下,很難在不同氣候與能源主題下被納入討論。

對於金融企業與銀行而言,氣候災難近年來得頻繁兇猛,不再只是科幻電影的場景,而是每年實際必須負擔的損失與衝擊。本屆峰會由各公私部門與金融企業提出的綠色金融預算提案高達130兆美元。美國氣候註冊署(TCR)、世界企業永續發展委員會(WBCSD)表示,投資者的意願已非常明確,但爭議之處在於如何讓錢流向真正需要的地方,有明確的標準與監督機制,才能讓資源做最好的應用,以避免落入綠色清洗(Green wash)的批評中。

NGO於11月3日的Finance day上舉布條,呼籲用更多氣候基金支持在地社區。

現場多場座談與綠色金融相關,除了分析如何妥善運用大量進場的資金,也檢討如何納入在地,透過綠色金融真正達成氣候正義。

綠色金融近年一直以減量(mitigation)行動為投資標的,如風電與光電就因為開發時程短、技術成熟使成本急遽下降,是至今國際認可的成功能源投資經驗。但峰會上多方代表反覆強調,基金與資源必須進入調適(adaptation)行動,受害最深的南方國家才有足夠能力,因應更加頻繁的氣候災難。本次會議也要求各國每年給予受害國的調適基金,必須是以前的兩倍。

除此之外,南方國家正因為已開發國家的碳排遭受生存權益損害,本次峰會中,損失與損害(Loss and Damage)雖然出現在最終協議文中,然而已開發國家賠償的數字與機制皆未確立,引來許多受害已深的島國與民眾批評,也被視為下屆COP27需優先處理的議程。

回過頭來,核能在綠色金融的討論中被邊緣化,主要原因為核能前期投資成本高,建廠時間長,核電的開發與核廢料處置成本風險變動大,從過往經驗也難獲得在地社區支持,因此不被各金融機構視為受歡迎的投資案。本次峰會現場有眾多金融機構、開發銀行參與,包括亞洲開發銀行(ADB)、非洲開發銀行(AfDB)、世界銀行(WB)、伊斯蘭開發銀行(IsDB)、歐洲復興開發銀行(EBRD)等,皆已明確表明核電不會被納入投資範疇內。英國作為本次的氣候峰會舉辦方,在今年7月發布的綠色金融框架(Green Financing Framework)中也明文表示,核電並不被納入投資框架。

圖表為不納入核電為投資標的的國際開發銀行整理。

氣候債券倡議組織(CBI) 2018年時的報告也指出,截至目前尚未有任何核能投資案被歸類到綠色債券(Green bond)計畫內。而本屆峰會在綠色金融投資上,各界呼籲應更注重於生態保育、變遷調適、在地培力、氫能、儲能、電動載具、能源效率技術等等。在此投資的興趣與優先順序上,核能更難被重視。

這也是為什麼當德國環境、自然保育、建築及核能安全部(BMU)在COP26能源轉型委員會(ETC)座談中,被問到如何看待近期法國等國的核能立場時,德國代表直言:就算退一萬步,核電開發商真的突破種種技術限制,核電廠對金融業來說也完全不具有投資吸引力,很難看得到核電在目前綠色金融框架下的前景。

最後,峰會現場來自NGO和不同國家的代表,對於以人為本的解方越來越重視。無論是政府、投資者與開發商,從過去數年的經驗中清楚得出:「不是在地的方案,就不可能是綠色金融」。若沒有將在地社區、原住民族於前端就納入討論與決策,計畫絕不可能往前推進。如美國國際開發署(USAID)在現場表示,目前署內計畫只有6%的資金直接挹注給在地社區,此數目並不理想,接下來必須把比例提高到25%。

亞馬遜原住民分享如何透過在地知識,與環境共生共存。

國際原住民氣候變遷論壇(IIPFCC)除了在現場控訴許多族人仍生活在被伐木與石油公司打壓、迫遷甚至暗殺的恐懼之中,更呼籲大會,在地原住民是最了解在地生態並長期與之共存的管理者(Stewardship):「氣候解方能成功的核心,就是在地人民」。

11月6日的氣候遊行抗議現場,在地民眾歡迎全球氣候倡議者。

核電的選址與核廢料預定地,往往被選在原住民聚落或邊陲農漁村,更不會納入在地居民共同決策,難被視為是以在地為本的可持續計畫。值得一提的是,本次氣候峰會舉辦地蘇格蘭,正是著名的反核之邦,蘇格蘭人民與政府長期以來反核態度明確。蘇格蘭境內目前有兩座核電站,其中一座核電廠Hunterston已宣布將提早除役。而英國於去年底剛公布的零碳策略,儘管尚無明確的規劃細節,但有可能會將新核電試驗廠選址於蘇格蘭Ardeer鎮,遭遇民眾極力反彈,直指蘇格蘭再生能源搭配儲能就足以取代核電,根本不需要花費巨資投資前景不明的小型核反應爐(SMR)或核融合技術。

氣候災難的解方應該是什麼?雖然在峰會前,有部分國家出現關於核電的討論,但是在峰會現場實際的感受是:核電因無法回應轉型進程中環境、電網、在地社區、投資時程等需求,而難以進入轉型的系統性討論。

本次氣候峰會所呈現的解方是,人類社會必須「見樹」也「見林」,不只評估單一系統或個別議題的優劣,而是必須打破原本封閉的治理體系與學術分工,進行跨領域的合作,並透過在地知識重新將自然與社會串接起來,才有機會設定目標清楚、時程可行的永續零碳轉型。

對於台灣而言,全球持續升溫、時間緊迫下,氣候災難是每分每秒持續惡化的進行式,對台灣各行各業都會帶來前所未見的衝擊與挑戰,絕非只有未來世代才需要擔心。各國對零碳目標已無討價還價空間,蔡英文總統於今年8月已宣示台灣2050淨零碳排,接下來應盡速確立2050零碳政策的具體策略與路徑,制定中程與短程的目標與執行細節,在這樣的基礎上,才可能全面盤點經濟、交通、能源、工業、住商、農業等不同部門所要承擔的角色。有了這樣時間尺度與情境分析,民眾也才有機會理解,在能源政策的取捨上,我們是在跟何等規模的災難對抗,以及在每種選擇背後,我們要付出多少程度的努力與代價。

核電站-300x253.jpg)

-5-1-300x200.jpg)