缺電,是擁核人士拿來說服,或該說是「威脅」民眾台灣需要核四的最主要說帖。因為他們知道民眾不喜歡核電,所以只能以缺電來威脅民眾選擇核電。

但是,台灣真的缺電嗎?停電就一定是發電量不夠嗎?這問題得從電力系統的結構開始談起,電力系統可分為發電、輸電、配電、售電等環節,除了發電之外,其餘環節如果出了問題,發電廠發出再多的電,也無法送到民眾家中。

例如12月12日台電萬隆變電廠爆炸連帶中和高壓電塔起火,導致發電廠發的電無法送到民眾家中,所以新北市永和區、中和區、新店區、台北市文山區等多處停電。

這是發電量足夠、但是因為輸配電異常而導致停電的標準案例。

這時候該檢討的是輸配電環節哪裡出了問題?例如設備保養是否確實、有無容錯設計避免單點故障等,而非像擁核人士看到停電事件就喊重啟核四。因為沒有好的輸配電環節,不要說核四,就算有核五、核六,發的電也無法送到民眾家中。

明明是輸配電環節出了問題,而非發電量不夠,這麼簡單的道理,為何國民黨與擁核人士看不出來?硬是要扯發電量不夠,要重啟核四?

因為他們真正在意的不是缺電的原因,而是鍾愛的核電不能在台灣消失。

所以電力系統出了問題,不論原因何在,擁核人士只用錯誤訊息誤導民眾、威脅台灣人民要「重啟核四」。因為缺電從來不是他們想解決的問題,而是用來恐嚇民眾選擇「核四」的手段。

例如早年的擁核先鋒,1996年時任經濟部長江丙坤就曾恐嚇:「核四無法興建,嚴重影響2003年後的供電能力,屆時全國每天有2小時無電力可供應。」

現在我們當然都知道這些全是鬼扯,核四雖然如這些擁核先鋒的意,於1999年動工興建,但是期間經過數次延宕,完工日期不斷跳票,並數度追加預算,蓋了15年還沒完工,直到2014年封存,一度電都發出來,台灣也從沒經歷江院長所說的「每天停電2小時」。

所以,台灣真的缺電嗎?

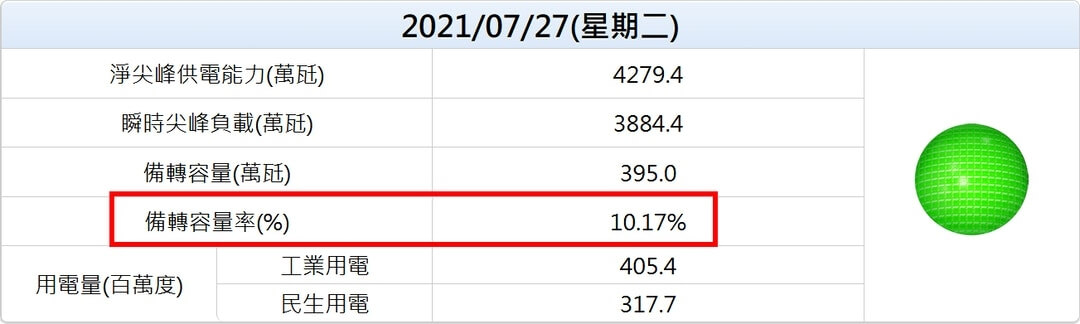

更精確地問:撇開輸、配、售電這些環節,我們先討論現今發電與用電供給與需求。今(2021)年的發電能力是否足夠?今年,台灣的用電高峰發生在7月27日,尖峰用電量為3884.4萬瓩,這不但是今年的最高用電量,而且還是台灣用電史上的最高用電量。但是,那天台灣有缺電嗎?有停電嗎?沒有。那天不但供電正常,而且發電能力還超出用電量10.17%,綽綽有餘。

每年的用電高峰都發生在7、8月,整年度最熱的時候,這很符合常理,因為最熱,冷氣狂開,用電量自然衝高。所以檢視發電能力是否足夠,看每年用電量最高的那一天有沒有停電,是最簡單的判斷方式。

讓我舉一個例子來為大家說明。

假設我是一家冰淇淋製造商的老闆,我知道冰淇淋需求量最高的時候是在夏天7、8月最熱時,所以我預估那時候每日的冰淇淋需求量是10公噸,工廠每天要能生產10公噸的冰淇淋,才能應付需求。但是我擔心,如果訂單突然超出預期,10公噸不夠怎麼辦?所以我擴廠、增加產線,提高產能10%,來到11公噸,希望能度過夏天的冰淇淋尖峰需求。

但是到了5月有客戶打電話給我,說沒收到冰淇淋。我心想,明明還沒到7、8月,產能一定夠,客戶怎麼會沒收到冰淇淋。我查系統,發現訂單總量也才8公噸,離產能11公噸還有一段距離。經過追查,原來是物流公司因為疫情三級警戒,貨運量大增,忙不過來,所以無法即時把我的冰淇淋送到客戶店裡。

這時候,該改善的是物流,而不是蓋新工廠(冰四廠)增加產能。

今年7/27創下台灣用電史上的最高用電量,但是供電能力仍然多出10.17%,顯示供電無虞的綠燈 。

電力系統也是類似的概念,光有發電量還不夠,中間還有輸電、配電、售電等環節,電力公司會預估7、8月的尖峰用電量,來準備發電能力(電廠),而且會高估一些,以免尖峰用電量超乎預期,或是有電廠發生故障,就可以讓備用電廠上場救援。

所以如果是7、8月之外的時間停電,我們可以合理推斷,有很大的機率不是發電能力不夠,應該是別的環節出錯。

例如今年讓大家有感的三次停電,5月的兩次分區輪流限電,以及昨天的北市文山與新北市的中、永和、新店等部分地區停電,都不是發電能力不夠,而是電力系統的其他環節出問題,後者原因前文已說明,前兩次的原因簡述如下。

5月13日停電是輸配電環節的某一個超高壓變電所匯流閥故障,導致連鎖反應,造成用戶端停電。

5月17日停電,則是太多機組還在歲修,沒有回到供電隊伍,結果因為今年五月異常高溫、三級警戒學生在家上課、企業在家工作,導致用電量大增,加上興達電廠一號機跳機,眾多不利因素下,導致517停電。

此外,今年7月27日也因為一張椅子滑動誤觸控制面板的某處,導致核二廠2號機跳機,儘管沒造成停電,但是也可從此「低級錯誤」得知台電的管理螺絲真的鬆了。

這些停電與相關事故,清清楚楚告訴我們並非發電能力不夠,而是輸配電環節及台電經營管理需要改善,包括:人員訓練、落實SOP的操作、提昇輸配電網的韌性、智慧電網的佈建、強化需量反應、電廠歲修安排須考量極端氣候情境等等。我們應該對症下藥,而非一昧看到停電就吵著要蓋新電廠。

但是擁核人士不是,他們看到停電,即使原因不是電力不足,也會邏輯錯亂的直接喊核四重啟,根本不想解決真正停電問題。因為擁核人士擔心的從來不是缺電,而是缺核電。

所以在核四興建之前,他們恐嚇人民,不蓋核四就會缺電。核四蓋了22年還是一度電都發不出來,他們還是說不重啟核四就會缺電。但是從數據與實際情形來看,今年用電量最高的7月27日,台灣並沒有停電,而且發電能力還多出10.17%,所以,台灣完全不缺電。

好的,我知道會有人問,那是今年不缺電,未來呢?2025、2030年難道也不會缺電嗎?容我不客氣地說,如果擔心未來會缺電,絕對不能寄望蓋了15年、封存7年、興建至今22年一度電都發不出來的核四。

核四要重啟,必須先完成初期安全評估(2年)、地質調查(5年)、環保署二階環境影響評估(3年)、原能會安全審查(2年),之後才能取得建照,開始施工與試運轉(5.5年),如果一切順利,且環評與安全審查同步進行的話,保守估計至少也要15年才有可能商轉發電。

大家不要忘記,那些年,核四是如何不斷跳票,聲稱某年完工商轉發電,跳票,追加預算,再次宣稱某年完工,然後再次跳票,再度追加預算。核四就是這樣無窮迴圈,不斷浪費我們納稅人的錢。難怪有人戲稱,核四不是發電廠,而是新台幣焚化爐。

我們真的要重啟核四,重啟這種無窮迴圈嗎?

事實擺在眼前,台灣現在不缺電。放眼未來,投資在核四的任何一毛錢都會是浪費的,我們應該把有限的資源投資在能源轉型的關鍵工作上,例如節能、增加天然氣發電以暫時替代燃煤發電,同時積極發展再生能源。

我們不用委屈自己選核電,我們值得更好的能源轉型。

本文刊登於 2021.12.14 關鍵評論網

核電站-300x253.jpg)

-5-1-300x200.jpg)